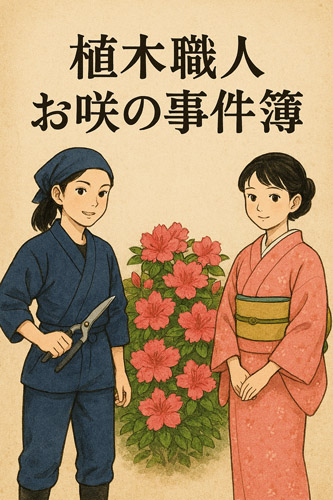

江戸育ちのちゃきちゃき娘の大活躍、植木にまつまるサスペンスと、本当の幸せとは何かを見つける人間愛がテーマです。

プロローグ

ツツジ色の夜明け

江戸時代 貞享4年(1687年)鬼怒川の川岸

明け六つ(午前6時)。空は、待ってましたとばかりに、朝の光を鬼怒川沿いに惜しみなく降り注いでいた。

筑波山にかかる雲は、まるで恋する乙女の頬のように、桜色と橙色を交互に身にまとい、ゆっくりと流れていく。

(夫婦か……)

江戸の植木職人、梅吉(うめきち)は、山頂が仲良く寄り添う筑波山の姿を眺めながら、思わず胸の内にいる女房、お春の顔を思い浮かべた。お春と所帯を持って五年。腕のいい職人として仕事は順調。主人である植木屋・霧島屋の伊兵衛(いへえ)からも信頼され、土の改良や品質管理まで任されている。何の不足もない。ただ一つ、子宝にだけ恵まれないのだ。

川のせせらぎとは、ちょっと違う、ひっそりとした音が聞こえてきた。

(なんだい?)

何気なく視線をやった先で、何かが動く。黒く、丸みのある物体。明るんだ周囲には、ススキが白い老人の髪のようにさやさやとなびいている。

最初は無視して、朝飯にしようと思った。これから江戸まで、梅吉の足なら夜までには戻れる。さっさと腹ごしらえだ。

宿で持たせてくれた握り飯。小さな梅干しが入っている。梅干しは梅吉の大好物。 (まったく、宿の女中さんたちめ、「梅吉なら、梅干しを一番喜ぶ」なんて、どこまでお節介なんだ) と笑いながらも、その心遣いに頬が緩む。多分、おまけをしてくれたのだろう。

食べかけのおにぎり

大きな口を開け、おにぎりを食べようとしたその瞬間!

先程見た黒い物体が、一瞬にして梅吉のそばに瞬間移動していた。

その物体――女の大きく見開いた目の持ち主は、朝の光の中で見ると、なかなかの美貌だった。泥と煤にまみれていなければ、きっと江戸でも評判になるだろう。

「なになにー。俺の顔が、そんなにいいかい?」梅吉が冗談めかして聞くと、女はひたすら首を横に振る。

「じゃあ、これかい?」

食べかけのおにぎりを右手で差し出すと、女は飢えた獣のように手を前に出した。

「ダメだ、ダメだ。これは俺が食べかけてる! こっちのを食べな」

梅吉は、笹の葉に包んだ昼の分を指さした。

女は何も言わず、それを両手に持って、むしゃむしゃとすごい勢いでかぶりついた。

「おいおい、急いで食べると腹を壊すよ。権現様(家康公)もおっしゃって――」

女は梅吉の小言など聞く耳を持たない。あっという間に握り飯を平らげ、空っぽになった笹の葉を、まるで宝物を失くしたように寂しげに見つめていた。

「ところでさ」梅吉は、ずっと気になっていたことを尋ねた。「あれは、何だね」

女が先程までいた場所に、大きな竹で編んだ籠が一つ、ポツンと置いてある。

「野菜じゃないよな。さっき、小さな泣き声が聞こえたんだ。猫か、犬かな」

女は、今度も言葉を発せず、ただ首を左右に振る。

「今、江戸じゃ、『お犬さまを大切に』って、生類憐みの令とかいう、ちっと変なお触れが出てるんだよ」

女は、梅吉から目をそらした。

「そうか、字が読めねーのか」梅吉はそう察して、籠に向かって歩き始めた。

怖いもの見たさ? いや、梅吉の性分だ。何か不思議に思うことがあったら、自分が納得しないと明日が迎えられない。

籠の中には、布に包まれた、まだ生まれたての赤ん坊が。

「おや。昔、竹の中にいたって言う、お姫様みたいに可愛いじゃねえか」

梅吉の言葉に、女は突然、赤ん坊より大きい声で泣きだした。全身を震わせて、嗚咽が止まらない。

「犬、猫は捨てるなとお達しが出たが、子どもを捨てるなというお達しは、その前からあったはずだろう!」

梅吉は泣き崩れる女に、優しく言った。

「そうかい。この辺では、間引きとか言って、生まれたばかりの赤児を川に捨てちまうんだってな。知ってるぜ」

そして、梅吉は女の顔をまっすぐ見て、生涯で一番の賭けに出た。

「あのさ。俺のかかぁは、子どもが欲しい欲しいって、水天宮様に毎日願掛けしているんだ。そこで相談だが、この子を、俺に譲ってもらえないだろうか?」

女は泣きやみ、キョトンとした顔で梅吉を見上げた。

「売り買いはしたくない。だが、少し持ち金がある。これは何かの足しにしてくれ」

梅吉が銭を差し出すと、女はまた首を左右に振った。

「いらねえ。握り飯だけでありがてえ」

女は初めて、はっきりと声を出した。

「お咲(おさき)……お咲」

女はそうつぶやいた。

「お前さんの名前が、お咲さんかい?」梅吉の問いに、女はまた首を振った。

「生まれたら、お咲にしようと決めていたんだ。でも、……」女は、また涙をこぼした。

お咲という赤子

「わかった。お咲、お咲。いい名前だ」

梅吉は、赤ん坊をそっと抱き上げた。

「俺は梅吉。梅が咲いた、ってわけだ」

梅吉は笑いながら、目の前の女を見た。

女は、この優しく、太陽のような男、梅吉なら、自分の子を大切に育ててくれると確信した。

(きっと、神様か、仏さまのお使いかもしれない)

そう思うことにして、女は自分の、そして、赤子の魂を救った。

新しい家族と、江戸の暮らし。梅吉の愛するツツジのように、明るく、たくましく咲き誇る、お咲の物語が、今、始まる。

第一章:お咲の成長期

梅吉は、採取した鬼怒川の土を赤子の入っていた背負子の下に引き、その上に布を敷いて、ふわふわの座布団のように整えた。そこに、新しい家族となった赤子をそっと乗せる。背負子は横幅が広く、カボチャやほうれん草など、何でも運べるよう頑丈に編まれている。

「さすがお百姓さんの自家製背負子、便利にできてら。でも、江戸じゃ、人の邪魔になるな」

梅吉は、竹籠を褒めたり、けなしたり、一人で忙しい。すやすやと眠るお咲を背中に負い、江戸へと歩き出した。十八里の道。梅吉一人なら、明け六つ出発で暮れ六つには江戸に入れる。

だが、今は背中にカボチャではなく、大事な人間の赤子が寝ている。カボチャなら少々荒い足取りでも大丈夫だが、小さな命となるとそうはいかない。

梅吉は、音をたてない静かな足取りで、しかも素早く歩いていった。まるで、大きなツツジの鉢を運ぶ時のように、細心の注意を払って。

藤城宿での出会い

「お兄さん。ちょいといなせな、旦那さま」

藤城宿に入ったところで、賑やかな声に呼び止められた。飯屋から出てきた女だ。

「急いでいるんで」梅吉は足早に通り過ぎようとしたが、女は竹の籠にサッと手を伸ばした。

「兄さん、変な声だよ。それ、カボチャじゃないね」

「カボチャだ」

梅吉がごまかして走り去ろうとすると、女は前に出て、ぴしゃりと通せんぼをした。

「わたしにはね、わかるんだよ。カボチャじゃない、赤ん坊だってね」

女は梅吉から離れない。その顔は真剣だ。

「泣き声がね、今でも忘れられないんだよ」

梅吉は女の眼差しを見た。悲しみを秘めた、深く優しい目だった。

「私だって、最初からここで飯盛り女をしていたんじゃない。子どもだって……赤ん坊を置いてきたことだって、あったんだよ」

そう言い終わる前に、女は竹籠を覗き込み、「やっぱりね」と静かに微笑んだ。

そして、店の中に声をかけた。

「兄さん、一晩お泊まり! 小僧、隣りの庄屋さんさ、行ってきな!」

女は強引に梅吉を店の中に引き摺り込んだ。

「兄さん、名前は?」

梅吉がもごもごしている間に、小僧が駆け戻ってきて、女に耳打ちした。

「兄さん、あんたじゃなくて、赤ん坊がお腹を空かせてるんだよ。今、隣りの庄屋さんに頼んだから、すぐにお行き。そこの若奥方さま、乳が出過ぎて困っているんだってさ」

梅吉は、この女がしてくれたことが理解できず、立ちすくんでいた。

「早くお行き! 赤ん坊は待てないみたいだよ」

飯盛り女のテキパキとした指示に、梅吉は頭を下げるのが精一杯だった。

小僧の案内のまま、梅吉は庄屋の家へ向かった。広い庭の向こうに家がある。案内された家の縁側には、白髪の老人が静かに座っていた。

「嫁っ子なら、あっちだ」

老人の指さす方に、赤子を抱えた若い女がいた。

「悪いね。腹すかしているんだ」

梅吉がお咲を渡すと、奥方はにこやかな笑みを浮かべて、お咲を左手で抱えた。右手には、男の子。お咲より少し先に生まれたのだろう、ぷっくりと元気な姿だ。

「こちらは友吉、友吉、もういいだろう」

友吉と呼ばれた男の子は、お咲に取られるのが嫌なのか、イヤイヤしながら、奥方の乳から離れようとしない。

「友吉、悪いな」

梅吉の声に、友吉は一瞬、父親の声が聞こえたかのように乳から少し離れた。その隙に、お咲は夢中で温かい乳を飲み始めた。

梅吉は、縁側の老人の近くに戻り、お礼を言いながら、乳をもらっている間、庭木の手入れをしてもいいかと尋ねた。

「実は、梅吉という者ですが、江戸で植木職人をしていて……」

梅吉は、昨日からの出来事を正直に話した。老人は黙って聞いていたが、静かに梅吉に語りかけた。

「梅吉さんとやら、わしが言うことを聞いておくれ。最近、江戸から、いろんなお触れが届いている。その中には、子どもを捨てることについての厳しいお触れが多い」

老人は一旦言葉を詰まらせた後、しわがれた声で言った。

「何も嘘をつけとは言わん。だが、少しぼかしてだな、親戚の娘、いとこでもいい。その娘が子を産んだと同時に亡くなったので、引き取ったことにできないかい?」

「この子のため、自分のため、そして、世間さまのためじゃ。どうだい?」

長年生きてきた人の知恵だ。たしかに誰も傷つかない、良い案だった。

「ありがてえ……」

梅吉は、知恵者の温情と、奥方の豊かな乳、そして満足して寝入ってしまったお咲の顔を見ながら、何にも考えていなかった自分を笑うしかなかった。

彼はすぐに道具を取り出し、しばらく庭のツツジの木を何本か動かして、根の具合をみた。これなら、来年もいい花をつけるだろう。梅吉にとって、土を触り、植物を整えることが、何よりの「感謝」の印だった。

そんな梅吉を、老人は縁側からじっと見ていた。

藤城宿で一泊し、早朝に、また奥方の豊かな乳をお咲は腹一杯吸い込んだ。すやすやと寝入っている。

「これなら大丈夫」

梅吉は足を速めて、練馬の我が家を目指した。愛妻のお春が待っている。

「子宝に恵まれない」と悩んでいたお春が、この小さな命を抱きしめたら、どんな顔をするだろう?

そう思うだけで、梅吉の足も心も弾んだ。

(これで、俺の人生も、ツツジの品種改良みたいに、明るく、新しい色に変わるんだ!)

梅吉は、胸いっぱいに希望を吸い込み、江戸への道を急いだ。

神無月の暮れ六つ(午後6時)。太陽は完全に落ち、江戸の道は濃い藍色に包まれていた。

江戸に着いた梅吉は、一目散に練馬の家を目指した。もう暗くても道はわかる。歩き慣れた道を足速に進む。背中のお咲は、藤城宿でたらふく乳をもらったおかげで、ぐっすり夢の中だ。

練馬の我が家に着き、固く閉じられた木戸を叩いた。

「ごめんよ。俺だ。開けてくれ」

心張り棒で固く閉じられている。

中から、「どなた?」と、いつになく、か細い声がした。

「俺だ、俺だ」

「『俺』じゃ誰だかわからない~」と、いつものとぼけた声が返ってきた。

「俺だ、梅吉だ!」

大声で梅吉が名を告げると同時に、心張り棒がスッと取れて、中から、女房のお春(おはる)の顔が、にょっと、飛び出した。

「遅かったじゃないの! 毎日毎日、どんなにあんたを待っていたことか!」

半分泣き顔のお春は、まるでおたふくのように頬が緩んでいて、それがまた、梅吉にはたまらなく可愛かった。

(岡目八目どころか、恋する女房ってのは、世界一のべっぴんさんに見えるんだから、俺もどうかしてるぜ)

梅吉は、お春の顔を見ながら思った。

「なんでこんなに帰りが遅かったの? どこか途中で、べっぴんさんにでも引っかかって……」

言いかけて、お春は梅吉の背中に背負われた籠に気づいた。

「あら? お土産?」

いつもの土なら、途中の仕事場に置いてくるはずだ。背丈が小さなお春は、背伸びをしても籠の中身が見えない。

「そうだ。お前にとっておきの土産だ。ほら、カボチャだよ、魔法のカボチャ!」

梅吉がそっと籠を下ろすと、お春は首をかしげた。籠の中には、目鼻立ちのくっきりとした、それは可愛い赤子が。

「お咲(おさき)って言うんだ。ちょっと訳ありでな。とにかく、中でゆっくり話すよ」

土間に入り、足を水で注いでから、座敷に上がった。

梅吉が座敷に上がり込むより早く、お咲が微かに「ふにゃ……」と声を上げた。

「まず、オシメの交換をしないと。いくら神無月でも、尻が荒れてしまう。オシメがどこかにないかな?」梅吉は焦って、周りを見回した。

すると、お春がにっこりと満面の笑みを浮かべた。その笑顔は、梅吉がこれまで見た中で、一番の光を放っていた。

おしめあるわよ

「あるわよ」

「生まれてくる子どものために、あんたが留守の時は、いつも作っていたの。寂しさを紛らわせるのに、とってもいいのよ。子守唄を歌いながらね」

梅吉は、自分から子宝の悩みを口にすることが滅多になかったお春の、秘めた想いを知った。

梅吉は、目の前にいるこの女と夫婦になれたことが、富くじが当たったより、何より幸せだと思った。

その時は、そう思ったのだが……。

まさか、赤子を育てることが、これほどまでに大変で、しかも、それ以上に楽しい奇跡だとは、まだ考えも及ばなかったのだ。

お咲を抱き上げたお春の頬に、涙と、決意の光がキラリと輝いた。

久方ぶりに帰宅したその夜、梅吉は、隣に横たわるお春の柔らかい体を優しく労わりながら、ぽつりぽつりとお咲の身の上話をした。

特に力を込めて語ったのは、藤城の白髪のご隠居の言葉だった。

「ご隠居は言ったんだ。『真実だからといって、それが常に正しいとは限らない』と」

梅吉は言葉を選びながら続けた。

「捨て子や間引きなんて言葉は、今の世では御法度だ。だが、お咲を拾った俺の行いは、人の道として悪いことじゃない。子どもが欲しいという俺たちの願いと、子どもを捨てるしかなかった親の苦悩を考えたら、真実を隠すことが、お咲や俺たち、そして世間さまへの最大の慈悲になる、ってな」

ご隠居の言葉は、まるで長年の風雪に耐えた大木の幹のように、深く、力強かった。

「要するにだ」梅吉は、最後にニヤリと笑ったご隠居の口調を真似た。「遠い親戚の、いとこの娘が産後すぐに亡くなり、その子を引き取ったことにしろ、って。父親は中井元蔵(なかいげんぞう)、母親はお松(おまつ)。仙台藩からおかげ参りで出てきた、って設定まで作ってくれたんだ」

梅吉は、次から次へと淀みなく物語を紡いだ白髪の老人に、「この人はただ者じゃない」と感心しきった夜の光景を思い出し、胸が熱くなった。

梅吉が、この老人の話を「真実」だと伝えてくれたならば、それがそのままお春の心にとっての「真実」になる。梅吉の偽りのない愛が、すべての不安を拭い去ってくれたからだ。

(おしゃべり好きな裏長屋のおかみさんたちに、下手に真実を漏らす方がよっぽど罪だわ)

お春はそっと頷いた。

真実の真実は、梅吉が一人、墓場に持っていけば良い。「お咲を、私たちの子として育てる」。梅吉はそう腹を括り、お春もまた、その決意を静かに受け止めた。

翌日、明け六つ。

梅吉は、すやすや眠るお咲を、新しい母親となったお春に任せて、練馬の仕事場へと向かった。

植木職人の朝は早い。夜明けと共に一日が始まる。早速、親方の伊藤伊兵衛(いとういへえ)に、鬼怒川の土壌探索の結果を報告した。

「ご苦労だったね」

伊藤伊兵衛は、実に温和な人格者だった。

「植木屋は短気では務まらない。一年、十年をじっくり待てる人間でなければ、植物は育てられない」というのが、伊兵衛の口癖だ。鬼怒川沿岸の、毎年洪水を繰り返すことで豊かな土壌が形成される仕組みを報告すると、伊兵衛は深く頷いた。

(本当にそうかしらねえ)

かつて大名屋敷で下働きをしていたお春は、実に短気で、すぐ感情が燃え上がる自分の父親を思い出しながら、梅吉に言ったことがある。

「もしかすると、親方って、本当はすごい短気の持ち主で、自分を制御するために、わざとそんなことを言ってるんじゃないの?」

梅吉はいつもそれを笑い飛ばしていたが、今、伊兵衛の温和な笑顔を見て、ふと考える。植物を育てるには、愛情とともに、自分の心さえも制御できるほどの強い意志が必要なのかもしれない。

梅吉は、お咲という新しい命を育てる覚悟を胸に、今日も土と向き合うのだった。

東の空が明るい桃色から、淡い青色へと優しく変わり始めた頃。植木職人・梅吉は、やっと仕事場である「霧島屋」に着いた。

「梅吉、今日はばかに眠そうだな。なにかあったのかい?」

主人の伊藤伊兵衛(いとういへえ)が声をかけてきた。伊兵衛は、どの職人よりも朝が早い。

「年を取ると早起きになっちまうんだ。草木も眠る丑三つ時っていうが、わしはその頃からもう目覚めてしまう」

「あはは」と笑いながら、伊兵衛は梅吉の顔をじっと覗き込んだ。

「梅さんや、何かあったのかい? どうも顔色が……」

梅吉の顔をしげしげと見つめ、しかし、右手で顎の下を撫でながら、伊兵衛は首を傾げた。

「ううん、たしかに寝不足みたいな顔だが、どこか幸せそうな、満ち足りた光がある……」

梅吉は慌てて手を振った。

「旦那さま、誤解しないでくださいませ!」

伊兵衛は「ははは!」と明るく笑い、梅吉の言葉を待った。伊兵衛の観察眼は鋭い。それは植木職人として植物のわずかな変化を見抜くだけでなく、人間の心の奥深さまでも見抜く洞察力だった。

「実はですね……」

梅吉は、藤城のご隠居に教わった通り、「遠い親戚のいとこの娘が亡くなり、その赤ん坊を引き取った」という話を、真実のように切々と語った。

最高の計らい

「梅吉らしいな」

伊兵衛は、笑いながら、かなたの木々がこんもりと茂る一角を指さした。

「あっちの方に、わしが職人たちのために用意した『割長屋(わりながや)』がある。一部屋空いている。そこに住むといい」

伊兵衛は続けた。

「お前みたいな腕達者な職人ばかりが住んでいる。それに、始めから『親戚の子ども』として連れてくれば、みんな何も詮索しないし……」

伊兵衛はふと自分の話を遮った。

「そうだ、お静さんがいた。あの娘、赤ん坊が生まれたばかりでな。乳はたっぷりあって、牛みたいに絞るほどあると自慢していたっけ! わしが紹介する。さあ、ついてきな!」

ぞくぞく顔を出し始めた職人たちを横目に、伊兵衛は大きな笑い声をたてた。

「番頭さんに任せておけばいい。わしなど、単なる飾り物だからな!」

伊兵衛が指さした先のこんもりした木々の中に、目指す割長屋らしきものが見えた。

その割長屋は、なんと裏庭までついている。今までの九尺二間の狭い裏長屋ではない。土間の先に六畳間。その先に四畳間、そして、光が差し込む広い裏庭。

裏庭には、淡い紫色の小花を揺らす萩(はぎ)が植えられ、ツツジや桜、イチジクや柿の木まである。梅吉は植木職人という立場を忘れ、ただポカンとするばかり。

お春がどんなに喜ぶか。もう、考えるだけでなく、走っていってこの喜びを伝えたかった。

それを察してか、伊兵衛は、梅吉に言った。

「こっちに引っ越すためには、二日ぐらい休んだ方がいい。掃除や、ご近所さんへのご挨拶もあるだろうしな」

何から何まで考えてくれる。梅吉は心の中でつぶやいた。「何が飾り物の存在だ。旦那様がいなかったら、この霧島屋(きりしまや)のツツジも、みんな枯れてしまうさ」

梅吉はそっと手を合わせた。世の中には、悪い人ばかりじゃない。自分は人に恵まれている。

そんな梅吉の心を読むかのように、伊兵衛はのんびりと歩きながら、独り言のように言った。

「梅さんや、梅吉さんが、人徳があるから、みんななんとかしてあげたくなるんだ。そうでなかったら、いい人はみんな逃げ出して、近寄らない。近寄ってくるのは、悪党ばかりだ」

梅吉は、伊兵衛や藤城のご隠居さんから、書物では学べない貴重な人生の真理を、素直に学んで自分の心に刻みつけた。それは、一攫千金よりも大切な、植木職人としての宝物となった。

裏長屋から割長屋への引っ越しは、実に呆気なく終わった。

仕事場から借り出した荷車に、世帯道具を積み込む。生活に困窮していたわけではないが、二人の世帯道具は驚くほど少ない。荷物といえば、お春が縫い溜めていたオシメと、植木職人の道具箱ぐらいのものだ。梅吉一人で充分間に合った。

肝心のお春は、お咲を背負うことに夢中で、他のことは何も目に入らない。

「もう、可愛くて、可愛くて……」

時々、梅吉の存在を忘れてしまうようだが、荷車の後ろからしっかりとついてきた。

そんなお春の前に現れた裏庭のある割長屋は、まさに奇跡のような贈り物だったらしい。

「あら? まあ!」

と言ったきり、荷車から荷物を下ろしている梅吉の手伝いなど忘れて、ただポカンと、咲いている萩の花を眺めて立っている。

そんな二人(と背負子の中のお咲)の前に、若くてたくましい女が近づいてきた。

「伊兵衛さんから頼まれたんだけれど。ああ、この子がお咲ちゃん?」

彼女はたくましい体を大きく揺すぶり、明るい声で宣言した。

「まかしとき!」

そういうなり、お春の背からお咲をサッと受け取り、のっしのっしと縁側に腰を下ろすと、ガバッと胸を開け、お咲に乳を与え始めた。その手際の良さと大胆さに、お春は目をパチクリさせた。

「あたいは、お静(おしず)。静かじゃないけど、おしず! ワハハ!」

何が面白いのか、自分の言葉で大笑いしている。お春の体重の二倍はある堂々たる体格だ。

「わたくしは、お春。ありがとうございます」

梅吉は、二人を眺めながら胸を撫で下ろした。農村地帯である練馬は、江戸の裏長屋のような煩わしい格式や詮索も、さほど厳しくないようだ。

なにより、この割長屋には庭がある。しかも、よく見ると、どの庭にも井戸まであった。これなら、お春が井戸端会議に参加して、うっかり「真実」を漏らす心配をしなくて済む。梅吉は、お春の幸せを思ってホッとする自分を、まだまだ「世間よりお春が一番」な青い男だと、思わず笑ってしまった。

梅吉の心の中の番付はこうだ。

世の番付: 一番はお犬様。

梅吉の番付: 一番はお春。二番はお咲。お犬様は…知らねぇ!

新しい生活が始まってから、お春は生き生きとしていた。昼間は、お咲を抱っこして散歩に行ったり、棒手振りの呼び声がすると外にお咲を背負って飛び出したり。

また、おんぶしながら、よく歌を歌っていた。

「聞いたことがねぇ歌だ」梅吉がいうと、お春はクスッと笑いながらいう。「今、作ったばかり」

お咲は夜泣きをほとんどしなかった。梅吉とお春の規則正しい植木職人の生活と、万事おおらかなお春の屈託のない笑顔が、お咲に伝わるらしい。

『生みの親より育ての親。まさにこのことか』と梅吉は、改めてお春の深い愛情に感謝する。

栄養担当のお静に「うちのお咲、ちっとも夜泣きしないの」とお春が言うと、お静は豪快な笑いで返した。

「なんて素敵な悩み! そんなこと、悩む必要はないさ。あたいの美味しいおっぱいは練馬一番。子どもが生まれるたんびに、あちこちに配っているんだ。これで七回目。つまり、七人の子持ち。しかも、男ばっかり!」

そして、お咲の顔を覗き込みながら、目を細めた。

「女の子って、こんなに可愛いんだねえ」

梅吉は、お静の話を聞きながら、自分の悩みを膨らませていた。

『お静の子ども七人、あの七人の怪獣たちが、可愛いお咲に言い寄ってきたら……』

どうも夫婦は一心同体と言うが、我が家はどうも違うらしい。梅吉は思わず胸の前で手を振り、「くわばら、くわばら」とつぶやいた。

先日も、ある大名家の下屋敷の木々の剪定を任されて行った時、隣りのお屋敷でお咲ぐらいの女の子がよちよち歩いているのを見て、まもなくお咲も歩けるようになる、などとつい考えた瞬間、松の枝を勢いよく切り落としてしまった。

「あらら、ご先祖様の大切な松の枝、切ってはならぬと遺言されていたが……」

家老の陣内助三郎様は、ため息をつきながら言葉を続けた。

「実は、切って欲しかった。せっかく見えるはずの富士山が、その枝で見えなくなってしまってね。昔は『富士に松』で良かった眺めが、今は『松、松、松』で、ただ重いばかり。松は冬も葉が落ちないしね」

家老さまは、にやりと笑いながら、そんな話をした。

「梅吉さんが怪我をしなくて何よりだ」

怪我の功名とはいかないが、人は立場によって、物事の価値が様々だ。自分の失敗が、他の人の幸福になることがある。あの美しい花火だって、昔の戦いではたいそう活躍したそうだ。お春とだって、夫婦だからといって同じ考えじゃない。

結論はゆっくり出そう。梅吉は、そう思いながら、ツツジを眺めるように、静かにお咲の成長を待つのだった。

元禄三年、霜月(しもつき)。

植木屋「霧島屋」の割長屋で、お咲の三歳の祝いが執り行われた。

真綿のように白い綿帽子をちょこんと被ったお咲の可愛らしい顔を見つめながら、養父の梅吉は思わず目を細めた。

(これはもう、花嫁を出す父親の心境だ……。誰にもやらん!)

隣りのお静さんの家から、あの七人の怪獣たち—いや、元気な男の子たちが、ドドドッと地響きを立てて走り寄ってきた。

「お咲ちゃん、あそぼ!」

一番年下の七助(しちすけ)は、お咲と一緒に乳を分け合った仲だ。やっと走れるようになったばかりだが、小走りで一生懸命やってきた。

「お前たち! お咲ちゃんは、今日は忙しいんだよ!」

七人の怪獣など、一息で吹き飛ばしそうなお静のハリケーンのような声で、あたりは一瞬にしてシーンと静まり返った。

「さあ、まず、謝りなさい!」

お春は笑いながら、静かに縁側から庭に降りた。七人の怪獣たちは、庭の一角を囲んで、しょんぼりとうつむいている。

「なぁに?」

お春の笑顔に怒りの表情がないことに気づいた彼らは、懺悔する決意を固めた。

お静の家では、生まれた順番に名前がついている。一郎、二郎、三郎、四郎、五助、六助、七助。これなら、間違えることはない。

「五助と六助が……」お静は、二人の罪状を告げた。

「刀遊びをしていて、いつのまにか、あんたんちの庭に入り、お咲ちゃんの『ちっちゃな庭』に気がつかず、踏み荒らしちまったらしいんだ」

お春は、お咲の三歳の祝いの準備に夢中で、庭の出来事に全く気がついていなかった。

「ごめんよ……」 「かんにん……」

お静に散々叱られたのだろう。二人の顔には、涙の跡と泥が混ざりあっていた。

お咲は、白い綿帽子をゆらしながら、自分の庭にトコトコと近づいて行った。踏み荒らされた土を見て、みんなは「泣き出すだろう」と思った。

だが、お咲は違った。

なんと、彼女は笑顔でお礼を言ったのだ。

「ありがとう、五助ちゃん、六助ちゃん!」

お咲のまだあどけない口元から出てきた言葉に、全員がびっくりして目を丸くした。

「霜月はね。おとっちゃんが、まず落ち葉の掃除、それから、雑草をとったり、土を耕したり、いろいろ大変だって言ってたの。ちょうど掃除しないといけないところだったから、よかったの!」

五助と六助は、罪の意識から一瞬でヒーローに変わった。お春は驚きと感動で、目頭が熱くなる。

(この子は……こんな小さな体で、もう植木職人の心意気を持っている!)

その夜、お静さんの家の七人の怪獣たちは、「誰がお咲ちゃんと夫婦になるか」を競う、熾烈な順位決め競争を繰り広げたという。

まだよちよち歩きの七助までもが、隣の家に向かって「お咲ちゃん、大好き!」と求愛の宣言をしたとか、しないとか。

仕事から戻ってきた梅吉が、お春からその一部始終を聞くと、途端に親バカの炎が燃え上がった。

「あんな怪獣どもに、可愛いお咲をやるもんか!」

隣りの家に聞こえるぐらいの大きな声で言い放った。

おかげで、五助と六助の庭荒らし事件は、梅吉の大声による怒号によって、あっという間に人々の記憶からスッと消えてしまったのだった。

元禄五年、さわやかな皐月(さつき)晴れが続いた。植木屋「霧島屋」の仕事場。

「お咲、一緒に行くかい?」

梅吉は、お春のあとについて、小さな箒で掃除の真似事をしているお咲に声をかけた。

「いいの!?」小さな歓声が上がった。

「もちろんさ!」

お咲にとって、梅吉の仕事場に行くのは、最大の楽しみだった。

梅吉は、植木職人としては誠実で粘り強く、力仕事もどんどんこなす。何より身軽で、まるでアオゲラのように木から木へと移って剪定することができた。

しかし、梅吉には一つ、致命的な苦手なことがあった。

花、特にツツジの区別である。

朝顔や牡丹、石楠花(しゃくなげ)ぐらいまでは、なんとか区別がつく。ところが、ツツジになるとお手上げだ。

赤いツツジ、白いツツジ、八重のツツジ。それぐらいなら誰にでもわかる。問題はそこからだ。

同じ赤でも、「琉球」「霧島」「クルメ」「ヒラド」。何がどう違うというのか? 要するに、梅吉には、色の微妙な違いがまったく区別がつかないのだ。そっくりな仲間のサツキに至っては、もうお手上げ中の大お手上げである。

ところが、五歳になったお咲は、それがわかるらしい。

「色が違う」「香りが違う」「形が違う」と、いろんなことを口に出す。時には、おしべ、めしべの数さえ、じっと見て言い当ててしまう。

梅吉が「なぜ?」と問うと、

「だって……甘い香りがするんだもん」とか、「この赤は、夕焼けの赤より少し暗い」「だって、そう見えるんだもの」

と、曖昧だが妙に説得力のある答えが返ってくるだけ。

ご主人、伊兵衛に相談すると、親方は「お咲は五感が優れているからな」と笑うばかり。

「今度、連れて来ますよ」梅吉がそう言うと、伊兵衛は「楽しみにしてるよ」と、何かを企むような含みのある笑みを浮かべた。

その日の梅吉の準備は、まるでピクニックに行くかのように楽しげだったが、反面、戸惑いを見せていた。

「お咲、お弁当持っていくかい!」

実は梅吉、今日、伊兵衛が出入りする大名屋敷で開かれる「花比べ(はなくらべ)」に出場することになっていた。植木屋の代表として。

(木々の見分けなら負けん。しかし、花となると、赤なんて全部同じじゃないか!)

二人一組で出場するのだが、他の植木屋は皆、師匠と弟子などの熟練コンビだ。梅吉だけが、小さな五歳の女の子。

(まぁいいか、なるようにしかならない)半ば諦めて、会場に入った。

会場は、ツツジ愛好家の富豪たちで混雑していた。

梅吉は、出発前に伊兵衛に「ツツジの見分けがつかない」と異論を唱えたのだが、返ってきた答えはこれ。

「わかるよ。そのうち、絶対わかるよ」

伊兵衛の笑い顔になんだか裏があるように感じたが、「絶対なんてないさ」と諦めていた。

そんな梅吉の不安など、この世に存在しないとばかりに、お咲は目をキョロキョロ、首をフリフリしながら、歩いていた。

「おとっちゃん、すごい、すごい!」小さな声が止まらない。

受付に行って、梅吉は一枚の紙を受け取った。上質な越前の和紙だ。大切に持ち、矢立(やたて)を出した。梅吉は字を書くのが得意だったが、何を書いていいのかわからない。正直、ツツジならなんでもいいとさえ思った。

愛好家はそれを許さない。今回の『花比べ』は、琉球、霧島、クルメ、ヒラド、キリシマの同定という、梅吉にとって最も過酷な難問だった。忙しいというのに、なぜ親方は俺を、お咲まで付き添いにして……)

グダグダ考えているうちに、順番がきた。

決められた道順に並んだツツジの名前を、次々と紙に記入していくのだ。

「おとっちゃん、大丈夫!」

不安そうな梅吉に、お咲が右手でトントンと合図した。

「これはホンキリシマ!」 「次が紫琉球!」 「この赤は、ヒラドツツジ!」 「そして、こっちの可愛いツツジはクルメツツジ!」 「見てみて、これがハナグルマ!」

なになに……。お咲の口から、次々と名前がこぼれてきた。梅吉は、やっとの思いで、その名前を書き記し、お咲に追いつくのが精一杯だった。

結果、お咲はあっという間に、すべてのツツジの名前を言い当てた。

受付に答えの紙を渡してから、やっと平常心になった梅吉は、お咲に聞いた。

「お咲、なんなんだ、あれは。どうしてわかる?」

お咲は笑いながら、「色でしょ、形でしょ、香りでしょ、かんたん、かんたん!」と歌うように答えた。

五歳。まだ五歳なのに、三十五年も生きてきた自分にはわからないというのに。

「それからね。おとっちゃんが仕事場に行っている時に、伊兵衛のおじさまのところに行くとね。いろんなツツジの前に行って、名前を教えてくれるの」

「ええっ、そんなの初耳だ!」

「二回目にそのツツジの名前を当てると、お菓子がもらえるの!」

「ええっ!」

「ほら、この前、おとっちゃんが『美味しい』って食べていた『きんつば』! あれも伊兵衛おじさまから頂いたお菓子なの」

お咲がとても賢いのは薄々わかっていた。しかし、これほどとは。

梅吉は、源氏物語の作者、紫式部が、兄の隣りで聞き覚え、兄よりずっと学問を覚えてしまったという話を思い出した。

「それだけじゃないの。文字まで教えてくれるの。今が一番大切なんだって。『三つ子の魂百まで』だって!」

(明日、伊兵衛さんに会ったら、きんつばのお礼を言おう!)

梅吉は、お咲の未来を不安がるより、目先のきんつばを優先しそうになっている自分に気づき、笑ってしまった。

その夜、お咲の話をすると、お春は腹を抱えて笑い転げた。

「知らなかったの? お咲が天才だということを?」

そのあと、お春は衝撃の告白をした。

「実はね、私が伊兵衛様にお頼みしたの。私じゃ教えられない難しい知識を、親方様から教えてくださいって。まあ、きんつばは伊兵衛様のご厚意だけどね!」

なんと、知らなかったのは自分だけ。梅吉は、やがてお春の笑いに誘われ、一緒に笑い出した。

庭から、さわやかな夜風が縁側を伝って、居間まで届いてきた。四畳半の隅っこには、昼間の緊張からか、お咲がすやすや眠っている。

「これからもどうか、元気で育ってくれよ」

それだけは、梅吉とお春の、血の繋がりを超えた、変わらぬ願いだった。

元禄十年、文月(ふみづき)の巳の刻(午前10時頃)。

親方・伊藤伊兵衛の広大な作業場は、職人たちがそれぞれお得意のお屋敷へ出払っているため、しんと静まり返っていた。

「だれかおりませぬか」

若い、けれど、どこか丁寧な声が響き渡った。

「『掛け取り』の対応をしていませんよ!」

奥の手習い部屋から、10歳になったお咲が、梅吉譲りのちゃきちゃきした声で顔を出した。

目の前の少年は、背がすらりと高いが、まだ幼さが残る顔つきだ。月代(さかやき)はなく、着ている小袖や袴はどうも寸法が合っていない。少年のほうが育つのが早いのか、みんな寸足らずである。動きやすいし、暑さ対策にはいいのかもしれない。

「こちらは、伊藤伊兵衛様のお宅と聞いたのですが」

少年はお咲をじっと見つめ、笑顔を向けている。

(なんて凛々しい!)お咲は内心思ったが、表情には出さない。

「伊兵衛様はご在宅では、ないのですか」

少年の声は、変声期前の、少し中途半端だが、清々しい響きがあった。

「あっ、と言っても伊兵衛様でなく、そこで働いている梅吉さん、そう、梅吉さんにこれを渡したいのです」

少年は背中に背負った袋から、植木の塊を取り出した。

「あらっ、ツツジ!?」お咲は思わず声を上げた。

「あのー」お咲はちょっぴり顔を赤らめて続けた。「そのー梅吉は、わたしのおとっちゃん、あぁ、父です。なぜ父に?」

お咲の言葉に、少年はハッと気がついたらしい。顔を、お咲よりも赤くした。

「じゃあ、お咲ちゃん?」

いきなり名前を親しげに呼ぶ目の前の少年に、お咲は覚えがなかった。記憶力には自信があったのに。

「そうか、生まれたばかりだったからな」いかにも年上のごとく話すこの少年こそ、藤城で梅吉に知恵を貸してくれた、古賀久左衛門(こがひさえもん)のご隠居の孫息子、友吉、いまや、古賀菊次郎(こがきくじろう)だった。

(でも、なぜ、わたしの名前がお咲だってわかるの?)

古賀菊次郎は、お咲の心の声を知ってか知らずか、爆弾発言を続けた。

「お咲さんとは、乳を分けた仲だそうです! 藤城で、わたしの母から、一緒にお乳を飲んだということを、何度も聞きました」

菊次郎は、梅吉とお春にとっての「最大の秘密」の鍵となる、懐かしい思い出をいとも簡単に話した。

「そのお祖父様の最後の願いが、梅吉さんに、この大切なツツジを預けて、末永く守って欲しいということなんだ」

植木の塊を見ると、それは確かにツツジ。しかも、お咲が大大好きなハナグルマだった。

「菊次郎さま、父は鳥の刻(午後6時頃)までには戻ります。わたしの家にお越し頂けますか?すぐ近くです。母も喜ぶはずです」

お咲は、なぜかこのまま菊次郎を返したくなかった。

「汗などもお流しください。井戸もありますから」

菊次郎とお咲は、畑の一本道をゆっくり歩いて行った。道の両側には、むくげや桔梗、百合などが賑やかに咲いている。お咲は、無理矢理、目をそちらに向けるようにした。

ところが、菊次郎は、お咲がツツジのように可愛いと思いながら、そんなお咲の横顔をチラチラ見ながら歩いていた。菊次郎の体は成長しても、歩く速度はお咲に配慮している。

二人の散歩はあっという間に終わり、菊次郎は、梅吉の女房・お春に熱烈にバトンタッチされた。

「まぁまぁ、菊次郎さんとやら!中に入ってくださいませ!あなたさまのお母様は、お咲の命の恩人。さあさあ、今日は、梅吉が戻るまで返しませんからね!」

お春の強引な歓迎ぶりに、菊次郎は苦笑いしながらも嬉しそうにしていた。やはり、知っている人に会えるのは、とても心強いらしい。

それから、梅吉が帰るまで、お春のおしゃべりは止まらなかった。主役はほとんど、天才・お咲の武勇伝である。お春の話はとにかく面白く、菊次郎はずっと笑い続けた。

「そうだ、夕飯の支度をしないとね」

お春は、自分の役割を思い出すのに、かなり時間がかかった。

その日、早めに仕事を切り上げてきた梅吉は、「運が良かった!」と大喜び。何度も何度も、「藤城のご隠居様はありがたいお方だ」と繰り返した。

「そうか、ご隠居様は、古賀久左衛門様というご立派なお名前があったのですか!」

梅吉は、菊次郎にもご隠居様と同じように、深々と頭を下げた。

「今日は、ぜひこのボロ屋に泊まり、明日の朝に出発するといい!」

梅吉は、サッサと勝手に決定を下した。

「菊次郎さん、風呂だ、風呂だ! わしが背中を流しましょう!」

そう言って、梅吉は鼻歌を歌いながら風呂炊きに行ってしまった。

「菊次郎さんや、はよう風呂に!」

梅吉は実に楽しげに菊次郎を歓迎した。あの藤城での出会いがなかったら、この幸せはなかったに違いない。梅吉は、菊次郎に、そして、あの白髪のご隠居、古賀久左衛門様との出会いに、心から深く感謝した。

元禄十二年、水無月(みなづき)、明け六つ(午前6時)。

梅雨の合間の貴重な皐月晴れ(さつきばれ)の日差しが、辺りをキラキラと輝かせている。

12歳のお咲は、師匠である父・梅吉の背後を、スキップしたい気持ちを必死で抑えながら歩いていた。今日は、念願の剪定作業への「お供」を許された日。これまで梅吉に「間違いは許されない」「集中しないとダメだ」と頑として断られ続けてきたが、背が伸びたことで、ようやく「これなら大丈夫だ」とお墨付きをもらったのだ。

「いざ、出陣!」

お咲が気合を入れて鉢巻をしようとしたのを、梅吉は笑って止めた。

「そこまでしなくても。お前、元服気分だな」

お咲にとっては、まさに植木職人への大人入り。少しだけ、梅吉の隣で胸を張る。

「今日は見ているだけでいい。質問はあとでたっぷり時間を取るから、とにかく、一本たりとも見逃すな。隅々まで、目に焼き付けなさい」

梅吉はそう言うと、ある大名屋敷の門をくぐった。お得意様の庭へと入ると、梅吉は家にいる時よりもずっと「職人の顔」になり、広い庭をすいすいと歩いて行く。

「あら? 梅吉さん、朝早くから、ご苦労様」

奥の方から、女中頭のような老女の声が聞こえ、梅吉は腰を深く折って挨拶する。

「おはようございます。こちらは、娘のお咲。どうか、よしなにお願い申し上げます」

お咲も同じぐらい腰を折り曲げた。

「お咲ちゃん、久しぶりだね」

なんと、あの菊次郎が、涼やかな笑顔で奥からひょっこり出てきた。

「お咲、このお屋敷は、菊次郎様の紹介なんだ」梅吉が説明する。

菊次郎はにこやかな笑顔で、お咲と梅吉を代わる代わる見た。

「ここはさるお殿様の下屋敷。留守を頼まれているんだ」

(あたいと同じ年で、もうこんなに立派な仕事を任されているなんて!なんて、そりゃあもう、カッコいいんだろう!)お咲はそう思った瞬間、また胸がドキドキと高鳴ってきた。

「では、今日は中庭から、剪定を始めます。どうぞよしなに」

梅吉は口をギュッと結び、木々を見渡し始めた。これからが梅吉の真骨頂。お咲は、その一挙手一投足を、二度と見られないぐらいの気持ちで見つめていた。

午の刻(正午)。梅吉は、日差しの弱い木陰で昼餉(ひるげ)の支度を始めた。

「お咲、座んな」

梅吉がお咲に声をかけたが、お咲は庭のあちこちをウロウロしている。

「厠(かわや)を探しているのかい?」

梅吉の呼びかけに、お咲は首を左右に振りながら、手元を見ながらゆっくり近づいてきた。

「……」お咲は、やや口をとんがらせて言った。「おとっちゃん、これ、もらっていい?」

それは、手のひらほどの長さの小枝。ヤゴ(ひこばえ)と呼ばれる、すぐに切られる運命の「忌み枝」だった。

失敗こそが人生の宝

お咲は梅吉をじっと見ながら、「さし木に……」と小さな声で答えた。

「さし木もいいが、まずは基本の剪定から話そうか」

梅吉は剪定の奥義を語り始めた。そして、自身の大失敗談を笑いながら話す。

「一番大切なこと。花木だったら、花芽と葉芽を間違いなく見分けることさ。花芽をちょん切ったら、次の年は葉っぱだらけになってしまうからな!」

「15歳の時、始めて剪定をしたんだが、誰も何も教えてくれねえ。バシバシ切ったのはいいが、よく年、親方にこっぴどく叱られな!」

梅吉は自分の失敗を笑い飛ばした後、真剣な目でお咲を見た。

「親方はこう言いなさった。『最初から教わるのでなく、失敗してからのほうが、真剣になる。みんな一度は通る厳しいトンネルだ。失敗が、お前の宝になるっていうもんだ』ってな」

「ところで、お咲、お前の腰でぶらぶらしている赤い袋はなんだい?」

梅吉の指摘に、お咲は口ごもった。どう説明したらいいか考えている。

そこに、菊次郎が温かい茶を持って来た。

「あっ、梅吉さん、それなら、お殿様にお許しを頂いてきました」

菊次郎は涼しい顔で、あっさり「共謀」を暴露した。

「お咲ちゃんが、梅吉さんの切った枝を学びのために、持ち帰りたいと言うことなんですが……」

梅吉はそれを聞いてびっくり仰天。

「袋の中にまで入っていたなんて! おいらには、『一本だけ』みたいな慎ましいふりをして!」

「だまされた! いや、だましとは、ちと違うかな? 『おれんちに言うより、菊次郎様の方が頼みやすい』ってことか!」

梅吉は自分の娘の賢すぎる策士ぶりに、何がおかしいのか、腹を抱えて笑い始めた。

その時、梅吉の冗談に、菊次郎とお咲は同時に顔を真っ赤にして、お互いを見つめあった。

「学びか……」

梅吉は、自分とは全く違う、もっと大きな世界に、お咲が進んで行く予感を感じた。「すごい植木職人になるかもしれないな、お咲は!」

梅吉は、世界一の親バカとして、誇らしげに目を細めたのだった。

翌日から、お咲はツツジのさし木に全身全霊を注いだ。梅吉が経験から学び得た土の知識、親方・伊兵衛からの文献の学び。すべてが、お咲の植木職人としての養分になった。

ただ、お咲の心の隅っこにあるあずまやには、菊次郎という名の小さなツツジの芽が、誰にも気づかれぬように、ひっそりと育ち始めていた。

元禄十五年、如月(きさらぎ)、辰の刻(午前8時)。

江戸は、まだ肌を刺すような冷たい空っ風が吹いていた。

「ごめん、くだされ」

梅吉の家の庭先に現れたのは、凛々しい若者。頭は剃りたてほやほやの月代で、その青々しさが、寒さの中で眩しい。

「梅吉殿はご在宅でございますか」

丁寧すぎる言葉遣い。梅吉の豪放な植木屋生活には不似合いな、武士の作法。

「あらっ、菊次郎さま!いかがなされました?」

お春まで、つられて妙に丁寧な口調になる。

お咲が奥の部屋から出てくる。

「あら、菊次郎さま、どうされましたか」

お咲も、お春を真似て、わざとらしく、丁寧に応じる。

朝飯時の柔らかな空気に、武士の張り詰めた緊張感が持ち込まれた。

「梅吉さん、梅吉親方が、お咲殿を伊藤伊兵衛殿のお屋敷にお連れするようにとのこと、わたくしがお供いたします」

菊次郎の緊張した顔つきを見たお春は、真面目に受け止め、深く頭を下げた。

「まあ、ご丁寧なご挨拶、誠に恐れ入ります。では、お咲……」

お春はお咲の方を振り返りながら、ふと思いついた。

「足元が少し汚れております。今、新しい足袋をお持ちします。少々お待ちください」

部屋の中に戻り、お春が持ってきたのは、以前、梅吉に作ろうとして「赤子の頭だって入る」と笑われた、大まかなデカ足袋。

菊次郎がその足袋に足を入れると、なんと誂えたようにぴったり。武士の体格に見合う、運命のデカ足袋。お咲にしか見えないが、その足袋がキラリと輝いた。

「お春さん、ありがとうございます」

菊次郎はそう言うと、ぼんやりしているお咲を促す。

一瞬、お咲と菊次郎の間に流れた、赤く熱い稲妻。

「お咲ちゃん、では」

「お咲ちゃん」では、まだ子供扱い。「お咲」だけでいいのに。

(わたくしは、もう大人のオンナなのに!)

お咲の心は、今まさに開花を待つツツジの花のように、あれやこれやと揺れ動く。

この季節、お咲は自家の庭でツツジの手入れをするのが常。皐月になれば、見事に開花するだろう、そのワクワク感。今は、菊次郎の凛々しい横顔がその最高の肥料だ。

お咲の家から、親方・伊兵衛のお屋敷兼仕事場までは、ほんの短い距離。話す間もなく着いてしまった。

「伊兵衛さま、伊兵衛さま、」

お咲の澄んだ声は、伊兵衛の書斎まで届いた。

「なんだね、こんな朝から、ウグイスかと思ったよ、カラスではなくてね」

伊藤伊兵衛は、いつものにこやかな顔で現れた。

「お初にお目にかかります。古賀菊次郎と申しあげます」

菊次郎は、腰を深く折り、挨拶。

「お初にお目にかかります。お咲と申します」

お咲も真似をしながら、「じゃあお茶の支度をするわね」と勝手知ったる我が家同然の台所へ消える。

伊兵衛は、南側の広間に菊次郎を案内。床の間には、屏風を背景に寒椿が見事な空間を演出している。

「本日は、重大な用向きで参りました」

菊次郎は懐から、分厚い封書を取り出し、伊兵衛の前に差し出した。

伊兵衛はそれをおもむろに開封し、読み始めた。

「失礼致します」

お咲が運んできた温かい茶。

菊次郎は、伊兵衛が書状を読み終わるまで、微動だにしない。武士の鑑。

伊兵衛はしばらく間を置いてから、静かに言った。

「承知仕りました。お殿様にそうお伝えくださいませ」

伊兵衛は書斎に戻り、書状をしたためて、それを菊次郎に渡した。

「このほうが確実。もちろん、武士に二言はないが。と言っても、わしはもう武士ではない。ただの植木屋だ!」

親方の豪快な笑いで座は一気に和やかになった。

いつの間にか、忍びのものの如く、梅吉もお咲の近くにいた。

伊兵衛は茶を飲み終えて、一呼吸。お咲をしっかり見つめながら、

「梅吉、お咲、よく聞きなさい。全くの秘密ではないが、言いふらさないでほしい」

今度は菊次郎の顔を見ながら、強い口調で話し始めた。

「菊次郎殿のお殿様は、柳沢様という、とても偉い方。お咲も何度か行ったことがある下屋敷の庭を管理していた親方から、もう隠居したいと願いが出た」

「そこで、時々手伝いに来ていた梅吉さんはいかがですかと、菊次郎さんが申し出て、それはいいということになった」

「ところが、とてつもなく広い庭。他との掛け持ちでは無理。できたら、そのお屋敷専門の植木職人として、来てほしいということなんだ」

伊兵衛はしばらく間を置いて、庭のサザンカや寒椿を眺めた。

「それからだ。ここからがお咲ちゃんに関係することなんだ」

伊兵衛は、コホンと軽く咳払いをしてから、続けた。

「お咲に見習い植木職人として、梅吉と一緒についてきてくれないか、とつけ加えられておる。お咲の感性がお殿様の目に留まったらしい」

「なんで?どうして?お会いしたことのないお殿様が私の感性を?」

お咲は、まさにこの世の奇跡に遭遇したように目をくるくる動かす。

「お殿様は、床の間に飾られた花、古びた土瓶に挿した白菊や、質素な焼き物に植っているクルメツツジなど、ひどく感銘して、『だれが飾っているのか』と聞かれたので、お咲ちゃん(の才能)のことを菊次郎様がお話しされた」

菊次郎は、どう対応していいのか迷っている。自分の言葉で全てが動いていることへの誇らしさと、お咲の驚きへの共感。

「そりゃ、とってもいい」伊兵衛は喜びを顔全面に表した。

「誰かいないか!誰かきんつばを買って来ておくれ!」

出た!伊兵衛の喜びの合図、きんつば!

菊次郎まで、この喜びに満ちた成り行きに盛り上がっている。

「梅吉親方、見習い植木職人お咲のお祝いだ!」

頭の上を通過していく怒涛の人生の転機に、お咲はただ呆然。しかし、「自分の人生は、なんて恵まれているんだろう」と思った瞬間、一筋の涙が、お咲の頬をツーと流れていった。

元禄十五年、弥生(やよい)、明け六つ。

植木職人・梅吉、そして見習い植木職人となったお咲。時折吹く暖かい春風が、二人の新たな船出を祝福する。

新しい仕事場へ急ぐ二人。何度か行ったことのある屋敷だが、今回は梅吉が庭園の親方。その重責に、お咲は緊張と、全身を駆け巡る喜びを同時に感じていた。

「お咲、大丈夫か」

梅吉は何度も振り返る。親方(おとっちゃん)の心配性。

「おとっちゃん、あたいの心配なんかしてないで!」

そう言った直後、お咲は自ら訂正。

「親方でなくちゃ。アタシでなくちゃ」

うふふ、笑いがこぼれる。

元禄16年(1703年)、

師走も残すところあと一日。梅吉親方は、その年のすべての庭作業を終えたことを、見習い植木職人お咲に告げた。

「ご苦労だった。よく頑張ったね」

梅吉の短い言葉。そこには『深い感謝』がこもっていた。長年、強い日差しを浴びてきた顔。深いしわが刻まれている。それが、笑いジワなのか、本物のシワなのか、もう境目なんてない。

「親方こそ、お疲れ様です!」

お咲の若々しい声が、キンと冷たい空気の中、気持ちよく響く。

帰り支度を済ませ、その日の作業状況と明日の指示を受けようと歩き始めた時だった。柳沢公の書斎から、ご家来がスタスタと歩いてくる。

「待て、待ってくれ!」

右手を軽く振りながら、ゆっくりと近づいてくる姿。急ぐことを忘れてる? それとも、庶民のように急ぐのは、品がないって思ってるのかな。

江戸に幕府が置かれてちょうど百年。戦いは、もう『大昔の物語』。元禄といえば、やっぱり『赤穂事件』が一番の大ニュースだもんね。

「いい世の中になったもんだ」

まるで戦国の世を体験したかのようなため息をつく梅吉親方。それを見て、お咲は『クスッ』と笑う。

「梅吉親方、『本日も大変ご苦労様。明日は六義園は暇を取り、ご自身の家の片付けでもしたらいかがか?』との殿からのありがたいお言葉でございます。それから、『わずかではございますが、良い正月を迎えられるように』と金子。これをお渡しします」

ご家来が手渡してくれたのは、ずっしりと重そうな麻袋。

「これで『取り立てから逃げなくて済んだ』!」

梅吉は、本気なのか、冗談なのか、わからないような笑みを浮かべた。

明日、晦日は、いろんな取り立てがやってくる『一年で最悪な日』。でも、今年は心穏やかに過ごせそう。

梅吉は、いくら貧乏生活に不満がないと言っても、やっぱり、晦日だけは苦手だったんだよね。

その日の帰り道。梅吉は、二里以上もある愛妻お春のいる家が、やけに近く感じた。

「おとっちゃん、梅吉親方!」

お咲は先に歩く梅吉に声をかける。

「梅吉親方は、本当に『すごい』!」

梅吉は、少し歩く速さを落とし、後ろにいるお咲に顔を向けた。

「この歩きの速さ! 毎朝、明け六つには仕事場に向かう。誰にも真似できやしないよ!」

梅吉は、少し口角を上げて、お咲に言う。

「お咲、人は『楽』しちゃいけねぇ。おまんま食べたら、動く! 体を動かすと血の巡りが良くなるだろ? 足が軽くなり、食べたものがするっと出てくる。体が温まって、嫌なこともどこかに消えちまう。良いことばかりだ!」

梅吉は、実に達者だ。常に動き回っている。だから、病気ひとつしない。

「殿様は動かない、動けない、動こうとしない。この『三ない』が病気のもとさ!」

そこで、また、梅吉は大笑い。なんでも笑いに変えてしまう『名人技』だね。

元禄大地震発生!

翌日というか、真夜中のまさに丑三つ時。草木も眠るその時間帯に、突如として『元禄大地震』が発生したのだ!

千葉房総半島沖を震源とする大地震は、津波までも引き起こし、甚大な被害をもたらした。小田原では、家屋が軒並み倒壊し、火災が次々と発生。あっという間に街は壊滅状態に。あの江戸城の石垣までもが、ガラガラと音を立てて崩れ落ちたという。

梅吉たちの住む裏長屋は、奇跡的に大きな被害は免れたものの、お咲が大切に育てていた挿し木の鉢は、軒並み棚から落ちてしまった。

「ああ、私のツツジちゃんたち…!」

お咲は、落ちた鉢の一つ一つを、まるで自分の子どものようにそっと拾い上げる。土がこぼれ、枝が折れたものもあるけれど、ツツジは強い! 丈夫な根が、まだしっかり生きていることを教えてくれる。

「大丈夫だよ、みんな。私が守ってあげるからね!」

お咲は、割れた鉢からツツジを丁寧に抜き取り、裏長屋の誰も使っていない隅っこに、そっと避難させた。その手つきは、幼いながらも『植木職人の魂』が宿っていた。

翌朝、江戸の町は一変していた。倒壊した家屋、路上に溢れる人々。飢えと不安が蔓延し、デマや流言が飛び交う。特に、先の赤穂事件で悪評が広まっていた柳沢吉保公に対しては、『これも世の報い』『殿様が悪いから』といった心ない噂が、まるで雑草のように広がり始めていた。

「このままじゃ、殿様の名誉が傷つくばかりだ!」

梅吉親方は、顔に険しい表情を浮かべた。しかし、何ができるというのか。

そんな中、お咲は避難させたツツジたちを見つめ、あるアイデアを思いつく。

「親方! 私、考えたの! ツツジを『希望の花』にするの!」

「希望の花だと?」

首を傾げる梅吉。

「そう! みんな、心が疲れてる。笑顔を忘れちゃってる。でも、ツツジはこんな状況でも、ちゃんと生きようとしてるんだよ! 私が挿し木したツツジたちだって、折れた枝からまた芽を出そうとしてる! みんなにこの『生命力』を見てもらいたいの!」

お咲の瞳は、キラキラと輝いていた。その言葉に、梅吉の顔にも、いつもの『名人芸の笑顔』が戻る。

「なるほど、お咲! それは面白い! みんな、花どころじゃないって思うだろうが、こういう時だからこそ、花に心救われるもんさ!」

梅吉は、すぐに長屋の仲間たちに声をかけた。

「おい、みんな! お咲がな、面白いこと考えたぞ! この状況を乗り切るための『花作戦』だ!」

最初は半信半疑だった長屋の人々も、お咲の真剣な眼差しと、梅吉のいつものユーモアに、次第に心を動かされていく。

「あんたのツツジ、そんなに強いのかい? じゃあ、うちも手伝ってやるよ!」

希望の花畑

「元気な花を見たら、少しは気分も晴れるかもな!」

こうして、お咲を先頭に、梅吉、そしてお春たち長屋の面々が、避難させたツツジの挿し木や、地震で倒れた庭木の中から比較的無事だったものを集め、裏長屋の空き地に小さな『希望の花畑』を作り始めた。

彼らは、ただ花を植えるだけではなかった。

「このツツジはね、去年の春に、私が初めて挿し木したの。地震で一度は倒れちゃったけど、こんなに頑張ってるんだよ!」

お咲は、訪れる人々に、ツツジ一つ一つの『物語』を語って聞かせた。その言葉は、まるで『魔法のよう』に、人々の心を温めていく。

「へぇ、この花にもそんな物語があったのかい…」

「こんな時に、花に元気をもらえるなんて、思ってもみなかったよ…」

『荒廃した江戸の町に咲く、不思議な花畑』という噂は、やがて菊次郎を通して、柳沢公の耳にも届く。

「花畑だと? このような時にか?」

訝しげに思った柳沢公は、ご家来を伴い、お忍びで裏長屋へと足を運んだ。そこで彼が見たのは、六義園に毎朝通ってくる、見習い植木職人のお咲が、生き生きとした表情でツツジに水をやり、周囲の人々がその花に、そして彼女の言葉に、少しずつ笑顔を取り戻していく光景だった。

「このツツジは、あの赤穂事件の隣のお屋敷の庭にあった、由緒ある品種なんだよ! 私が親方から教えてもらって、大切に挿し木したんだ!」

お咲は、元気いっぱいに説明している。その純粋な言葉が、柳沢公の心に『深く響いた』。

赤穂事件の後、柳沢公は、浪士たちの処遇を巡って批判の的となっていた。しかし、この小さな花畑と、そこに集まる人々の笑顔を見て、彼は『真の復興とは何か』を悟る。それは、ただ街を再建するだけでなく、人々の『心を癒し、希望を与えること』なのだと。

柳沢公は、静かに、しかし力強く、お咲と梅吉に声をかけた。

「そなたたちのしていることは、まこと『素晴らしいこと』である。この花畑が、この江戸の『希望の象徴』となろう。そして、この花畑を、私が全面支援する!」

柳沢公は、まず、物資の支援を申し出た。さらには、荒れ果てた六義園の一部を、お咲たちの『育苗場』として提供することを約束したのだ。

「そして、この花畑で育ったツツジを、被災した人々に配り、それぞれの家を、そして心を癒してもらおうではないか!」

その言葉に、梅吉は『目頭を熱く』した。柳沢公の支援は、長屋の人々にとって『まさに恵みの雨』。そして、お咲の『希望の花作戦』は、江戸全体へと広がっていくことになる。

灯台下暗し。

柳沢公は、自分が毎日見ている六義園の庭師の中に、この江戸の『真の希望の作り手』がいたことに、驚きを隠せない。

「この娘…、まさか、あの見習い植木職人お咲だったとは」

その純粋な言葉と、ツツジの生命力が、柳沢公の心に『深く響いた』。彼は、『真の復興』とは、人々の心を癒し、希望を与えることだと悟る。

数ヶ月後、柳沢公の名声は、『人々の心を救った殿様』として、かつての悪評を払拭し、『尊敬の眼差し』を集めていた。

柳沢公は、その後、お咲と梅吉を城に招き、深く感謝の言葉を述べた。そして、お咲が植木職人としてさらに精進できるよう、特別に『学費の支援金』まで申し出たのだ。

この厚意に、梅吉は感涙。『ほろり』。

しかし、お咲は静かに、そしてきっぱりと頭を下げた。

「殿様、ありがたきお言葉。『誠に恐縮』でございます」

梅吉が「お咲!」と小声でたしなめるも、お咲は続ける。

「ですが、私は親方から『体を使って学ぶ』という最高の教えを受けております。『楽をしないこと』こそが、私の学問です。ゆえに、この支援金は…、辞退させていただきます」

その潔さに、柳沢公は『驚きの表情』。

「だが、それではそなたの志をどうする?」

お咲は、まっすぐに柳沢公を見つめ、願い出た。『決意の瞳』。

「殿様。私は学費の代わりに、殿の御領地、館林藩にあるツツジ『花ぐるま』の苗木を、たった一本で良いので、頂戴したいのです!」

柳沢公は目を丸くした。ツツジ『花ぐるま』。それはモチツツジの特別変異。花びらの深い切り込みが、まるで風車のように細く優美な姿を見せる。『淡い紅色』。決して目立ちすぎないが、気品があり、何より生命力が強い。

「これからの江戸に必要なのは、この『花ぐるま』のような、強く、美しい希望の象徴。私が一番好きなこのツツジを、六義園で大切に育てあげ、江戸中に広めていきたいのです!」

柳沢公は、お咲の純粋な情熱と植木職人としての『高き志』に、深く感動した。『これこそ真の職人魂!』

「分かった! その願い、叶えよう! すぐに館林に家来を向かわせる!」

この重要な役目を仰せつかったのは、古賀菊次郎。もと古賀友吉。かつて梅吉が藤城宿で世話になったご老人の嫁の息子だ。16歳になった菊次郎は、部屋住ながらも真面目に学問と武道を学び、ご老人の縁で旗本の紹介を受け、柳沢公の家来見習いとなったばかり。『期待の若者』。

菊次郎は誰よりもお咲が『花ぐるま』というツツジを愛しているかを知っていた。菊次郎の祖父が梅吉に遺したツツジ。それを大切に守っているお咲。そのお咲に、お咲だけの花ぐるまを館林の立派なお屋敷の庭から運ぶ。なんて嬉しいお役目だろう。

菊次郎は、急ぎ館林藩へ向かい、一番りっぱな『花ぐるま』の苗木を一本頂き、六義園へと運んだ。

後日。柳沢公から呼び出された梅吉とお咲が、六義園の特別の場所で、厳かに『花ぐるま』の苗木を手渡される。

「お咲。この『花ぐるま』が、そなたの志とともに、江戸の地にしっかりと根を張ることを願う!」

お咲は、宝物のように苗木を抱きしめ、感謝の涙を流した。

その様子を、菊次郎は人知れず、遠くから静かに眺め、自分だけの秘密を誇らしげに思った。

「お咲ちゃん。お咲殿」

その心には、『花ぐるま』より、もっと深く、長く、美しい糸が、お咲との間に結ばれたような気がした。

柳沢公:信頼と名声、そして「真の希望の作り手」という宝を六義園に見つけた『大いなる幸運』。

お咲と梅吉、長屋の人々:植木職人としての道を確信し、『花ぐるま』という未来の希望を得る。

古賀菊次郎:人生を賭けた使いを無事に果たし、お咲との間に『見えない絆』をさらに結ぶ。

江戸の人々:復興のシンボル『花ぐるま』の誕生に喜び、心の癒しを得る。

見事な『三方よし』、いや、四方よしの結末ですね!

お咲、植木職人になる。

「梅吉親方、お咲殿、ごきげんよう」

どこからともなく、凛々しい菊次郎が現れた。月代の青さが、朝の光に映える。

「今日からですね。お咲さんが見習いを卒業し、正式に植木職人になった。楽しみにしていたんです。まず、お殿様にご挨拶を」

菊次郎の軽やかな足取り。梅吉とお咲も同じ速さで、彼の後を追う。

「殿様は、朝が早い。庭を眺めるのが、一番の楽しみらしい」

案内されたのは、庭園のほとり。

殿様、柳沢吉保公は、池の鯉に餌を撒いていた。その背中に、泰平の世の余裕。

菊次郎が近づくのを、足音で察したらしい。

「いろいろ忙しい。なかなかせっかくの庭を味わえない」

柳沢様は振り返った。穏やかな声。優しい笑顔。

「梅吉親方、そして植木職人お咲。これから、この庭を可愛がっておくれ」

柳沢様はそういうと菊次郎に新たな指示をした。

「菊次郎、書斎の机の上に、庭の設計図がある。あれはわしの長年の想いの結晶、完成作品だ。だが、植木は変化するし、あとの管理が難しい。それで、次々と植木職人さんが辞めてしまう。あの設計図の写しがあるから、新しい親方、梅吉さんに渡しておくれ」

柳沢様は、トコトコと歩き出した。その足取りは、ゆっくり。菊次郎も、普段のキビキビとした動きを抑え、ゆっくり、ゆっくりと後を追う。

殿様は、梅吉たちのような江戸っ子庶民とは違って、せっかちではない。お咲はそんなことを思いながら、三人のあとをついていく。もちろん、この速度を保つために、庭の隅々まで見渡すことを忘れない。

『この広いお庭、裏長屋の何個分かな?』

お咲は、そんなことを考えながら、クスッと笑う。

その時、菊次郎が後ろを振り返った。

『お咲ちゃん、大丈夫かな?』

菊次郎の目と、お咲の目が合う。一瞬の、静けさ。息を飲む。

ただそれだけで、お咲は最高に幸せだった。

第二章:植木職人お咲の活躍

宝永元年(1704年)、皐月。巳の刻。

お咲は『花合せ植木市』の会場にいた。花木競いに特化した催し物。音頭取りは、かの伊藤伊兵衛。

事あるごとに引っ張り出される伊兵衛。「何もしないでいい」とのお達し。だが、何もしない伊兵衛の名が出るだけで、あら不思議。協賛金は増すばかり。昨日までの人手不足も嘘のよう。「何でもやりますぜ」というおせっかいな人々が続出。粋な旗本まで「揉め事があったら困る、門番になる」と声をかけてくる。

そんな善意の人々は、伊兵衛の顔を見るだけで安心。市の開催を待つばかり。

これも伊兵衛のおかげか。植木市の朝は、見事な皐月晴れ。

梅吉は、柳沢様のご領地、館林藩から持ち込まれたツツジを参加させていた。

ツツジは、地面から土ごと運び、柳沢様の屋敷の一角に設けられたツツジ専用の仮場所へ。植木市の日まで、しっかり手入れ。

梅吉は全国から集めた土や腐葉土をさらに混ぜ、独自の土を作成。それをツツジの根っこに試していた。

試している人間がもう一人。その名はお咲。

お咲は、梅吉が各地で採取した土を詳細に記録。山、川、平地。どの土が、どんな植物に合うか。まさに企業秘密。お咲と梅吉だけの極秘資料。

お咲は自宅で二年がかりで育てた自慢のツツジを植木市に出品。しかし、梅吉は根鉢をまとめてそのまま出品する方針。それでは他と変わらない、もっと人を惹きつける魅力が必要と、お咲は以前から考え、ある秘策を実行していた。

捨てられていた焼き物の欠片。それを丹念に張り合わせ、ツツジの根元がすっぽり収まるよう工夫を凝らす。焼き物の文様とツツジの色彩が絶妙なコントラスト。その作業を時間をかけて積み上げていた、

植木市当日、お咲のコーナーは瞬く間に人だかり。その独創的な美しさに、誰もが足を止める。

「お咲に次の役目を与える」

柳沢吉保が、ある日、菊次郎を呼び寄せていった。それは、城内で起こる、ある事件の解明に関わる、重要な役割だった――。

菊次郎は情報伝達役

宝永元年(1704年)皐月。 暁の鐘が七つ。

「この季節、朝がご機嫌なのよねぇ」

お咲は、橙や桃色のフリルをまとった小さな雲が流れる空を仰ぐ。梅吉から習った『天気こよみ』を頭の中で復唱。「明日あたり、ひと雨くるかも」なんて予感。

植木職人の命綱、お天気。ご機嫌斜めのお天気様次第で一日は決まる。

今日みたいな晴れの日ときたら、仕事場では山ほど働かねば。それに、明日の準備も怠れない。もし大雨だったら? 高いところの植木鉢をさっさと片付けないと大変。

お咲の頭の中には、今日明日の仕事の段取りが、次から次へと。まるで、空を流れる雲のように、軽やかに、手際よく。

柳沢様の下屋敷に着くやいなや、その広い、広すぎる庭で、お咲は作業を始めた。楽しくて、たまらない。

小さな草の芽には「ごめんね、ひとやすみしてね」とそっと声をかけ、ツイッと引っこ抜く。花芽を見れば「よく出てきたね、えらい!」と褒め。咲き終わって枝にぶら下がる花には「お疲れさま。来年、また見事な姿をよろしくね」と、いたわるように摘み取っていく。

そんなお咲の姿を、先刻から、静かに見つめる若者が一人。もちろん、古賀菊次郎その人。

菊次郎は、草花に話しかけるお咲が、実にかわいらしいと思った。思っただけ。口には出さない、武士だから、たぶん。

「お咲ちゃん、いや、お咲殿!」

ひと段落したお咲に、菊次郎は声をかけた。

「あら、菊次郎さま!どうなさいましたの?」

草花にかけるような、ほのぼのとした口調ではない。少しだけ、よそ行きの固さ。「あぁ、草花たちが羨ましい」と思う気持ちをぐっと堪え、菊次郎は情報伝達役に徹する。

「お咲殿。柳沢様より、ご指示を承った」

菊次郎も、いつもと違って、やけに尊大。「なーんか、変なの」

「だめだめ。お咲殿じゃなくて、いつもの『お咲』でしょ?」

笑いながら、菊次郎を見返すお咲。

「なんて可愛いんだ!」

菊次郎は内心叫んだが、その想いを瞬間冷凍。真面目な顔で言葉を続けた。

「お殿様のご指示は、ただ一つ。権現様、すなわち、家康公がこの江戸城に入城された時に携えてきたという、大変に大切なお宝。三鉢のオモトだ」

咳払い一つ。

「毎年、正月のご挨拶に来られる大名方までが、床の間のオモトにいたく感激される。そのオモトの一鉢が、忽然と消えた」

菊次郎は声を潜める。

「今はな、『病気で植木屋で治療中』と柳沢様は密かに触れを出している。だが、もし、これが将軍様に知れたら、切腹どころの話じゃない。だが、生き物の命を大切になさる綱吉公にとって、それは何よりもお辛いこと」

菊次郎は、身を乗り出した。

「それで、柳沢様が仰ったのだ。『あのお咲とかいう知恵者に、何か名案があるかもしれぬ。どうだ、話を通してはくれまいか』とな」

話を淀みなく言えたことに、菊次郎は少しホッとした。次の言葉から、少々砕ける。

「てなわけで、どうだい、お咲ちゃん?」

お咲も、固い表情からいつもの笑顔に戻ったが、すぐに顔を曇らせた。

「わたくしに、そんな大役、務まりますか?」

柳沢様の下屋敷の向こう、はるか東の空を見るように顔を向けた。

「この平和な江戸を築いてくださった権現様の大切なオモト…」

お咲は、菊次郎に聞こえるか聞こえないかの声で呟いた。

「そうね、やってみないとね。頑張って、いい考えを出してみる。ほら、あの東の空を流れる白い雲。よく見ると、みんな形が違う。でもね、おとっつぁんが言うには、『あれは、みんなで明日は雨だよーって、知らせてくれてるんだ』って」

そう言うと、お咲はそれから一言も口を開くことなく、夕方まで忙しなく動き回っていた。まるで、消えたオモトの行方を知る、次の『雲行き』を探るように。

翌朝、明け六つ。 小糠のような雨。昨日の小さな白雲たちの「雨が降るよ!」予告は、見事に的中。

お咲は、伊藤伊兵衛の書斎隣の四畳半にこもり、ひたすら書き物。書写。学びのためが、今や立派な仕事の一部。写本の写本ながら、図案は実に細やか。

伊兵衛からの頼まれごとだが、お咲にとっては至福の時間。写本はいつも二部。美濃紙は伊兵衛が用意してくれる。

ゆっくり時間をかけ、丁寧に、読み手が困らぬよう書き写す。しかし、一番の目的は、内容を丸ごと頭に蓄積すること。再読せずとも、頭の引き出しから、必要な時にいつでも取り出せるように。そうすれば、保管場所もいらず、盗まれも、火事で燃える心配もない。

今、写しているのは『本草綱目』。中国からの貴重な渡来品。家康公が林羅山から贈られたという、なんと二十六冊もある大著。

伊兵衛はその中から、植物分野のみをお咲に任せている。

お咲はまず、開いたページの図案を頭に叩き込み、一呼吸。文字を読み、頭で反復してから、美濃紙に書き写す。この手順で、作業は遅い。だが、そのおかげで、インクはしっかり乾き、汚れは一切なし。

結果、伊藤伊兵衛の写本は「良質」と評判を呼び、出来上がりを待つ人が大勢いるらしい。

だが、伊兵衛は決して急かさない。「これぐらいが商売にはちょうどいい。待ってくれる人がいるからこそ、張り合いも出るってもんだ」と、あの温和な笑顔でお咲に言うのだ。

「お咲殿、少しいいかな」

伊兵衛の片腕とも言われる番頭が、縁側から声をかけてきた。

「お疲れだろうから、お茶でもいかがかと、伊兵衛様が仰せだ」

この番頭、働き盛りを終えてもなお、伊兵衛の雑用から、ちょっと含みのあるご用まで、すべてに動き回る欠かせぬ人物。だが、お咲にはただひたすら優しい。幼い頃から遊んでくれ、泣きべそをかくと家まで送ってくれた。「可愛い孫」とでも思っているのだろう。

お咲は番頭と知らずに『とくじい』と呼んでいた。本当の名前も知らない。

以前、伊兵衛に尋ねたことがある。

「とくじいは、いつも『よかろうもん』って言うけど、どんな意味?なんで時々、わからない言葉を使うの?」

伊兵衛は少し顔を曇らせて、「お咲。とくじいは徳蔵という名が本当。この霧島屋の大切な人だ。人には誰でも秘密がある。それを詮索するのは野暮というもの。知らなくていいこともある」と諭された。「とくじいのひみつ、か」

それ以来、徳蔵の口から漏れる『いんにゃ』などの言葉は、そのまま受け流すことにした。感覚で生きるお咲は、人の動作で相手を読むのが得意。それは、嘘か誠かを見極めるのに、大いに役立った。植物の健康を見極めるのと同じように。

伊兵衛の書斎に行くと、予想通り。お茶と一緒に、ほかほかのきんつば。

「とくじいも一緒さ」

伊兵衛、徳蔵、そしてお咲。和やかな雰囲気の中、徳蔵が幸せのため息交じりに独り言。

「うまかーたい」

この世の極楽を味わうように、きんつばを頬張る徳蔵。

伊兵衛の講釈が始まった。「きんつばは、元は京都生まれでな。それが江戸に来たら、外側が、大豆と米粉から小麦粉になった。その色があまりにきれいなので、作った者が『これは金だ』と。それで『きんつば』になったってわけさ」

徳蔵は伊兵衛の話より、きんつばに夢中。

そんな徳蔵を見ていて、お咲はふと思いついた。そうだ、とくじいに聞いてみよう。もしかすると、知っているかもしれない。これは、お咲の第六感。

「とくじい、オモトって植物、知ってる?」

食べ終わったきんつばが歯に詰まったらしい。自家製の竹楊枝で食べかすを取り出し、それを今度は飲み込んでいる。

お咲は笑いを堪えながら、徳蔵の言葉を待った。

「オモト? あの権現様のオモトかい。あたりめいだ。知っているどころか、昔は、自分の家にあったよ」

お咲は、ワクワクしながら次の言葉を待つ。

「オモトはえずい。おそろしか」

お咲は驚いた。「素晴らしい」という言葉を期待していたのに、「おそろしい」?

伊兵衛が口を挟む。「家康公に献上されたものが『えずい』? オモトは長寿や引越し祝いの、とても縁起の良いはずだが」

伊兵衛の言葉に、徳蔵から「いんにゃ」が出た。

「あのオモトってやつは、わしのカカァの天敵だ」

お咲も負けじと質問。「カカァってカラス?」

徳蔵はニヤリ。「カラスじゃねえ。わしの女房だ。元へ、女房だった女だ」

過去は詮索しない、オモトの話に戻して!

「わしが昔住んでいた竹林にゃ、それはそれはたくさんのオモトの群落があってな。秋には赤い実をいっぱいつけて、見事なもんだった。いつだったか、カカァが産後の肥立ちが悪くて、寝込んだままだったんだ」

徳蔵はぬるくなったお茶で喉を潤し、話を続ける。

「そんなある日、偉い坊さんが家の前を通った。近所の婆さんたちが知らせにきた。急いで宿まで追いかけて、病気を治す薬草を聞いた。それがオモト。煎じて飲めば、心の臓が直ちに良くなるとおっしゃった」

徳蔵は一息。

「だからよー。急いで戻って、竹林のオモトを引っこ抜き、根っこを細かく切って、煎じたものをカカァに飲ませたんだ。ところがどっこい。とたんに吐き気はするわ、気持ち悪いと余計に悪くなってしまった」

徳蔵の話は真実。鋭い勘を持つお咲は確信した。作り話ではない。

そこに婆さんが飛び込んできて、「大事な嫁を殺すつもりか!」とすごい剣幕で怒鳴った。

「『オモトはえずか。前におしえただが』ってな。文字も読めない婆さんの、生活の知恵、生きる力はすごいと思ったもんだ」

徳蔵の話はそこでぴたりと止まった。

オモトは長寿や引越し祝いの、縁起の良い植木。家康公の愛するオモト。それが、食べると毒だったとは。

「でも、『本草綱目』には薬草と書いてあった。そうか、毒もまた薬なり。使い方次第で、害にも薬にもなる」

お咲は考えを巡らせる。「でも、それを知らないで盗んだとしたら?盗品だと知らずに、床の間に飾ったり、ましてや、葉を刻んで病にいいと飲んだりしたら、大変なことになる」

きんつばを食べ終えたお咲は、徳蔵に頼み込んだ。「とくじい、柳沢様の下屋敷に一緒に行ってください!わたくし一人の話では信じてもらえない時の保証人として!」

雨は霧雨になっていた。まもなく梅雨入り。雨対策をしないと、などと考えているうちに、柳沢様の下屋敷に到着。

門番に菊次郎の呼び出しを頼むと、菊次郎がすぐに飛び出してきた。

手短に用件を伝えると、菊次郎は柳沢様への面会を取り付けてくれる。やはり、菊次郎を通す方が早い。柳沢様直々に話して、納得できないところは徳蔵に任せる。

菊次郎は、その理由を柳沢吉保に伝えた。その日は登城を控えて、たまたま下屋敷に在宅。相次ぐ揉め事に、城内で落ち着かないのだろうか。

書斎で書き物をしていた柳沢吉保は、ふうとため息。「なぜ次々と問題が起こる。私は万能ではないというのに」

「菊次郎様がおいででございます」

いつまでも美しい側室、染子が襖を開けて入ってきた。

「菊次郎か。通しなさい。いや、わしが行く。少しは歩かないとな」

柳沢吉保は、霧雨にしっとり咲くツツジを見ながら、静かに渡り廊下を歩いていった。

菊次郎、お咲、徳蔵を眺め、何事かと訝しんだが、すぐに思い出す。「オモトの件か?」

菊次郎は、お咲と徳蔵の話の要点を正確にまとめて報告。お咲も、できる限り手短にオモトの毒性を伝えた。徳蔵はただ、うんうんと頷き、時には「えずい」を小声で呟くだけ。

「心得た。かたじけない。あとはわしの仕事だ。お咲、そして徳蔵とやら。心から礼を申そう」

柳沢様はそう言うと席を立ち、早駕籠を家来に命じた。「これから登城する」

染子と女中たちが裾を翻し、廊下を歩く。「お殿様がお出かけになるそうです」という声が響き渡った。

その三日後の朝。菊次郎からお咲に、飛び切りの嬉しい報告があった。

「柳沢様が城内に触れを出されました! 『オモトは強い毒性があり、大名家のような広い床の間なら大丈夫だが、狭い床の間では匂いを嗅いだだけでも危険。まして、子供が誤って葉を食べたら死に至る危険な毒草である。漢方医の知識があっても、薬にするのはたいそう難しい。もし、持っている者がいたら、直ちにオモトのある床の間に持ってくるように』と!」

その知らせの文書を読んだ人々は、驚き慌て、我も我もとオモトの鉢を抱え、城の床の間に置き去った。

なんと、その中に本物のオモトがあった!

柳沢様はニヤリ。犯人は追求しない。「戻っただけで良い。他のオモトは、来年の正月に、望む大名に拝領品として渡せばいい。我ながら、いい考えだ」と、自画自賛されたそうだ。

「『あとで、お咲にも何か褒美をしたい。何か所望したいものはないか、菊次郎、聞いておくれ』と、柳沢様は最後に仰せでした!」

菊次郎は、今まで見たこともない、とびきりの笑顔を見せた。尊敬する柳沢様がお咲を賞賛し、ご褒美まで下さる。

菊次郎にとって、これほど嬉しいことはなかった。

宝永元年(1704年)、皐月の明け六つ過ぎ。

空はどこまでも晴れ渡り、小鳥たちの囀りが庭に弾ける。

にもかかわらず、お咲はまだ家にいた。

「お咲、仕事に行かなくていいのかい?」

お春が声をかける。

梅吉は、斎日だろうと、いつものように出かけて行った。

お咲が答える。

「おとっつぁんは別物。仕事を仕事と思ってないから」

「それはあんたも同じじゃない。あんたこそ、仕事でなく、遊びと勘違いしているでしょ?」

お春の指摘は手厳しいが、その通り。

お咲は庭の手入れを一巡し、いそいそと支度。

「どこへ?」

お春のシンプルな問いに、お咲もまた簡単な答え。

「伊兵衛様のお屋敷へ」

雨の日ならわかる。だが、今日は快晴。

それでもお春は、それ以上聞かない。お咲が菊次郎と何やらこそこそしているのは薄々知っている。

でも、お春はお咲を信じている。何があろうと、お咲の味方。それでいい、それがいい。

「ごめん、くださいまし!」

入り口から、間の抜けた声。張り切りすぎた若武者の声だ。

「あら、もしや菊次郎様?」お春の声に、お咲が答える。

「お殿様の使番よ」

お咲は、いつもの作業着でなく、きれいな小袖に着替えている。

「お咲ちゃん、いや、お咲殿……」

菊次郎は言葉に詰まる。あまりに可愛くて、可愛すぎる!

一方、お咲は「自分ではかなりおしゃれしたのに、菊次郎さま、何も感じてくれないわ」と、勝手な想像。やれやれ。一張羅の草履を履きながら、ムッとする。

伊兵衛の仕事場へ向かう二人。通い慣れた道は、あっという間。菊次郎の背中は、なんて凛々しい。いつも「凛々しい」という言葉しか出てこない。

堂々と。いや、颯爽と。涼やか。あれこれ考えているうちに到着。一言も交わすことなく。

伊藤伊兵衛の書斎に通されると、そこには頭巾を被った人物が床の間を背に座していた。

菊次郎はお咲を伊兵衛の近くに案内し、自分は縁側の障子を少し開けて控える。

まず伊藤伊兵衛が口を開いた。「柳沢様と庭のあれこれを相談しているところだ」

伊兵衛なら、最高の相談相手だろう。梅吉では土のあれこれは分かるが、哲学、芸術、和歌の世界となるとついていけない。その点、伊藤伊兵衛は「日本一の物知り」とお咲は信じている。

「実はな、柳沢様がお咲に相談したいことがあるそうなんだ」

伊兵衛がそう言うと、頭巾を取り外した柳沢吉保がお咲を見た。

これ、この方こそが「凛々しく、しかも堂々としておられる」。菊次郎にはまだ備わっていない『堂々』が!お咲は自分の考えが面白くて、思わず「ふふふ」と笑ってしまう。

「お咲殿、何か良いことがあったのかい」

静かで落ち着いた声。柳沢様の生の声。とてもいい声。だから将軍様もお側に置きたいのだろう。「フフフ、これ、この方こそがラスボスね!」とまた笑いそうになるのを、グッと堪える。

「この前のオモトの件では世話になった。何か褒美をと考えてはいるが、若い娘の欲しいものはわからん」

そこでため息。「また面倒な相談が来て困っている」と続けた。

「実は、お咲殿や伊兵衛殿にも、ちと関わることなんだが……」柳沢様は、お咲と伊兵衛をしっかりと見つめた。

「この前、大評判になった『花合せ植木市』。これ自体は問題ない。お咲殿の変わった植木鉢が大人気だったことも良い」

話はここからだ。「その先なんだ。流行りに乗って、真似したツツジの植木鉢。棒手振りがあちこちに売り歩いたらしい。ところが、それを買った人たちから、とんでもない苦情が来た。買ったのは町人だけでなく、旗本や御家人、参勤交代の土産に買った武士までいる。これも柳沢吉保が悪いとまで言われてしまった」

菊次郎が縁側の近くで、うんうんと頷きながら、渋い顔。「お咲殿、ツツジの植木鉢を買った者のほとんど、十人中八人が、痒くて痒くて手足を掻きむしっている。中には、痒くて死んでしまいたいと暴れる者までいるそうだ」

柳沢吉保は端正な顔の目と目を真ん中に強く寄せた。

「ところがだ」話は続く。「お咲殿から買った者たちからは、一切、苦情が来ないとの報告を受けた」

「同じツツジの植木鉢なのに、ですか?」菊次郎が声を張り上げた。

「同じではありません」伊兵衛が静かに言った。

「柳沢様、お咲のツツジ植木鉢は、そんな簡単に作れるものではありません」

菊次郎は、徳蔵にきんつばを出す準備を命じた。

伊兵衛には全てが分かったのだろう。柳沢様の困りごとは解決したとばかりに、打ち上げのきんつばを用意させたのだ。

「柳沢様、これから言う私の言葉を菊次郎殿に書き留めるよう、ご命令ください」

菊次郎の準備が整うと、伊兵衛は話し始めた。

「お咲の植木鉢は、そう簡単なものじゃありません。二年前から、暇を見つけては焼き物の壊れ物を見つけ、それを一つ一つ組み合わせて作ったもの。

しかも、梅吉が常陸の国で採取した漆(うるし)を塗って、その上に加賀藩から取り寄せた金粉を重ね塗りした代物。一週間やそこらで仕上がるわけがない。

痒いとか、死ぬとか騒いでいる連中は、その偽物を買ったはずだ。なぜって。漆は、しっかり乾かさないとそばにいるだけで痒くなるからさ!」

伊兵衛の話が終わるや否や、徳蔵が例のきんつばと茶を運んで来た。

徳蔵がお咲に声をかける。「そこの静かなお嬢さん、きんつばをどうぞ」

徳蔵はさらに続けた。「それにしても、お咲ちゃんは、漆にかぶれたことがなかったな。一度も痒いと言ったことがない。生まれが江戸だというのに、変な子だ」

徳蔵の話を伊兵衛が引き取った。「まぁ、お咲は植木の神様からの授かり物ということだな」

「あいわかった。偽物は買わないようにお触れを出す。本物はそう簡単にできないと付け加えておく」

柳沢公の言葉のあとは、きんつばタイム。全員が食べながら、庭に咲き誇るツツジを眺めた。垣根の周りには、次の登場を待つ紫陽花が、ちらほらと紫色を覗かせている。

菊次郎は、紫陽花やツツジの花より、お咲を鑑賞していた。まだ咲き始めたばかりの、この不思議で美しい花を。

宝永元年(1704年)文月。

梅雨明けの忙しい日々が過ぎ去り、ようやくひと心地ついたある日。梅吉がお咲に宣言した。

「明日はいよいよ浅草だ。お春、悪いが、弁当を二つこさえてくれ」

お春は、自分も行きたい気持ちを隠せず、いつもの「おかめ顔」はどこへやら、渋い「ひょっとこ顔」に変化。

「学びのためだから、しょうがねぇって!」お春の顔変化を見て笑いながら、梅吉はお咲を振り向いた。「お咲、浅草の植木市は勉強になるぜ。見たこともない花木がごっそり出てるからな」

お咲の心に火をつけるのは簡単だ。「植木」と聞くだけで、すぐに瞳がキラキラ輝き出す。

翌朝、明け六つ。家を出発。三里以上ある道のり。歩けば三時間コースだ。

「おとっつぁん、足は大丈夫?」お咲が梅吉を心配そうに見上げる。

「それは俺のセリフだ。お咲こそ、大丈夫かー?」

二人は声を上げて笑いながら、浅草へ向かった。

歩き出すと、二人のペースはどんどん加速。お咲は梅吉の背中をしっかりと追いながらも、移り変わる風景に心を奪われる。

町屋、屋敷街、見える木々が変わっていく。だが、不思議なことに、梅吉の足は全く迷うことなく進んでいく。『おとっつぁんは、日本中をこうして、土を探して歩いてきたんだ』。改めて、梅吉の長年の努力と生き方を、その逞しい背中から感じ取った。

二人が浅草観音に着く頃には、すでに人が集り。活気ある呼び声が響く。

「そこのお女中さん、この花がお似合いですぜ!」だの。

「へえ、そこの青侍さん、お姫様に一鉢、持ってきな。もちろん、お代はいただくがね!」だの。

冷やかしなのか、本気なのか? お咲は思わず顔をほころばせて歩いていると、左手奥から、甲高い声が飛んできた。お咲は我を忘れ、声の方へ。野次馬もどんどん集まってくる。

京都娘おみつ

「アホちゃうか!」

聞いたことのない言葉。野次馬たちが「京都の人やな」と小声で言い合っている。

「こんなにぎょうさん(たくさん)!」若い娘の声。やはり江戸っ子ではない。

「その辺で勘弁してあげなさい」先ほど「青侍」と言われていた若侍が、いきり立つ娘に静かに声をかけた。

「おおきに(ありがとう)」若者に礼を言うと、娘はその場を去ろうとする。「つい夢中になってしもうた。だから、小娘と言われるんやね」

お咲は、その娘が何に腹を立てているのか知りたかった。勇気を出して声をかける。

「何かあったのですか?」

お咲の声に振り返った娘の顔は、つるっとした卵のよう。それでいて、気品が満ち溢れていた。

「ここにぎょうさんある団十郎は偽物や」

「団十郎」って歌舞伎役者では? キョロキョロ見渡すお咲を見て、娘はクスクスと笑う。「おもしろい娘さんやな」

「失礼な!」と思ったが、娘は「ごめんやす(ごめんなさい)」と頭を下げ、お咲の手を引いて、先ほど大声を出した場所へ。

「これこれ、『団十郎の偽物』!」

朝顔の前。お咲の知っている朝顔とは全く違う。

「えっ、団十郎ってこれ?」お咲の言葉に、娘は呆れたように言う。「だから、偽物。団十郎に似せたニセモノや」

あまりの大きな声に、朝顔を売っていた男が「何を言いがかりつけるんだ!」と息巻いた。

「よーく見てごらんなさい!」

娘は朝顔を指さす。「本物は葉っぱの色が『黄蝉色』でなきゃいけません。こんなに赤くありませんし、ほら、ここに斑点が。真ん中の白く抜けるところも、もっと清らかでなくてはなりません」

売り子は完全に呆然。娘の植物知識に圧倒され、黙り込んでしまった。

「それに、この朝顔、簡単に育つようなものと違いますしね。ほな、ごめんやす(それじゃ、ごめんください)」と、娘はさっさとその場を離れた。

なんて痛快! お咲は、また、あの娘に会いたいと思った。青侍がその娘を追いかけて行く。「おみつさん! おみつさん!」

お咲は、京都弁を使う、卵のような顔をした娘の名前が「おみつさん」だとしっかり記憶した。あんなに植物に詳しい娘は初めてだ。

「お咲、やっと見つけた。心配したんだ」

梅吉が、心配していた割には、のんびりした声をかけてきた。「知り合いに会って、すっかり話し込んでしまった。お咲、弁当にするか」

どこも人でごった返している。食べる場所など見当たらない。キョロキョロしていると、先ほどの「偽朝顔」を売っていた一角が、やけに静まりかえっている。

お咲は声をかけた。「偽朝顔屋さん、そこの空いた場所をお借りしてもよろしいですか?」

梅吉はわけも分からず、お咲を見ている。「あぁ、いいともさ。客がみんな逃げちまったし、おれも売る気がなくなった」

お咲は梅吉にゴザの上に座るように促し、「偽朝顔屋」にも、弁当のお裾分けをした。

お咲がおいなりさんをパクパク食べていると、朝顔を商っている男が話しかけてきた。

「俺だって知らなかったんだ」梅吉は黙って聞いていた。食べる方に夢中らしい。

「まさか、あれが偽物だなんて。仕入れ先で教えられたままに売っていただけなんだ。偽物なんて、はじめから知らねえ。第一、『団十郎』なんて朝顔、今朝、初めて聞いたばかりだ」

しょぼくれた顔から、涙がツーと流れた。悪いやつではない。

お咲は、その顔を見ながら、ふと思いついた。

「ねぇ、偽物屋さん!」偽物屋ではないと首を振る男を無視して話を続けた。「団十郎だから偽物なんでしょう。でもね。団十郎から変化した『菊五郎』なら、どうかしら?『唐十郎』でも、『染五郎』でも、名前を変えちゃえばいいんじゃない?」

自分でもいい考えだと、お咲は「ふむふむ」と頷いた。

静かに弁当を食べていた梅吉が、お咲の顔を見て、笑顔を向けた。「そうだな。偽物と言えば偽物。でも、『変化した朝顔』と言えば、それが本物になる」

朝顔を商っていた男は、口をすぼめ、梅干しを口の中で転がしながら、「フーン」と長いため息をついた。

「お嬢さん、あい、わかった。団十郎でなく、『菊五郎』にするか」

お咲は、菊次郎を思い出して、ハッとした。「ちょっと待って!『染五郎』の方がいいのでは?」と、偽朝顔屋に甘えた声を出す。

「染五郎もいい名前だ」

弁当を食べ終わったお咲に、男はお礼だと、団十郎の偽物を一鉢渡してくれた。

江戸っ子は気が早い。すぐさま、「団十郎」から「染五郎」に変えて、朝顔を売り出した。

今度は間違いねえ。自信を持って商うと、人は集まってくる。

「団十郎の変化した朝顔は染五郎…ほんとかな?」お咲は笑いながら、梅吉の後を追った。

本物が絶対じゃない。本物を変化させて、別のもの、特別なものにすればいい。そうだ、朝顔を変化朝顔にすれば、また価値が生まれる。

お咲は自分の考えが正しいかどうかを、菊次郎に相談しようと思った。「よかった。『菊五郎』でなくて『染五郎』。自分の名前と似た朝顔なんて、菊次郎さまが喜ぶはずがないわ」

いつのまにか、手にした「変化朝顔」が、菊次郎の顔に見えていた。

そんなお咲の心を知ってか知らずか、梅吉は別の想いにとらわれていた。「偽物の親、本物の親……。お咲にとって、お春と俺はどっちなんだろう」

宝永元年(1704年)、文月。 浅草植木市での「偽団十郎事件」から数日。

お咲は、朝顔の鉢を抱え、再び柳沢様の下屋敷へ向かっていた。例の「染五郎」と名を変えた朝顔だ。

門をくぐると、すぐに菊次郎が飛び出してきた。いつものことながら、早い。「いや、お咲ちゃん、いいところに来てくれた!」彼はうれしそうに言う。

「菊次郎さま、聞いてください! 浅草で、また面白いことに遭遇したんです!」

お咲は早速、「偽団十郎」と「おみつ」の話を身振り手振りで説明する。特に、おみつが朝顔の品種に詳しいこと、その優雅な京都弁を真似て見せると、菊次郎は頰を緩ませた。

「ほう。その『おみつ』という娘、植木に詳しいとは……しかも京の娘か」

「そうなの!それでね、おみつさんのことを菊次郎さまに相談したくて!あんなに詳しい娘なら、何か植木に関する事件があったら、きっと協力してくれると思うんです!」

菊次郎は顎に手を当て、考え込む。その表情が、いつになく真剣だ。

「……お咲殿、その『おみつ』殿、もしかすると……ちょうど話そうと思っていた人かもしれない」

「えっ!」

「今、この下屋敷にいる、京都から来たばかりの娘さんではないかと思う」

驚くお咲を連れて、菊次郎は奥へ進む。向かったのは、藩主・柳沢吉保公の側室の一人、田中町子姫の住まいがある一角。そこだけ、どこか雅な香りが漂い、庭の造りも京風だ。

「田中町子様は京のお公家のご出身で、故郷の風情を好まれる。そこに最近、京から腰元見習いとして参ったのが、その『おみつ』殿だ」

菊次郎は声を潜めた。「表向きは腰元見習いだが、本当の役目は、姫様が恋しい京の草花を育て、庭の手入れをすること。つまり、姫様付きの植木職人というわけだ」

「まあ!」お咲は目を輝かせた。あの知恵と情熱を持つ娘が、こんな近くにいたとは!

「おみつ殿は、姫様の庭の手入れは完璧にこなす。だが……」菊次郎は困ったように眉をひそめた。「どうも、江戸の他の者たちと揉め事が多いらしくてな。特に言葉遣いと、草花の管理法で……」

そのとき、奥の庭から、甲高い声が聞こえてきた。聞き覚えのある、芯の通った声。

「あんたら、なにしとくれとるんや!こんな強う剪定したら、来年、花が咲かへんやろ!ええ加減にしときや!」(あなたたち、何をしてくださっているの!こんなに強く剪定したら、来年、花が咲きませんよ!いい加減にしなさい!)

お咲と菊次郎が覗き込むと、そこには、庭師たちに混じって怒鳴っている、あの卵顔の娘、おみつの姿があった。彼女の周りには、庭師たちが渋い顔で立っている。

「これが噂の『おみつ様』だ」菊次郎はため息をついた。

ところがお咲は言い放った。

「面白い!菊次郎さま、わたくし、あの娘と植木同盟を組みます!」

お咲は、胸元の朝顔の鉢を抱きしめ、おみつに向かって笑顔で手を振った。

「植木同盟を組みましょう!」

お咲がそういうと、おみつは鼻白んだ。あの、つるっとした卵顔に、わずかに警戒の色が浮かぶ。

「植木同盟? なんやそれ。うちは姫様のお庭を担当する身。江戸の、その…いいかげんな職人さんとは、一緒にでけへんわ」

「いいかげん!?」お咲はカチンときた。「失礼ね!江戸っ子の植木は豪快なのよ!『根性』と『気合』で、どんな花でも咲かせるの!」

「ほぉ。その『根性』とやらで、このツツジの花芽の数を増やせますか? それとも、あなたの江戸の水で、京の花の繊細な水管理を真似できますか?」おみつは優雅に扇子を広げ、皮肉っぽく微笑んだ。

菊次郎は、二人の間に漂う火花を見て、冷や汗を拭う。「お、お咲。おみつ殿は京の姫様に仕える、非常に『繊細』な植木技術をお持ちなんだ。言葉には気をつけろ」

「繊細? ええわ!じゃあ、勝負よ!おみつさん!」

お咲は、持っていた朝顔の鉢を指さした。「これ、浅草で買った『染五郎』。江戸で流行る変化朝顔よ。この花を、あんたの『繊細』な技術で、一週間後、もっと見事に咲かせてごらんなさい!」

おみつは、その鉢を手に取り、ため息をついた。「まったく、これは、あの団十郎の偽物。わかった。ただし、うちの『繊細』な水と管理を教える代わりに、あんたの『豪快』な土の秘密を一つ教えなさい」

こうして、二人の「植木職人」の奇妙な交流が始まった。

ある日、お咲がおみつの作業場を覗くと、おみつは小さな苔の鉢を前に、真剣に眉間に皺を寄せている。

「あーはあ、もうあかん。もうあかんわ!」

「どうしたの、おみつさん。その苔、死にかけてるの?」

「これ、姫様が京から持たはった大事な苔や。江戸に来てから、どうも水が馴染まへん。触っただけでチクチクしとる。うちの繊細な水管理が通じへんのや!」おみつは悲痛な声を上げた。

お咲は苔を覗き込み、笑いをこらえきれなかった。「あはは!おみつさん、苔に話しかけてるの?」

「失礼な!苔は生きとるんや!京では、水をやる前に『今日は冷たいどすえ、ごめんやっしゃ』と声をかけるんや!」

「もう!そんな手間のかかる苔なんて、放っておけばいいのに!」

お咲は呆れながらも、苔の鉢の底をひっくり返した。

「ほら、おみつさん。苔が水に馴染まないんじゃないわ。この鉢の底、水捌けの穴が小さすぎるのよ!京の繊細な鉢は、江戸の暑さには向かないわ。苔は、水が溜まるとすぐに根腐れしちゃうのよ!」

お咲は持っていた小刀を取り出し、鉢底の穴を躊躇なく、グイッと広げた。

「な、なんて豪快な!鉢を傷つけたらどうするんや!」おみつは悲鳴を上げる。

「大丈夫!穴を広げたら、次は土よ!ほら、あたしが持ってきたこの赤玉土(あかだまつち)。これを少し混ぜてあげれば、水捌けが良くなって、苔も元気になるわ!」

豪快な手つきで土を混ぜ、新しい鉢に苔を植え替えるお咲。その夜、苔はすぐに水を吸い上げ、翌朝には見違えるように青々と生き返っていた。

おみつは、驚きと感動で、お咲の手を握りしめた。

「お咲さん!あんたは荒っぽいけど、間違ごうてへん。苔が生き返ったわ!…これが、あんたの言わはった『豪快な土の秘密』なんやね!」

「そうでしょ!植木は、デリケートな心配も大事だけど、環境を変える荒療治も必要なのよ!」

この一件で、おみつのお咲に対する警戒心はすっかり消え去った。

「あんた、ええ友達になれそうやわ。ところで、あんたの染五郎、夜中に見たら、葉っぱがちょっと元気ないどす。うちが夜中に特別な水をやっておきましょうか?」

お咲はニヤリと笑った。「それは、夜中にこっそり水をやる、京の『繊細な秘密』ってやつね!」

浅草で出会った京の娘「おみつ」は、なんと柳沢吉保公の側室・田中町子姫付きの「腰元見習い兼植木職人」だった。お咲は彼女と意気投合するが、その直後、町子姫の京風の庭で異変が起こる。姫様が大切にする京渡りの珍しい花が、次々と不自然に枯れ始めたのだ。この事件は、吉保公の心の平穏に関わるとして、お咲と菊次郎は密かな調査を命じられる。

お咲は早速、京の知識を持つおみつと共に被害に遭った花を調査する。

「見ておくれやす、お咲さん。この土の湿り方、不自然やろ? 京の花は水捌けの良い土を好むのに、誰かがわざと余計な水をやってるんや!」

おみつは、慣れない江戸の庭師たちに京言葉で怒りをぶつける。しかし、お咲は冷静に土を触り、違和感を覚える。

「違うわ、おみつさん。ただの水のやりすぎじゃない。梅吉親方が言ってたわ。この土、微かに『酢(す)』のような酸っぱい匂いがする!誰かが、酸性の強いものを土に混ぜて、繊細な京の花の根っこをいじめているんだわ!」

「土を病気にさせているなんて、京の職人では考えられへん卑劣な手や!」おみつは、植木職人としての憤りを露わにする。

この事件以来、町子姫の住まいは沈んだ雰囲気に包まれ、吉保公も心を痛めていた。

そこで、お咲と菊次郎は、土に手を加えることができた人物を洗い出すため、吉保公の寵愛厚いもう一人の側室、染子姫の住まいを訪れる。染子姫も町子姫と同じく京の公家出身で、和歌を愛する知識人だ。

染子姫は、二人の訪問を優雅に迎え入れるが、町子姫の話題になると、少し困ったような笑みを浮かべる。

「まぁ、町子殿は繊細でいらっしゃるから。江戸の水や土が合わないのでしょうね。私の庭のツツジは、どれも元気に咲き誇っているというのに。京の知識を持つ庭師なら、土の違いくらいすぐに理解できそうなものですが」

その言葉には嫉妬ではなく、「同じ京出身の庭師なのに、なぜ対処できないのか?」という知識人としての疑問と、少しの皮肉が込められている。二人の姫たちは、和歌を贈り合い、互いの才能を認め合う間柄だ。ゆえに、陰湿な争いはない。

菊次郎は、以前から染子姫の庭師の誰かが町子姫の庭をうろついていたという情報を掴んでいたが、証拠はない。

そんな中、悲しみに暮れる町子姫を励ますため、おみつは京の祖母から教わった「薬効のある古い生姜の粉」を、枯れかけの花の根元に試す。

「これで、姫様のお心を少しでも温められるかもしれへん…」

しかし、翌朝、事態は急転直下。その生姜を使った花だけでなく、町子姫の部屋に飾ってあった花瓶の花まで、一夜にして真っ黒に枯れ果てていた。

これは、単なる水や土の問題ではない。誰かが、特定の植物に作用する強力な毒を使っている。しかも、その毒は、生姜の効能を打ち消すよう計算されていた。

「薬を知る者が、毒を使った!」お咲は確信し、この毒の正体を知る手がかりを求め、「日本一の物知り」である伊藤伊兵衛の屋敷へと急いだ。

土に仕込まれた「酢のような酸性物質」に続き、おみつの「生姜の粉」を使った花の回復策も虚しく、花瓶の花まで一夜で真っ黒に枯れ果てた。

お咲は伊藤伊兵衛の元へ急ぎ、その毒が、トリカブトの根から精製された「附子(ぶし)」という猛毒であると知る。この調合は、京の公家筋の深い知識を持つ者にしか知り得ないものだった。

伊藤伊兵衛の書斎で、お咲はトリカブトの毒にまつわる恐ろしい秘密を聞かされる。

「お咲。この毒は、あの美しい紫の花(トリカブト)の根を加工した附子(ぶし)だ。京の公家や宮廷に出入りする薬師だけが知る、特定の植物を狙い撃ちする調合法が使われている」

「京の毒……!」お咲は、おみつと、町子姫・染子姫の京の繋がりに、再び注目した。

お咲が下屋敷に戻ると、おみつは、姫の部屋で泣き崩れていた。

お咲は意を決し、おみつに切り込む。「おみつさん、あなたが祖母から教わった植物の知識を、すべて教えてほしい!トリカブトについて、何か心当たりは?」

おみつは顔色を変えたが、お咲の真剣な眼差しに観念した。

「実は……うちの祖母は、京の公家の家に出入りする薬師でした。だから、薬と毒の知識には詳しい。トリカブトの根が劇薬になることは知っています。そして、その毒が、『椿(つばき)の葉の灰』と混ざると、一瞬で毒性を失うことも……」

「椿の葉の灰!?」

つまり、犯人は、薬と毒、そして椿の解毒作用という高度な知識を持っている。そして、おみつ自身も、その京の秘術の一端を知っていた。

その夜、お咲と菊次郎は、染子姫の侍女たちが廃棄した炭を密かに調査。すると、染子姫の部屋から出たはずの炭の中に、微かにトリカブトの根の切れ端が混ざっていた。

「やはり、染子姫様の仕業か!」菊次郎は激昂する。

しかし、お咲は首を振る。

「待って、菊次郎さま。この証拠はあまりにもわかりやすすぎる。染子姫様は、町子姫様と和歌を交わすほどの知恵者。こんな粗雑な証拠を残すかしら? しかも、この根の切り口……あまりに新鮮。まるで、誰かに見つけられるために、わざと置かれたみたい」

お咲は、この事件の真実が、姫様同士の争いではなく、姫様たちの心を巡る、下々の者による巧妙な陰謀だと気づき始めた。

お咲が予想した真犯人は、染子姫に仕える中年の庭師だった。

庭師は、町子姫が連れてきた若い植木職人(おみつ)が、姫様方から特別扱いされ、植木への愛情を独占しているように感じた。そこで、自分の知識(椿の灰の秘密)を駆使し、町子姫の花を枯らし、その悲しみを染子姫に慰めてもらうことで、「自分が姫様方の心を繋ぐ、重要な存在」になろうとしたのだ。

彼は、トリカブトの毒を仕込んだ後、椿の葉の灰の解毒作用を知る染子姫に、「私が毒を仕込んだが、椿の灰で毒を消してやった」と手柄を誇示しようとした。しかし、染子姫はそんな陰謀に興味がなく、炭を捨ててしまい、彼の計画は裏目に出たのだ。

真犯人の庭師は、吉保公の「和歌(和の心)」を誤解し、花を枯らすという歪んだ方法で自分の存在意義を示そうとした。吉保公は、庭師を厳罰に処すするのではなく、「その知識を、争いではなく、皆の役に立てよ」と命じる。

そして、お咲は、町子姫と染子姫に、満面の笑顔で提案をする。

「姫様方、お二人の庭にある、それぞれの花の種を交換しませんか?町子姫様は、染子姫様の庭の元気なツツジを。染子姫様は、町子姫様の庭にある珍しい京渡りの朝顔を育ててみるのです!」

「なぜ、そのようなことを?」と、染子姫。

お咲は力説する。「姫様方は、ご自分のお庭が美しいからこそ、吉保公に愛されている。でも、愛は、分かち合うことで、もっと大きく美しくなるもの。和歌の交換だけでなく、お互いの花を育てることで、吉保公に、お二人の心の繋がりを示すことができるのではないでしょうか?」

町子姫は、はっとする。「吉保様が、この庭の花を愛したように、私も染子殿の花を大切に育ててみましょう」

染子姫も、「和歌の心」に通じるお咲の知恵に感銘し、優雅に頷いた。

お咲の機転により、「京の花枯れ事件」は、側室たちの和解(元々仲が良かったが、より深い連帯)へと導かれた。

そして、事件を通して、お咲とおみつの間には、固い友情が生まれた。

「おみつさん!京の薬師の知識と、江戸の植木職人の勘を合わせれば、怖いものなしだね!」

「せやな、お咲さん!あんたのツツジの知恵と、うちの京の繊細さで、江戸にない新しい花を咲かせてみまひょ!」

お咲と菊次郎は、満開のツツジを背景に、吉保公からの褒美を受け取る。それは、お咲が編み出した「染五郎」の変化朝顔を、姫様方の庭に飾る許可だった。

「やっぱり、植木は闘いの道具じゃなくて、心を繋ぐ懸け橋だわ!」お咲は、親友となったおみつと共に、植木職人としての自信を、また一つ深めたのだった。

宝永二年(1705年)、葉月、八月。

早朝から、汗が噴き出すような猛暑日。

梅吉は朝飯を食べながら、「暑い、暑過ぎる!」とぼやいている。六義園に行けば木陰は天国だが、そこに着くまでの道のりが試練だ。

「お咲は若いから、暑さなんてへいっちゃらだろうな」梅吉は、朝から食欲全開のお咲を見て言う。

「すこしは遠慮ってものはないのかい!」お春が横から口を出す。

お咲は屈託のない笑顔で返す。「鬼も十八番茶も出花って言うでしょ!私だって、今が一番きれいなんだから!」と、ツンと鼻を上げる。

「それは、お咲が言う言葉か!?」梅吉が、タクアンを豪快にかじりながら、返す。

「ほらほら、朝から掛け合いなんかしてないで、仕事仕事!」お春が笑いながら、二人を仕事へと半ば追い出す。二人がいると、家が狭くなるのだ。

お咲はまだ18歳。何を見てもコロコロ笑う。以前、梅吉とお春は賭けをしたことがある。

箸を転がして、それを見てお咲が笑うか?

梅吉は「笑う!」、お春は「仕方なしに笑わない」に賭けた。

結果は、もちろん梅吉の勝利。お咲はけたたましく笑った。

梅吉は、その晩、お春から手厚い指圧をしてもらい、ぐっすり眠れた。いい思い出だ。

梅吉とお咲のコンビは、あちこちから引っ張りだこだ。

梅吉は、剪定や土のことなら神業。お咲は、ツツジ専門だが、他の花にも精通している。そして、二人は見ていて気持ちのいいほど仲が良いのも、人気の秘密だった。

ある日、そんな二人に植木界の重鎮、伊藤伊兵衛が難題を持ち込んだ。

「あるお妾さんからの頼み事なんだが、ヤマユリ好きの旦那様が、家の中にまで山百合(ヤマユリ)を飾っていて困っておる。あまりに香りが強いと……」

しかし、その旦那様は、「ヤマユリの香りを消したら、ヤマユリの良さがなくなってしまう」と言うそうだ。嗅覚の鋭いお妾さんは、頭痛がするほど我慢できないらしい。

「さて、どうしたものか。『香りを保ったまま、香りを減らす』という、禅問答のような難題だ」

お咲は、伊兵衛が話し終わるか終わらないかのうちに、ポンと手を叩いた。

「簡単よ!ヤマユリの花粉(葯)をとってしまえば、匂いが少なくなるはず!」

伊兵衛は、お咲の即答に腰を抜かしそうになった。「お前はなんて頭がいいのだ!」

梅吉は、誇らしげにそれに続けた。「なにせ、番茶も出花なんで!」

梅吉とお咲は、顔を見合わせてニヤリと笑った。二人だけの秘密の合言葉のように。

「伊兵衛様、どうぞ、何かありましたら、お咲にお命じください!伊兵衛様のためなら、なんでも喜んでお引き受けいたしますと本人が申しております!」

梅吉は、伊兵衛に手をついた。日頃の助けへのお礼。花にも、人にも、お礼は大切だ。それが梅吉の心情だった。

お咲の「花粉(葯)をとる」という知恵は、すぐに実行された。

お咲は、筆先を使い、ヤマユリの葯(やく)から、濃密な花粉を丁寧に摘み取った。花粉は、蜜のように濃厚な香りを放っている。

すると、どうだろう!ヤマユリの優雅な姿はそのままに、家の中に充満していた強すぎる香りは、ほのかな、心地よい香りへと変わったではないか!

お妾さんは歓喜の涙を流し、旦那様も「ヤマユリの良さは少しも失われていない!」と大満足。

伊藤伊兵衛は、この「花の香りを保ちながら、香りを減らす」という奇術のような解決法を、学術的な発見だと評価した。

「ヤマユリの香りの主体は、花びらではなく、花粉(葯)だったとは!お咲、お前の知恵は、学問の神様が授けたものだ!」

伊兵衛は、「花の香りの科学」という新しいテーマを見つけ、大喜び。

しかし、この難題を解決したお咲は、別の難題に気づいた。

「梅吉さん……、もし、『香りが全くないヤマユリ』を作れたら、病気の人でも、ヤマユリの美しさを楽しめると思わない?」

梅吉は、お咲の尽きない好奇心に、職人魂を揺さぶられた。

「お咲。それは神様がすることだ。だが、お前なら、神様の秘密を、少しだけ覗けるかもしれねぇな」

お咲は、ヤマユリの花粉から、「香り」という、目に見えない命の力を教えられた。

その晩。お咲は、摘み取ったヤマユリの花粉を、布の袋に入れ、梅吉の枕元にそっと置いた。

梅吉が翌朝起きると、枕元から不思議な、心地よい香りがする。

「お咲、こりゃあ、最高の香りだ!ぐっすり眠れたぞ!」

お咲は、ニンマリと笑った。「そうでしょ?花粉は、命の元。生命の力は、人を元気にするのよ!」

そして、お咲は、梅吉に、二人だけの新たな秘密を打ち明けた。

「梅吉親方。実はね、私、ツツジの香りを研究し始めたの。ツツジは、昼間は香らないけど、夜、ひっそりと香るツツジが、きっとあるはずなのよ……ひっそりと、愛する人にだけ、そっと届く香りが」

梅吉は、「番茶も出花」のお咲の健気な努力と限りない愛情を感じ、胸が熱くなった。

「お咲……お前の植木職人としての探求心は、深い愛情と、どこかで繋がっているんだな」

ヤマユリの香りの問題は、絆を深める「親愛のツツジ」という新たな夢へと変わった。

梅吉は、「お前は本当に、俺の人生の最高の花だ」と心の中でつぶやき、お咲の知恵と愛情を噛みしめるのだった。

富士山の噴火

宝永四年(1707年)、師走、十二月。

空が鉛のように重い。朝から雪かと思いきや、手のひらに落ちたものは、どうも様子がおかしい。

梅吉が手に取って目を凝らすと、それは白っぽい灰だ。梅吉は、かつて浅間山で同じ経験をしたことがある。地震が起こり、次に噴火。麓の村民は落ち着き払って避難していた。

「おとっちゃん、いや、梅吉親方!これ、何なんですか!?」

お咲は、空から土が降ってくるなど、想像の斜め上の出来事に、目を白黒させている。

「お咲、こいつは火山灰だ。方角からすると、富士のお山だな」

その白っぽい灰は、やがて灰色から黒ずんで、空を覆い始めた。

「お咲、今日は早めに切り上げるぞ。口の中が、砂利みてぇにイガイガして、息もロクに吸えねぇ」

梅吉親方は、お咲にそう言うと、職人の判断で、仕事場である六義園へと急いだ。

その日の昼過ぎ、梅吉とお咲が早々に帰宅すると、お春が不安でパンパンに膨らんだ顔をした。

「お隣りさんの話ではね、これは綱吉公への天罰だって!生類憐みの令や、赤穂事件のお裁きなんかが、天の怒りを買ったんじゃないかって……」

「まさか!」梅吉は鼻で笑った。

「お春、富士のお山が火を吹いているんだ。綱吉様のせいじゃねぇ!あの御仁は、犬を可愛がりすぎただけさ!」

梅吉の心配は、俗世間の噂ではなく、明日からの火山灰だ。どれくらい降り続くかによって、庭木や農作物の運命が決まる。

梅吉は、腕組みをして少し考え込んでから、植木職人としての魂が宿ったような、きっぱりとした指示をお咲に出した。

「お咲。まずだなぁ、葉っぱに取りついた灰を、優しく落とすことだ。そして、その灰を、絶対に捨てちゃいけねぇ」

お咲が「なぜですか?」と問う前に、梅吉は続けた。

「その灰は、後で腐葉土や他の土と、絶妙に混ぜ合わせる。お咲、よく見ておきな。火山灰は、多過ぎても、少なすぎてもダメだ。少し混ぜれば栄養だが、多すぎりゃ根っこが腐っちまう。土との配合が、植木職人の腕の見せ所だ!」

梅吉は、天災を植木の肥料に変えようと、頭の中で土と火山灰の配合比率を計算しているようだ。さすが職人、嘆くより先に活路を見出す。

梅吉は、ふと遠い目をして、さらに続けた。

「それにしても……富士のお山のふもとの村は、どうなっているのかな?」

全国を歩き回っていた梅吉は、火山の噴火がもたらす災難をよく知っていた。噴火そのもので助かっても、翌年の農作物は壊滅的だ。洪水だって起こる。

「あの村の人たち……大丈夫だろうか」

梅吉は、かつて富士の麓で世話になった、若き夫婦の顔を思い浮かべた。彼らは、漆の細工物で生計を立てていた、真面目な農民だった。

梅吉が心配していたその頃、富士山の噴火で村を失った一組の夫婦がいた。彼らは、極度の苦難の中、なんとか命からがら江戸まで流れ着いた。

そして、その二年後。彼らは江戸の片隅で、一つの命(赤子)を授かった。しかし、困窮の生活の中で、父親は、ある決断をする。

「この子は、こんなひどい目に遭わせてはいけない」

彼は、赤子を連れて、妻(おとく)の前から姿を消した。その赤児こそが、後に古家一家を明るく照らす、陽一郎である。

火山灰が降り続く重い空の下、梅吉が土の配合を考えていたその時、陽一郎の生みの親は、過酷な運命に立ち向かうために、一つの悲しい別れを決意していたのだ。

(この「富士の災難」がもたらした人々の苦難は、時を経て、「荒川のドザエモン事件」として与力・菊次郎の前に姿を現すことになる。)

梅吉の植木職人の知恵(火山灰の腐葉土)は、「天災を益に変える」という希望の光を、そして富士の噴火は、陽一郎の人生という、数奇な運命の種を、江戸の土に静かに蒔いたのだった。

宝永5年、長月、朝五つ(午前八時)。

梅吉とお咲は、「菊合わせ」の会場である広場に向かった。秋の華やかな幕開けを告げる伊藤伊兵衛主催の豪華な花競い。江戸菊を中心としたその美しさに、庶民の熱気も最高潮に達するはずだった。

「おとっつぁん、すごい人だかりね!あそこの『巴錦(ともえにしき)』、葉の茂り方がまた一段と素晴らしいわ!」

「おう、お咲。おめえも熱心だねぇ。まあ、今日はしっかり見て学んでいこうじゃねえか」

梅吉とお咲も、学ぶために来たのだが、会場内はどこか騒がしい。華やかな菊の香りに混じって、ピリピリとした同心の威圧感が漂っている。

警備をしていた同心が、何やら焦った様子で菊次郎に耳打ちしている。お咲と梅吉の姿を見た菊次郎は、即座に踵を返し、さっそうとこちらへ歩いて来た。

「お咲殿!梅吉殿!大変だ!」

「盗まれたらしい。将軍様に献上する予定の、この世で最も見事な江戸菊が……」

菊次郎の背後から、足早に近づいてきたのは、同心・青山為次郎。その横には、なんと、隣近所の幼馴染、お静の次男、二郎がいるではないか。二郎は今や、凛々しい同心見習いの姿だ。

梅吉とお咲は、目を丸くしつつも、青山二郎同心見習いに深く腰を折って挨拶する。二郎が旗本に養子に行ったとは聞いていたが、まさか、こんな大舞台で再会するとは。お咲は「幼馴染が立派になった!」と、なんだか自分が褒められたように鼻が高くなる。

菊次郎は、青山の腕を引き寄せながら、お咲にまくし立てる。

「今、青山殿に『植木の難問』の話をしたところだ!植木のことなら、お咲が江戸で一番だと!ぜひとも助けを借りたい、と!」

「わ、わたくしには無理です!」

お咲は、菊次郎の話が終わる前に、反射的に答えてしまった。こんな立派なお武家様が悩んでいるような、命に関わる『大捕物』など、自分にできるわけがない!

だが、同心・青山為次郎は、真剣な眼差しで引き下がらない。

「お咲殿!盗まれた菊は、昨晩、五人の見張り番が代わる代わる寝ずの番で守っていた!必ず誰かが見張っていたはずなのに、鉢ごと消えた!盗めるわけがない!」

「これは命に関わる事件だ。どうか、話だけでも聞いてほしい!」

「さぁ、困ったわ……」青山同心のような優秀な方がわからないのに、自分がわかるはずがない。お咲が両手で頭を抱えていると、同心の後ろにいた見習い同心・二郎が、スッと前に出た。

「お咲ちゃんならできる」

二郎は、昔と変わらない、真っ直ぐな目でそう言い切った。

驚いたのは菊次郎だ。ライバル登場とばかりに、カッと目を見開き、すぐさま二郎の横に立つ。

「何を言うか、二郎殿!もちろん、お咲殿こそ、この難問を解ける!この江戸で、植木の心を理解できるのは、お咲殿だけだ!」

二郎は負けじと、「お咲ちゃんは、うちの近所一番の天才だからな!」

そんな二人の熱烈な、そして少しズレた応援を受けて、お咲は「できません」とは、もう言えなくなってしまったのだった。

「盗まれた? そんな馬鹿な話はありません!」

お咲は、菊次郎と二郎の熱い応援を受け、すっかり腹を括った。

「青山同心様、昨晩の見張りの方は、どこで寝ていらしたのでしょう?」

「ここだ」と、青山同心は菊の鉢が並んでいた展示台のすぐ隣にある小さな番小屋を指さす。「五人が代わる代わる、目を光らせていた。しかも、あの菊は大人が両手で抱えるほどの鉢だぞ。警備の目を掻い潜って、あんな大きな鉢を運び出せるわけがない!」

「ふむ……」お咲は、展示台のそばにしゃがみこんだ。

梅吉が、心配そうに声をかける。「お咲、何か分かったか? 菊は『動かした』ら、すぐに痛む花だぞ。盗むなら、細心の注意が必要だ」

「おとっつぁん、逆に考えて。『盗む』のは無理でも、『こっそり運ぶ』ことなら、できたかもしれません」

お咲は、盗まれた菊が置いてあった場所の土のくぼみを、じっと見つめた。そこには、菊の鉢の重みでついた、わずかな跡が残っている。

「菊次郎さま、二郎!このくぼみを見てください」

お咲が指さしたのは、鉢の跡の極々浅い部分。

「ここだけ、指先で土を均したような跡があります。鉢を置く際に、土を整えた。これは盗人の仕事ではありません。植木職人の心遣いです」

菊次郎が目を丸くする。「植木職人…? 見張り番の中に、植木に詳しい者がいたのか?」

青山同心は首を振る。「いや、昨晩の五人は、庭師とは無関係の、単なる下っ端の番人だ!」

「では、その番人の中に、菊を愛しすぎた人がいた、ということね」お咲はニヤリ。

そこへ、梅吉がハッとしたように口を開いた。

「そういえば、さっき同心さんが言ってたぞ。夜中に、野良犬が一匹、会場の周りをうろついていたと」

「お犬様!」菊次郎が顔面蒼白になる。将軍綱吉公の「生類憐みの令」下、犬は大切にしなければならない。

「お咲殿!まさか、あの犬が菊の鉢をくわえて逃げたとでも言うのか!?それはいくら何でも…」

お咲は優しく首を振る。「菊次郎さま、犬がこんな大きな鉢をくわえるわけがありません。問題は、犬が鉢に近づいたことよ」

お咲は、おみつから教わった「繊細な知識」と、梅吉の「豪快な人情」を組み合わせた。

「将軍様献上の菊は、この世で最も尊い花。そして、この時代、お犬様もまた、最も尊い生き物。犯人は、どちらを優先したでしょう?」

二郎が、真面目な顔で答える。「もちろんです、お咲ちゃん。お犬様がもし、あの菊の鉢をちょっとでも引っかいたり、粗相をしたりしたら……」

「菊が汚れる前に、鉢ごと隠してしまったのです!」お咲は声を上げた。「菊を盗んだのではない。お犬様から菊を守るため、そして、お犬様に菊を傷つけさせないために、緊急で『お菊様の引っ越し』を決行したのよ!」

犯人は、「犬が菊を傷つけることを、命の危険を感じるほど恐れた、心優しき見張り番」だ。

「誰か、菊の鉢をそっと運べるほど、繊細で、かつ、犬を怖がるような番人はいなかったかい?」お咲は青山同心に尋ねた。

青山同心は腕を組み、唸る。「いる!いるぞ!昨晩の五人の中に、権六という男がいる。彼は大の犬嫌いで、しかも臆病者。夜中に犬の気配がするたびに、腰を抜かしていたと、他の番人が笑っていた!」

「権六さんを呼んでください!」

権六は、盗難騒ぎを聞きつけ、すでに青い顔をして隅で震えていた。お咲がそっと近づき、優しく声をかける。

「権六さん。その菊をどこに『お泊り』させたの?」

権六は、お咲の優しい声に、堰を切ったように泣き出した。

「すまねぇ、お嬢さん!あの犬が鉢に近づいてきたんでさぁ!『こ、これは、お犬様の遊び道具にされちゃいかん!』って思ったら、体が勝手に動いちまって……」

権六が指さしたのは、会場の裏手にある、普段誰も使わない見張り番用の休憩小屋の裏。そこには、大量の肥料袋が積まれており、その陰に、将軍献上予定の菊が、無傷で置かれていた。

「さすが、お咲殿!」菊次郎が感嘆の声を上げる。

「お咲ちゃんならできると思った!」二郎見習い同心が目をキラキラさせる。

お咲は、権六に優しく言った。「ほら、権六さん。菊は無事。誰にも言わずに『お犬様から菊を守った』功績は、このお咲がしっかり覚えておくわね」

大騒動は、一人の心優しき見張り番の「お犬様への恐れ」と「菊への愛」が起こした、ほのぼのとした引っ越し劇として、無事に幕を閉じた。菊は予定通り将軍に献上され、お咲の評判はますます高まったのだった。

宝永5年、霜月(しもつき)、酉の刻(午後六時)。

梅吉は、寒風が吹き始めた柳沢家の下屋敷で、お咲に声をかけた。

「今日はこの辺でおしまいだ!お咲、キリがないぞ!」

霜月は植木職人にとって、師走よりよほど戦場だ。木々の引っ越し、腐葉土づくりのための枯葉の整理、春の準備……。梅吉の頭の中では、次の作業手順が、「待て待て、ここは先に松の剪定だ!」と大声で叫びあっている。

ところが、お咲ときたら、空を見ながら、のんびりした声を出している。

「鳥さん、元気でね。また来年お会いしましょう」

渡り鳥が一丸になって飛んでいく様を、遠足のお別れのように眺めているのだ。梅吉は思わず怒鳴りそうになるが、「まあ、お咲らしいか」と溜息一つ。

「お春が、冷たい鍋を温め直すのに飽き始めている。早く帰るぞ!」

辺りは闇が急激に襲いかかってきた。

そういえば、最近、柳沢様も菊次郎も、ぱったりとお見かけしない。どうやら柳沢様は、将軍綱吉公のもとに「詰めっぱなし」で、ご不在らしい。

「おかげで、おれたちは仕事に集中できるぜ!」と梅吉は張り切っていたが、柳沢様の下屋敷の他の奉公人たちは、口々に「殿のお顔が、このところ秋の空よりも曇っていらっしゃる」と噂していた。

「まさか、あの頃に綱吉公が、はしかにかかり、生死を彷徨っておられるとは……」

梅吉は、ぼんやりと空を仰いだ。人の命は、植木と同じで呆気ない。どんなに身分があっても、死だけは平等に、誰にでもやってくる。

柳沢様は何もおっしゃらないが、その暗い雰囲気が、屋敷全体に重くのしかかっている。

「お願いだ。何も起こるな」

梅吉は、隣を歩くお咲の頭を、そっと撫でた。大切な宝物、絶対に失いたくない。暗い帰路を歩きながら、梅吉の最大の願いは、「お咲、俺より、絶対に先に死ぬな」それだけだった。

その晩は、お春が腕を振るった温かい鍋を三人で囲み、お春の近所の噂話(「お静の家の味噌が今年はちょっと辛い」だの「隣の豆腐屋の娘がまた玉の輿を狙っている」だの)で大いに盛り上がった。

年が明けた宝永6年一月十日(睦月)

将軍綱吉公の逝去という悲報は、静かに、しかし決定的に、江戸の空気を変えた。

数日後。六義園に姿を見せた柳沢吉保公は、やつれてはいたが、その顔は、すべてを出し尽くした後の穏やかな秋晴れの空のようだった。

「梅吉殿、お咲殿。これまで、大儀であった」

吉保公は、静かに、「引退」を宣言した。

「わしは、公職をすべて辞し、この六義園で、静かに隠居の身となる。争いの日々から離れ、この美しい庭の木々、特にお咲殿が管理してくれているツツジと共に、余生を過ごすことに決めた」

お咲と梅吉は、驚きながらも、吉保公の決断を心から尊重した。

「わしが今後望むのは、この六義園の完璧な維持と管理だ。そしてもう一つ――」

吉保公はニヤリと笑った。それは、現役時代よりも、どこか悪戯っぽい笑顔だった。

「わしの『隠居』が知れ渡れば、もう大名同士の面倒な相談は来ないだろう。だが、世間は放っておかぬ。この美しい六義園には、『お庭の難問』や『植木にまつわる小さな謎』を抱えた人々が、ひっそりと訪れるだろう」

「お咲殿。お前は、トリカブトの毒や、偽の植木鉢の謎を解決した。植木の裏にある、人の心を読む力がある」

「これからも、わしの『植木職人』として、この六義園を維持せよ。そして、わしの耳に届く、些細だが興味深い『難問』を、お前が解決するのだ。わしは、謎解きを楽しむ、ご隠居さんというわけだ!」

お咲は胸が高鳴った。「六義園を守りながら、難問解決!植木探偵の仕事が、ついに正式に認められたわ!」

梅吉は、笑いながらも力強く言った。「吉保様が静かに余生を送れるよう、梅吉は、この庭を江戸一の安全な楽園として維持してみせます!」

宝永六年(1709年)弥生三月。

この年は、まるで茶屋の主が慌てて火を起こしたように始まった。将軍綱吉公が逝去され、徳川家宣公が次の将軍に。そして、「犬より人間が下だなんておかしい!」と民衆の不満が爆発していた「生類憐みの令」は、すぐさま廃止された。

「やれやれ、これで安心して犬に蹴つまずけるってもんだ」と、江戸の民はホッとした。

だが、植木職人・梅吉の心は複雑だった。

「子を捨てない、年寄りを大切にする、牛馬を粗末にしない……悪いことばかりじゃないんだがな」

昔、間引きされそうになったお咲を助けた梅吉にとって、「命を大切にする」綱吉公の気持ちは理解できた。戦国時代の殺伐とした世を知る家康公が「花を愛で、優しい心を持て」と願ったように、花を愛し、動物を愛でる心こそが、人生を豊かに彩るはずなのに。

「この世の『真実』って、一体なんだろうな。死ぬまでわからねえ気がするぜ」

梅吉は、暖かい日差しを受けながら、六義園の芝生にできた、小さな草を引っこ抜いていた。

柳沢様は隠居され、日課はのんびり庭園を散歩すること。時折、藤代峠に登っては、まるで「庭」ではなく「天下」を見渡すかのように、遠くを眺めていらっしゃる。

『昔は畳の上で死ねたら幸せと言われたが、俺は、この庭の木々に囲まれて……』

梅吉は、そんなことを考えながら、小さな草を引っこ抜いているところに、優雅な影が差した。

「梅吉さん、少々お尋ねしたいことがあるの」

美しい田中町子様のお声。梅吉は飛び上がらんばかりに驚いて、顔を上げた。

「そ、それがしにございますか!?」

町子様は、吉保公の側室ながら、すでに隠居の身。今日も、和歌を詠みそうな気品に満ちている。

「実はね、染子様の形見の苔なんですが」町子様は、亡くなった染子様の名前を、優しく口にした。「その苔の中から、小さな、小さな芽が出て来たの。ねぇ、なんだかわかる?」

梅吉はうなる。確かに、苔の奥から、見たことがある、だが、苔から出てくるはずのない芽が伸びている。

「うーん……こんな場所からじゃ、わからねぇ!」

「あら、梅吉さんにもわからないことがあるのね。お咲さんや、おみつさんたちはどうかしら?」

町子様の瞳は、その小さな命の正体を知りたがっている。梅吉は、この謎の芽が、今後の六義園に、新しい事件を持ち込む予感に、思わずニヤリとした。

目と芽、そしてクルメツツジの縁結び

その謎の芽は、すぐにお咲とおみつの大勝負となった。

「見てみい、お咲さん!こんな硬い苔から、どうしてこんな柔らかい芽が出るんや!京の奇跡どす!」とおみつ。

「違うわよ、おみつさん!苔が育てたんじゃない。この芽の正体は、きっと苔の栄養を横取りする江戸の悪者よ!」とお咲。

しかし、その芽はすくすくと育ち、ついに「ツツジ」の葉だと判明。さらに成長を待ち、花が咲く前に、ツツジの葉に詳しい伊藤伊兵衛の鑑定によって、それは「クルメツツジ」であると断定された。

「まさか!苔の中からツツジの芽なんて、植木七不思議だわ!」

お咲が、このクルメツツジを植木市に出品すると、案の定、大評判に。

そのツツジを見た久留米藩(筑後国)の若侍が、すぐに江戸家老に報告。家老と若侍は、目を皿のようにして六義園に急ぎやってきた。

「どういう経路で、このようになったのか? クルメツツジは挿し木でしか育たないのが定説。あんなちっこいタネは、普通の土では不可能!どうやって、育てたのか!」

柳沢様の隠居生活は、さっそく珍しい来客によって、賑やかになった。

早速、梅吉、お咲、おみつが呼び出され、詰問を受ける。

「偶然です」

お咲のあまりに簡単な一言に、家老と若侍は言葉を失った。

「ツツジの花を摘んでいた時に、うっかり種を落としたんです。それが苔の上に落ちて、苔がちょうど湿っていたから、土の代わりになって育った、というだけです」

家老は頭を抱えた。「偶然、だと? それでこの奇跡が?」

しかし、若者、秋元元蔵は引き下がらない。

「お咲殿。どうか、この目でしっかり『芽』を見せて頂きたい!」

若者が真剣な顔で言った、その瞬間。なぜか、若者はクスッと笑った。

「目と芽……、ふふふ」

なんと、それを聞いたおみつさんが、一緒に笑い始めた。おみつさんの笑い声は、怒っている時とは違い、とても愛らしい。

秋元元蔵は、笑うおみつさんをじっと見つめた。その真剣な眼差しは、ツツジの芽を見つめるよりも熱い。

「すてきな人だ。わたくしの嫁に来てくれないか?」

おみつさんは、目をパチクリ。「今、会ったばかりどす!」

「そんなことは関係ない。会ったことがなくても夫婦になる人たちもいる。わたくしは、一目であなたの美しさが、クルメツツジの奇跡のように、忘れられなくなった」

お咲は、思わず笑った。『そうよ!一目だからいいの!あのすごい剣幕で怒りまくるおみつさんを、もし何度も見ていたら、きっと逃げ出してしまうかもしれないもの!』

すると、おみつさん、急にしおらしくなって、「私のような者でも、よろしいどすか?」といったのだ。

それを優雅に眺めていた柳沢様は、にこやかな笑みを浮かべて、「そうしなさい。お前が望むなら」と、二人の縁を取り持った。

柳沢吉保は、静かに立ち去った。だが、その心は満たされていた。

吉保公は、長年の政争の中で、人の心はいつ裏切るか分からぬ、醜いものだと見てきた。だが、この六義園に来て以来、お咲と梅吉、そしておみつといった純粋な植木職人たちの情熱に触れた。

小さなツツジの芽が、京の娘と久留米の若侍の縁を結んだ。この平和な庭では、花は争いを生まず、縁を結びつけるのだ。

吉保公は、「六義園を造った意味は、これか」と悟った。ここは、権力ではなく、人の優しさと、小さな命の奇跡が支配する楽園なのだ。

そして、吉保公の背後で、二郎と菊次郎が、秋元元蔵の大胆な求愛に驚きながらも、そっと握手を交わしていた。

「おみつ殿が幸せになるのなら、植木同盟は平和的解決だ」と、菊次郎。

「ああ、お咲ちゃんには、もっと大きな難問を解いてもらわねばならないからな」と、青山二郎見習い同心。

六義園は、新しい恋の芽と共に、これからも江戸の人々の心を潤していくのだった。

宝永六年(1709年)皐月(さつき)、五月。

この季節、六義園のツツジは炎のように咲き誇る。だが、お咲の心は、少しばかり花曇りだった。

おみつと秋元元蔵が、遠く久留米藩へと旅立ってしまったのだ。参勤交代のお供として江戸を立ち、京都に寄って里帰りを済ませたおみつは、そのまま元蔵について行くという。

「うう……植物愛を語り合える、京の友を失うのはつらい!」

しかし、友の幸せ。お咲はぐっと涙をこらえ、見事なツツジの裏側で人知れず鼻をかんだ。「幸せな別れなのに、悲しいなんて、まだまだ修行が足りないわ!」と、自分にムチを打つ。

「さぁ、泣いている暇はない!六義園が呼んでいる!」

六義園は、本当に広い。しかも、ツツジは今が盛り。お咲は、「なんて幸せなんだろう!」と、庭の手入れに精を出していた。

そこへ、「お咲殿!少し休憩されてはいかがですか?」と、声がかかる。

菊次郎だ。いつもより、妙にのんびりした、優雅すぎる歩き方で近づいてきた。

「柳沢様からの伝言です。何やら、植木探偵にご相談したいことがあるとか」

お咲は、思わず顔を歪めた。「また事件ですか?あぁ、ツツジの花がら摘みの方が、どんなに心安らかか!」

しかし、これも仕事。「どっこらしょ!」と、年に似合わない言葉を発して立ち上がった。

「それで柳沢様はなんと?」

「それは、もう天下人ではないのですから、直接お聞きなさい」と、菊次郎の返事はそっけない。何か気に入らないことでもあるのだろうか?とお咲は訝しむ。

柳沢様の書斎へ。ここは、蔵書が多く、「この本で脅かして、相手を威圧するため」と、吉保公が笑っていた部屋だ。あの本棚が倒れたら、まず潰されそう、と常々思っている。

「さて、今日は、どんな難問でございましょう!」覚悟を決めた。全力で頑張ろう!

「お咲殿、まず一服」

柳沢様は茶を差し出してきた。お咲は、作法を問われるかと身構えたら、吉保公は優しい声で言った。

「何も構えなくてよい。そのまま、ぐいっと飲めばいいから」

お咲は、言われた通り「ぐいっ」と飲み干し、拳を握りしめて尋ねた。

「どんなご用ですか!」

吉保公は、楽しそうに笑いながら、話し始めた。

「実は、さる旗本のお屋敷で大変なことが起こった。家にいたほとんどの人が、吐き気、頭痛、腹痛で、まるで妖怪に憑かれたように苦しんでいるそうだ」

「医者も駆けつけたが、手の施しようがない。それで先程、菊次郎が頼まれて、飛んで行ったのだが……」

吉保公は、そこで一呼吸置いた。そして、楽しそうにニヤリと笑う。

「菊次郎は、『またお咲殿に迷惑をかける』と気を使っていた。それとも、『ますます、花嫁になる人が遠ざかってしまう』と心配しているのかな?ワハハ!」

何が面白いのか、吉保公の笑いが止まるのを待つお咲。菊次郎がそっけなかった理由は、そこにあったのかと胸をなでおろす。

そして、「それは、ただの食あたりではないのですか?」と尋ねる。

「いや、腐ったものは食べていないそうだ。出来立てのもの。魚も食べていない」

お咲は立ち上がった。「すみません!わたしを、そのお屋敷に案内してくれませんか?」

旗本のお屋敷に着いたお咲は、庭を一巡する。

その庭の一角、日当たりのいいところに、小さな畑があった。ニラが植わっているはずの場所に、水仙が美しく咲いているのを見て、お咲は「これだ!」と閃いた。

ニラと水仙は葉の形がよく似ている。お咲は、ニラと水仙の茎を一本ずつ引っこ抜き、台所へ急いだ。

台所には、心労でやつれた老婆が一人いた。

お咲は老婆にニラと水仙を渡し、「どちらか、匂いがしないか?」と尋ねる。老婆は首を傾げ、「どうだかね……」と答えるだけ。

「やっぱり!」お咲は確信した。老婆は、鼻が利かないのだ。

もう一度、ニラと水仙を渡し、「どちらがニラか?」と尋ねると、老婆は迷って「……わかりません」と答える。

つまり、老婆は匂いで判別できず、葉の形だけでニラだと思い込み、水仙の葉を料理に使ってしまったのだろう。その上、老婆はニラが嫌いで食べていないと答えた。

「おばあ様。もうお料理番は強制隠居してください!」お咲はそう言うと、急いで横になっている家族全員の元へ走った。

「皆さん!朗報ですよ!原因がわかりました!」

お咲の明るい声に、うめいていた人々が顔を上げる。

「食べたものは、水仙です!毒消しはありません!だから、自分で頑張るしかありません!」

家族は、毒消しがないと聞いて絶望するかと思いきや、「原因がわかった!」という安堵感からか、力を振り絞って立ち上がり始めた。

「吐けるなら、全て吐きなさい!水をたくさん飲んで、出すものは出す!」

お咲は、水を運び、背中をさすって、吐きたい人を手助けして回った。

原因がわかったことで、病は一段落。旗本の家族は、お咲に感謝の言葉を浴びせた。

そして、最後に

お咲は、台所の老婆に、改めて優しく言った。

「おばあ様。ニラの匂いは、命を守る大切な印ですよ。これからは、匂いが分かる人に、お料理をお願いしましょう」

老婆は、自分が鼻が悪いことにすら気づいていなかったが、家族の命を救ってくれたお咲に、深々と頭を下げた。

お咲は、「毒消しがないから自分で頑張るしかない!」という、植木職人らしい豪快な励ましが功を奏したことに満足した。

ニラと水仙。どちらも命を養うものと、命を奪うものが、そっくりな姿をしている。だが、「香り・匂い」という、ささやかな違いを知ることで、命は救われた。

「結局、植木も、人も、見かけだけじゃダメってことね!さあ、六義園に帰って、ツツジの匂いをもう一度嗅がないと!」

お咲は、ニラの匂いの大切さを胸に、軽やかな足取りで六義園へと帰って行った。吉保公は、この「お咲探偵の珍事件簿」に、心底満足し、「六義園にも、植木にも、嘘はつけぬ」と、深く頷いたのだった。

宝永六年(1709年)水無月、明け六つ(午前六時)。

梅雨の合間。空は青く、雲一つない。

梅吉は「今日の仕事は草取り、次に……」と、頭の中は職人モード全開。

一方、お咲は鼻歌交じり。聞いたことのない歌、多分、自作自演、即興ソングだ。

「あら、なんか聞こえるわ!おとっつぁん、梅吉親方、紫陽花の方から聞こえない?」

お屋敷のご門近くに咲き誇る紫陽花の方角を指さす。

「いや、なんにも……」梅吉は応じるが、自慢の遠目で目を凝らすと、

「あれ?何か見えるぞ!」

「おとっつぁん、でっかい籠みたい!」お咲は、もう走り出している。

大きな紫陽花に囲まれて、ぽつんと置かれた籠。籠だけではない。中には、すやすや眠る赤ん坊がいる。

お咲は目を丸くし、確信する。

「間違いない!これは人間の子供!犬でも猫でもない!」

梅吉はそれを見て、頭を抱える。「捨て子は行けねえって、綱吉公の時代は……」

お咲は親方の言葉など聞いていない。

「あら?お守り?」

赤ん坊の首にぶら下がる、小さな紫の袋を指差す。

「おとっつぁん、これ、富士山のお守りよ!」

梅吉は記憶をたどる。一昨年の富士山大噴火。火山灰が江戸まで降ってきた、あの恐ろしい出来事。

梅吉は両肩をすくめて、「噂では、麓の村が丸ごと無くなったってな。ああ、くわばらくわばら」と身震いする。

そんな梅吉の独り言を無視し、お咲は赤子を抱き上げる。

「どうしよう!これから仕事なのに!でも、見捨てるわけにはいかないわ!」

お咲は、一度家に帰ってお春に任せようと考える。こんな時こそ、お春の腕前が頼りになる!

ところが、梅吉は反対。「それより、いい考えがある!」

梅吉は籠を抱え、歩き出した。行き先はいつもの仕事場、六義園。

到着するなり、菊次郎を呼び出し、なにやらこそこそ。すぐに柳沢吉保公が登場する。

吉保公は、怪訝な顔で事情を聞くと、「そうか……」と、しばし沈黙。

「乳は、今、ちょうど町子に頼めばいい。二人目を産んだばかりで、乳はたっぷりあるはずだ」

「この札は富士山小御岳神社のお守り。恐らく、噴火で村を離散したんだろう」吉保公は、とても悲しげな表情を浮かべた。

「わしにできることは……」

「とりあえず、菊次郎。この赤ん坊の乳だけは町子に任せよう。その後のことは、もう少し、時間をかけて考えよう」

吉保公は素早い指示を出した。さすが、元天下人。脳はまだまだ現役だ。

お咲は感心しながら、菊次郎に一つの願いを出す。

「青山二郎殿に頼んで、お母ちゃん、お春さんをここに来てもらうよう、言伝を頼みたい。わけを言って、赤児の世話を頼みたいってね!」

お咲は笑みを浮かべ、確信に満ちて言う。

「お春さんなら、絶対に引き受けてくれるはず!だって、前例があるもの!」(お咲自身がそうだ)

当時、紫陽花は、花びらが四枚で縁起が悪い、と庶民から避けられていた。

「そんなの、紫陽花の責任じゃないわ!」お咲は、つい紫陽花の応援をしている自分に気づき、ハッとする。

「そうだ、名前は陽一郎(よういちろう)がいい。紫陽花の文字の真ん中、みんなの真ん中で輝く人!」

お咲は、赤児の名前をサッサと決め、菊次郎に伝えた。

一方、菊次郎は考えに浸っていた。

「紫陽花は、安産と縁結びの御利益がある……。この機会を逃したら、一生後悔する!」

菊次郎は、決心した。お咲に夫婦になって欲しいと頼もう!

第三章:お咲の家族愛

陽一郎を抱き上げたお春の顔は、一瞬で最高のおかめ顔になった。「まぁ!なんて可愛らしいお坊ちゃま!うちの子になりますか!」

梅吉はため息。「ほら、言わんこっちゃない。お春は、他所の赤子を抱くと、人格が別物に変わるんだ」

お春は、陽一郎の世話を完璧に引き受けた。柳沢様は、お春の母性と手際の良さに感心し、当面の間、お春は六義園の「子育て指南役」として下屋敷に詰めることになった。もちろん、お咲がそうだったように、陽一郎のことは家族同然として育てられる。

菊次郎の「求婚大作戦」は、ここから始まった。

作戦その一:邪魔なライバル排除。

菊次郎は、青山二郎見習い同心に将軍家の難解な公文書の整理を依頼し、二郎を忙殺。二郎は「お咲ちゃんの役に立つなら!」と目を輝かせ、菊次郎の意図に全く気づかない。

作戦その二:植木愛をアピール。

菊次郎は、お咲の作業場に毎日現れ、「ツツジの葉の裏にいる小さな虫」について、延々と語り続ける。お咲は「あら、菊次郎さまも、なかなかマニアックな部分があるのね」と感心するが、求愛には気づかない。

作戦その三:お春を味方につける。

ある夜、菊次郎は、湯上がりのお春に、真剣な面持ちで頭を下げた。

「お春殿。わたくしは、お咲殿に惚れております。どうか、嫁に迎える許しを!」

お春は、菊次郎をじろりと見た。「ふむ……給金は?お咲は植木探偵という大事な仕事がある。それを辞めさせませんね?あと、あのお花畑(六義園)は、ちゃんとお咲の仕事場になりますね?」

菊次郎は、給金も地位も、そしてお咲の仕事も全て保証すると約束。お春は満足し、「なら、お手伝いしましょう!」と、ニヤリ。

翌日。お春は、お咲を呼び止めた。

「お咲や。あんた、いつまで陽一郎(赤子)の世話だけをしてんだい!」

「え?世話だけ?」

「菊次郎さんが、あんたに惚れて、もう発狂寸前だよ!男の『告白』は、花が咲くタイミングと同じで、見逃したら次は来年だ!」

お春の母親の感は鋭い。

お咲は顔を真っ赤にした。そんなこと、微塵も気づいていなかった!

その時、菊次郎が、一本の紫陽花を抱えて、お咲の前に現れた。

「お咲殿……!どうか、わたくしと夫婦になっていただきたい!お咲殿の大胆な植木愛と、純粋な心が、わたくしの乾いた人生を潤してくれました。六義園で、永遠の縁を結びましょう!」

お咲は、紫陽花の青い花を見つめる。そして、ふと思いついた。

「もし、夫婦になったら、陽一郎を、私と梅吉親方とお春、そして、菊次郎さまと四人で育てるのですか?」

菊次郎は、感極まって頷く。「もちろんです!皆で、この子を大切に育てましょう!」

お咲は、にっこり笑った。その顔は、最高の「植木職人の笑顔」だった。

「わかったわ!お春さんと同じ家族になるなら、大歓迎よ!陽一郎の世話は、皆で協力しないと大変だもの!」

菊次郎は、「陽一郎を育てる共同体」に焦点が絞られた返事だったことに一瞬戸惑ったが、すぐに歓喜した。

柳沢様は、この一件を見て、「植木の縁は、政略結婚より確かなものだ」と、感極まって頷いた。

こうして、「陽一郎の里親問題」という名の難問は、お咲と菊次郎の夫婦という、愛とユーモアあふれる「大家族」を結びつける、六義園最大のハッピーエンドとなった。

宝永六年(1709年)文月、七月。

植木職人お咲の人生に、新たな季節が到来!

梅吉一家の大移動の朝。お静さんたち、近所の面々に見送られて、荷車二台が六義園の方角へ。荷台には、道具と布団、そして新婚ホヤホヤの菊次郎!

新居は、柳沢様の紹介で借りることになった、さる旗本の元下屋敷の古家。広々とした庭付き!

この古家、主にご隠居様が住んでいたというが、奥方の「庭の広さアレルギー」が爆発!「花の管理と維持を考えただけでゾッとする!」と、お上の命令より恐ろしい奥方の反対により、誰も欲しがらないお荷物物件になっていたのだ。

庭には、見事な牡丹、石楠花、花菖蒲が植えられている。旗本は「こんな素晴らしい庭を捨てるのか!」と泣き崩れたが、奥方の前では無力。

困り果てた旗本が柳沢様に泣きつくと、吉保公は「ちょうどいい!」と快諾。

かくして、梅吉、お春、お咲、そして、新しい家族の菊次郎と陽一郎。合わせて五人に膨らんだ梅吉一家は、この「豪華絢爛、管理が大変すぎる古家」を丸ごと引き受けることになった。

古家は、お咲とパワー主婦・お春の手にかかれば、すぐにピカピカ!床磨きや障子の張り替えで、まるで新築のよう。

雨漏りやガタついているところは、梅吉と菊次郎が担当。梅吉が古木の刈り込みを終えた頃には、庭も見事に蘇った。特に、新米父ちゃんの菊次郎は、陽一郎が怪我をしないように、庭のでこぼこを削り取り、廊下をピカピカに磨き上げた。その腕前は、同心見習いより、大工見習いのよう。

「みんなに引っ越しのお披露目をしないとね!そうそう、おみつさんにも、この幸せを知らせないと!」

慌ただしい最中でも、人への配慮を忘れないお咲に、菊次郎は心の中でそっと手を合わせた。「夫婦になって、本当に良かった」と、感謝の心を奥底に忍ばせた。

丈菊(ひまわり)と陽一郎、すくすく育つ

新しい家での梅吉一家の暮らしは、賑やかの一言に尽きる。

梅吉とお咲は、巨大な庭の管理に大忙し。この古家の庭は、六義園とはまた違う、繊細な花々が多い。

「おとっつぁん!この牡丹、ちょっと日光が当たりすぎじゃない?葉焼けしちゃうわ!」

「お咲!この石楠花は、酸性土壌が好きだ!梅吉秘伝の腐葉土をすぐに投入だ!」

二人が大声で議論しながら作業をする横で、新米夫の菊次郎は、陽一郎を抱いて「子守り」と「見張り役」を兼任。

「陽一郎や。このツツジは、お母さんとわしを結んでくれた、縁起物じゃ。大切にせいよ」と、ツツジの前で肩車をしていた。

お咲が、久留米に旅立ったおみつに送った引っ越しの知らせ。その返信が、はるばる江戸まで届いた。

文には、「秋元様と幸せに暮らしています」という丁寧な挨拶文。そして、添えられたのは、珍しいタネの包み。

「お咲さん、これ、オランダや中国から長崎に伝わった『丈菊(たけぎく・ひまわりの別名)』という花だそうです。久留米藩に戻った武士仲間から、分けてもらった、珍しいものどす」

「丈菊」!つまり、向日葵(ひまわり)のこと!

お咲の目が輝いた。太陽のような、大きくて元気な花。

「すごい!こんな珍しいタネ、もったいないわ!梅吉親方、これを陽一郎の庭に植えましょう!」

梅吉は目を細めた。この丈菊を、陽一郎の成長を祈る花にするぞ!」

一家総出で、丈菊のタネを庭の一番日当たりの良い場所に植えた。

翌年の夏。丈菊はぐんぐん育った。

太陽を追って首を回すその姿は、「陽一郎」という名にふさわしい。

陽一郎も、丈菊のように、すくすくと育っていた。菊次郎が磨き上げた床を、ハイハイで元気に動き回る。

ある日、お咲が陽一郎を抱いて庭に出ると、丈菊は陽一郎を見下ろすように、堂々と咲き誇っていた。

「陽一郎。丈菊、大きくなったわね」

丈菊は、梅吉秘伝の土と、菊次郎の愛情という水、そしてお咲とお春の明るい笑い声という太陽の元で、驚くほど大きく育ったのだ。

その時、菊次郎が陽一郎を抱き上げた。

「お咲殿。あの丈菊のように、陽一郎も真っ直ぐに育つでしょう。そして、この庭の牡丹のように、誇り高く。花菖蒲のように、清らかに」

梅吉が、庭の隅で笑う。「お咲。おめえの子育ては、植木職人の腕一本だ。心配はいらねえよ」

お春は、丈菊と陽一郎を見て、満足そうに頷いた。

新しい家、新しい家族。そして、遠い国から来た太陽の花。お咲の周りには、いつも命の喜びと、穏やかな愛が満ち溢れていた。

この新しい庭で、丈菊が見守るように、陽一郎と梅吉一家の幸せな日々は、穏やかに続いていくのだった。

正徳元年(1711年)、葉月、八月。

元号が宝永から正徳に変わった、ある猛暑日。まだ夕刻まで時間がある昼下がり、菊次郎が汗を背中まで滝のように流して帰宅した。

庭では、陽一郎がタライで行水中。お春が手伝っているが、その手つきは、陽一郎を巨大な蕪(かぶ)でも洗っているかのように豪快だ。

暑すぎるからと、早めに仕事を切り上げてきた梅吉とお咲を含め、菊次郎は一家全員を広間に集めた。

「みんなに話がある!」

全員が座るのを見計らい、菊次郎は威厳たっぷりに姿勢を正す。

「本日、役目が変わった!同心から与力に出世したぞ!」

パチパチパチ!一家は盛大な拍手。

「そして、与力となるにあたって、分家することにした!」

菊次郎は真面目だ。「分家には名字が必要だ。いつまでも『古賀』では……」と考えた結果、懐から折り畳んだ紙を取り出した。

『古家』

古賀と古家。似ているが、響きが違う。

「そこで!この名字の読み方について、みんなに頭を捻ってもらいたい!」

菊次郎の宣言に、一家は一斉に声を上げた。

お春が、勢いあまって叫ぶ。「ふるいえ!なんか、金運がありそうだね!」

梅吉は静かに、しかし断固として主張。「こいえ。小さくても、俺たちの家だからな!」

お咲はいつもの温和な声で言う。「ふるや。響きが優しくて、この古家にぴったりよ!」

これでは、まるで江戸の議会だ。バラバラで決まるわけがない。

「よし!」菊次郎は名案を閃いた。

「もう一人、跡継ぎがいる!」

陽一郎は、やっとヨチヨチ歩きを始めたばかり。もちろん字は読めない。だが、「参加することに意義がある!」

菊次郎は、お咲に頼み、書写に使っている美濃紙を短冊に切らせた。三枚に「ふるいえ」「こいえ」「ふるや」と書き、縁側近くの明るい場所に並べる。

「さあ、陽一郎!どれがいいか、運命の一打を選んでおくれ!」

陽一郎は一瞬キョトンとしたが、突然トコトコと三枚の用紙に向かって歩き出した。そして、右手を上げて、右端の紙の上をバシンと叩いた!

「ほぉー!」菊次郎は息を吐いた。

陽一郎が選んだのは、なんと、お咲が提案した「ふるや」と書かれた紙!

お咲は、思わず噴き出して笑った。陽一郎が選んだのではない。その短冊の上をヨタヨタ歩いていたデンデン虫(カタツムリ)を捕まえようとしたのだ。だが、のんびり歩いていたはずのカタツムリは、とうに障子の向こう側に移動していた。

「決まりだ!」

菊次郎は、威厳を持って宣言した。

「古家(ふるや)菊次郎、古家梅吉、古家お春、古家お咲、そして、古家陽一郎!これからは、この名前で、家族のため、世の中のために生きるぞ!」

菊次郎は新たな決意を胸に、みんなの顔を見渡した。一家は、デンデン虫に感謝しつつ、笑ってこの新しい名字を受け入れた。

待望の娘・さつき誕生!

翌年、正徳二年(1712年)皐月、五月。

古家一家に、喜ばしい出来事があった。お咲が、菊次郎との間に、可愛い女の子を産んだのだ!

五月の誕生。「ツツジ」にちなんだ名を付けたいお咲に対し、梅吉が泣きつく。

「頼む、お咲!『ツツジ』じゃ、なんかゴツい!五月生まれなんだ。『さつきちゃん』のほうが、絶対可愛い!な!」

娘の願いは叶えてきた梅吉だが、孫の名前だけは譲れない。

お咲は、「お咲」と「さつき」。なんだか音が似ていて、響きが愛らしい。梅吉の切実な願いに負け、あっさり折れた。

「わかったわ!『さつき』にするわね!」

だが、その年は、五月というのに、異常な暑さが続き、雨が全く降らない。

農作物だけでなく、六義園や古家の庭の植木にとっても、非常事態。特に、水が命のツツジや花菖蒲が悲鳴を上げている。

そこで、江戸中の人々の願いを背負い、雨乞いで有名な伊勢原の大山(おおやま)詣りが企画された。中心は、知識人であり大山詣の篤信家でもある伊藤伊兵衛だ。

「雨を呼ぶには、健脚自慢の男衆が必要だ!」

梅吉は大張り切り。なんといっても、土を求めて日本中を歩き回った「旅の植木職人」だ。伊勢原の山など、庭の草取りに等しい。

「おっしゃ!梅吉親方、雨を呼んできやす!」

そんな大張り切りの梅吉に、お咲はさつきを抱きながら、そっと願いごとをした。

「おとっつぁん、せっかく行くのだから、一つお願い。山頂近くに自生している、ヤマツツジの幹を少し。そして、あの優しい色のミツバツツジの枝をお土産に欲しいの。それを六義園に植生したいの。お願い。他は何もいらないから!」

梅吉は、娘の植木への情熱に目を細めた。そして、梅吉は、山頂の鳥居近くの美しいミツバツツジの枝を少しだけ頂いてきた。

大山詣りから戻った梅吉は、雨と共に、約束のヤマツツジとミツバツツジの枝をお咲に渡した。

「雲も一緒に持って来た」

と楊一郎に竹筒を渡す。

「水しか入ってないよ」

陽一郎が不思議そうに梅吉に問う。

「雲は山から里に持ってくると水になるんだよ」

梅吉の答えに納得しない楊一郎は、竹筒をずっと覗いていた。そのうち、雲にもどるんじゃないかと。

お咲は早速、その枝を、挿し木にする。

「さつきは、小さな芽から、大きな花を咲かせるツツジのように育つんだから!」

お咲の熱意と、梅吉秘伝の土が合わさり、ミツバツツジは、驚くほどの成功率で根を出した。

そのミツバツツジの新しい苗木は、六義園だけでなく、植木市でも「大山詣りのご利益ツツジ」として大評判になった。

そして、お咲と菊次郎の娘「さつき」は、その愛らしいツツジの花のように、一家の愛に包まれて、すくすくと育っていくのだった。

正徳二年(1712年)神無月、十月。

古家菊次郎は、久方ぶりに柳沢様からのお呼び出しを受けた。与力になってからの菊次郎は、書類仕事の山で、ご機嫌伺いどころではない日々。

「忙しいのはいいことだ」隠居後の柳沢様は、以前の権力者ではなく、実に温厚な庭園愛好家だ。

「忙しい古家菊次郎殿には大変申し訳ないのだが……」吉保公は、一瞬、両目を閉じる。

菊次郎は緊張した。よほど大切な御用向きに違いない!

「いや、名前を思い出さなくてな」吉保公は笑いながら続けた。「実は、町子から頼まれたのだ。生まれたばかりのお子がいるお咲殿に申し訳ないのだが」

また言葉を区切る。菊次郎は、次の厳かな命令を待った。

「秋の七草をとって来てくれまいか。萩、尾花(ススキ)、葛(クズ)、撫子(ナデシコ)、女郎花(オミナエシ)、藤袴(フジバカマ)、桔梗(キキョウ)」

「ふぅ。やっと全部思い出したぞ」吉保公は、安堵の息を漏らす。

「あの山上憶良の万葉集の歌にある七草を詠んでみたいと、町子がせがむのだ。実物を見て詠みたいともうすものでな」

柳沢様は、「詩作のため」という、実に優雅な願いを菊次郎に伝えた。陽一郎に乳を分けてくれた町子様の願いだ。断る理由はない。

「御意!」

菊次郎は、七草の名前を全部記憶できたかどうか定かではないが、二文字のキッパリとした返事で、座を辞した。

さて、困った。これからどうしよう?

「お咲は、この面倒な『文芸的依頼』をどう対応してくれるだろうか?」

与力になってから、書類仕事が多くて歩かなくなったせいか、腹に肉がついてきた菊次郎は、「秋の七草を歩いて集める」という労力と、「お咲への説得」という精神的労力に、早くも頭を抱える。「陽一郎を相手に『ヤットウ(木刀の素振り)』でも始めるか……」

そんなことを考えながら帰宅すると、まだ生まれて間もないのに、菊次郎の顔を見てニコッとするさつきと、その母、お咲が出迎えてくれた。

着替えをして茶を飲み、さつきの顔を見ながら、菊次郎は恐る恐る頭を下げた。

「あのな、お咲。柳沢様の願いで、町子様のために、秋の七草を集めて欲しいんだ……」

「何をいうの!そんな願い、お易い御用よ!」

お咲は、「御意」より長い、心のこもった快諾をした。

「お母ちゃんに頼んで、さつきを見てもらっている間に採ってくる。いつまでに?」

お咲の行動は、いつも速い。「今すぐでしょ!」が口癖。いうや否や、さつきを菊次郎に渡すと、作業服に着替え始めた。

「それでは、行ってまいります!」菊次郎に丁寧な挨拶をして、その後がイケない。ペロッと舌を出して、「では、行ってきます!」と、駆け出そうとする。

「待った!秋の七草、全部わかっているのか?」

菊次郎の呼びかけに、後ろも振り返らず、快活な声が響く。

「アタボーよ!あたしは植木職人お咲さんだよ!花の名前を忘れるわけがないでしょうが!」

まるで純粋の江戸っ子のような返事をして、お咲は飛び出していった。

菊次郎は、さつきを抱きながら、心底感心した。「お咲はすごい!だから、好きなんだ!」と、自分に念を押した。

町子様の和歌とお公家様の衝撃

お咲は、半日で、完璧な七草を集めてきた。

泥がつかないよう、丁寧に根を洗い、「この花はこんな場所で育つ」という説明書きを添えて、見事に生けられた七草。「七草の野趣あふれる美しさ」が、そのまま吉保公の下屋敷に運ばれた。

菊次郎から七草を受け取った柳沢吉保公は、その野暮ったくない、洗練された生け方に感心した。そして、この七草を、町子姫に届けた。

町子様は、七草の生きた姿に感動した。

「ああ、なんて瑞々しい!吉保様、これを見て、わたくしの和歌の心が目覚めました!」

町子様は、この七草を見て「植木職人の魂」と「万葉集の世界」を結びつけた、素晴らしい和歌を詠んだ。その歌は、京都の公家たち(和歌の世界の権威)にまで送られることになった。

数週間後。柳沢様は、京の公家たちからの返書を読みながら、大笑いしていた。

「わはははは!公家どもが、仰天しておるぞ!」

菊次郎が首を傾げる。「なぜ、お公家様が驚いているのでございましょう?」

吉保公は、笑いすぎて涙を拭いながら説明した。

「町子の歌は、『露に濡れし、野辺の力』を詠んでいる。公家どもは、『この歌は、都の庭の優雅な七草を見て詠まれたものではない!』と見破ったのだ」

京の七草は、手入れが行き届き、上品すぎる。町子様の歌は、風に揺れ、土の匂いがする、野性味あふれる七草の世界を見事に表現していた。

「そして、公家どもは、その瑞々しい七草の『実物』を欲しがった!『江戸の柳沢が、いかなる秘術で、かくも見事な七草を都に送れるのか?』と、大騒ぎだ!」

吉保公は、菊次郎に、「植木職人お咲の腕前」が、「京の文芸界」を驚かせたと教えた。

「京の公家どもは、花を愛でることは知っていても、花を育てる『職人の汗』は知らぬ!」

吉保公は、満面の笑みで宣言した。

「菊次郎!これから、『古家お咲特製・野趣あふれる七草』は、京の公家への贈り物だ!お咲殿には、日本の文芸を支える、大切な役目ができたぞ!」

菊次郎は、誇らしかった。自分の妻、お咲の「植木職人の心意気」が、将軍家を動かした柳沢様を通じて、日本の雅な文化にまで影響を与えたのだ。

「お咲はすごい!本当にすごい!」

菊次郎は、急いで家に帰り、お咲にこの愉快な大事件を伝えなければならない。さつきを抱き上げ、「陽一郎(兄)とさつき(妹)」の成長を見守る丈菊(向日葵)の下で、菊次郎は、幸せな余韻に浸るのだった。

正徳三年(1713年)、如月(きさらぎ)、二月。

「突然だが、湯島天神に行くぞ!」

植木職人の手が少し休まるこの季節、梅吉は急に思い立った。学問の神様とやらに、陽一郎が柳沢様のような博識な人になりますように、と願いを込めて、お守りをゲットしてこようという魂胆だ。

この提案に、なんと婿殿・菊次郎まで「行く!」と手を挙げた。陽一郎だけでなく、さつきと自分の分まで欲しいと欲張っている。

「仕方ねぇ、与力様を連れて行くか」

梅吉は、現場では鬼のように強い婿殿が、道に弱いことに呆れていた。右か左かを迷い、「看板が変わって」「火事で道が変わっちまった」と言い訳する。梅吉は、太陽さえあれば東西南北がわかる職人の勘で、決して迷わない。

ところがお咲ときたら……。

お咲の歩き方は、思い出すと笑ってしまう。キョロキョロと草花に気を取られ、どこを歩いているか覚えていないはず。なのに、一度も道を間違えたことがない!「あそこに何が咲いていた」「この曲がり角にどんな草が生えていた」という植物の記憶だけで、ちゃんと家に帰れるのだ。

「やっぱり、植木の神様が背中に潜んでいるのかもしれねぇな」

そんなことを考えながら歩いていると、湯島天神に到着。見事な白梅が咲き誇り、その香りだけでも来た甲斐があった。菊次郎も、権威ある学問の梅に見惚れている。

「おい、スリに気をつけな」

梅吉は言ってから、「与力様に言う言葉ではない」と反省。しかし菊次郎は、そんな言葉は聞こえないらしく、完全に花見客と化している。

人混みの流れに乗っていくと、お札売り場へ。

「東風吹かば 乞いおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」

「菅原道真公は、実にロマンチックな学問の神様だ」と、菊次郎は感嘆の声を上げる。梅が寒さに耐え、一番先に咲き、梅干しになってまで人間に尽くす。その梅の心意気に、菊次郎は自分を重ねていた。

そんなことを考えながらぼんやり歩いている時に、スリにサイフを盗られてしまう。

そのサイフの中には、お咲がさつきを描いた似顔絵(『本草綱目』の図案のように精密だ)が二枚入っていた。お札を買って、すっからかんの空ザイフ。盗まれたのは、一枚の似顔絵だけだった。

盗まれたことにしばらく気づかず歩いてしまった与力の情けなさに、菊次郎は腹が立った。

そこに、しょんぼりする菊次郎を見て、梅吉が近づいてくる。「何事?」

訝しげに尋ねる梅吉の前に、一人の女が近づいて来た。

「お兄さん、これ落としましたよ」

親切な女だが、どこか蓮っ葉(はすっぱ)。着物も少しだらしない。

菊次郎は慌ててサイフを受け取り、中身を確認。お咲が描いたさつきの似顔絵が一枚入っている。一枚しか入っていない。

「かたじけない!」

女は、菊次郎の手元を見た。広げられた似顔絵をじっと見つめている。

「お兄さん、それ、似顔絵の赤子はお前さんの子かい?」

不躾な質問だとは思ったが、サイフを拾ってくれた恩人だ。「そうだ、わしの娘だ」それだけを言い残し、去ろうとする。

すると、女の目から、涙がこぼれた。

「すまないね。おらとなんか、しゃべりたくなかったっぺ」

近くで見ていた梅吉は、女を鋭く見つめた。

「おまえ、もしかして、常陸国?……鬼怒川の近くにいたことがないか、赤子を抱えて」

女は、驚愕の眼差しで梅吉を見た。

「あれれ……」

梅吉は蕎麦屋に二人を誘った。女は相当、腹を空かせていたようだ。あっという間に平らげた。

女は、お里と名乗った。家を出てから、ずっと歩き続けてきた。江戸に着いて、「やれやれ」とほっとしたとたん、財布がない。落としたんじゃないかと下を見ながら、ウロウロしていたら、立派なサイフが落ちていた。中身は見ていないと、とつとつと語った。

外から見たら立派だが、中身は空っぽ。似顔絵が一枚消えていた。菊次郎はつい笑ってしまう。

「おまえさん、さっき、赤子の似顔絵を見て、涙を流されていた。何かあったのかい」

「ついね。昔のことを思い出してしまって……。若い私が子捨てという悪行をしようとした時に、助けてくれた人を思い出してね」

「それって、鬼怒川の近くかい?」梅吉が聞き返す。

女は、首を振った。「わかんねぇ。夢中だったから」

梅吉はそこで話を辞めた。これ以上関わると、恐ろしい秘密が暴かれそうに思えた。

「これでいい、関わらないほうがいい」

墓場まで持っていくと決めた秘密は、絶対守る。「お咲、菊次郎、陽一郎、そして、さつきの幸せは、俺が守る!」

梅吉は、白梅も美しかったが、我が家のうっすら赤い梅の花のほうがずっと綺麗だと思い、梅の木がますます好きになった。梅干しにもなるしな。

女と別れた後、梅吉は菊次郎に硬く口止めした。「あの女のことは、一生、誰にも話すな。特に、お咲には」

菊次郎は、梅吉の切実な想いを感じ取り、固く頷いた。梅吉の秘密、それはお咲の命の根っこに関わることだと直感したのだ。

翌日。湯島天神での「スリ事件」が、思わぬ奇跡を呼ぶ。

盗みを働いたスリの一味の頭が、菊次郎のサイフを漁った際、さつきの似顔絵を見つけた。一枚は持ち主に残すとして、もう一枚、あまりに精緻で、命が吹き込まれたような赤子の絵は、「絵師に大金を積ませて、買い取らせよう」と閃いたのだ。

似顔絵は、闇のルートで、江戸で最も高名な絵師・狩野派の重鎮の元へと持ち込まれた。

絵師は、その図案の「筆致(ひっち)」と、「命の写実性」に驚愕する。特に、植物の図案から学んだであろう精密さは、当時の絵師の常識を超えていた。

「これは、ただの似顔絵ではない!本草綱目(ほんぞうこうもく)に通じた者が描いた、生きた魂の写生だ!この絵を描いた者を捜し出せ!」

絵師の依頼を受けた下っ端が、「似顔絵の赤子」の情報を求めて、再び湯島天神をうろつく。そこで、「サイフを落とした与力」として有名な菊次郎に再会。

事の次第を聞いた菊次郎は、絵師の求めに応じて、お咲を連れて行くことに。

「お咲、あんたの絵が、江戸一の絵師の目にとまったぞ!」

「えーっ!?私、絵の勉強なんてしたことないわよ!」

絵師は、目の前のお咲を見て、二度驚いた。一つは、「こんな若く、可憐な娘が描いたのか」。もう一つは、お咲の口から出る「絵の具や筆」ではなく、「花の根や葉の描き方」についての、職人ならではの、熱い考察だった。

絵師は、お咲に大金を渡そうとしたが、お咲は「お金は結構です。それよりも、珍しい花の図案の写しを、少し分けていただけませんか?」と、植木職人らしい対価を求めた。

しかし、絵師は、お咲の才能を埋もれさせたくない。

「お咲殿。わしは、お前の絵を、将軍家御用達の『絵図師見習い』として推薦したい!お前の『命を描く力』は、花の絵図を通して、天下太平の世に貢献できる!」

植木職人お咲が、「花絵図師(はなえずし)」として、将軍家のお抱え芸術家になるという、夢のような話。

梅吉は、驚きと喜びで、涙が止まらない。

「お咲!おめえは、鬼子母神様から授かった、奇跡の子だ!」

梅吉は、あの時、鬼怒川で出会った女と、湯島天神で再会した女が、別の人物であることを願った。お咲は、天が与えた奇跡なのだ。

さつきの似顔絵が、空っぽのサイフに入っていたという偶然が、お咲の芸術の才能を開花させ、一家に最高の栄誉をもたらした。

梅吉の秘密は、梅の木の根元に深く守られたまま。梅吉一家は、「植木職人」と「将軍家御用絵図師」という二つの顔を持ちながら、陽一郎とさつきの明るい未来を築いていくのだった。

湯島天神の梅は、梅吉一家の奇跡を、今年もそっと見守っている。

正徳三年(1713年)、水無月、六月。

梅雨に入り、湿気の多い日。お咲が、庭に咲くタチアオイの花を、美濃紙に写しとっていると、五歳になったばかりの陽一郎が、ヨチヨチと近づいてきた。

「おかあちゃん、これ、こけこっこの花?」

陽一郎の質問に、お咲は思わず筆を止める。確かに、タチアオイの八重咲きの花は、ニワトリのトサカにそっくりだ。五歳の観察力に、お咲は感心した。

夜、みんなが広間に集まった時、お咲がその話をした。

菊次郎は、得意げに言った。

「さすが、わが息子!『栴檀は双葉より芳し』!お咲や梅吉おじいちゃんの血を引いているからな!」

「せんだんってなぁに?」陽一郎が首を傾げる。

「せんだんは、小さい時からいい匂いがする香木のことさ。陽一郎みたいに、小さい時からいい子だということさ!」

梅吉は、やや困った顔をした。

「菊次郎さんや、栴檀(せんだん)は、ちっともいい匂いはしないよ。それ、白檀(びゃくだん)の間違いじゃないのかい?」

あちこちの山や里で木を見てきた梅吉の職人としての質問は、鋭い。

「で、でも、中国のことわざだから!」菊次郎は必死に言い訳する。

梅吉は、陽一郎をしっかり見て言った。

「陽一郎。物事は、自分の目、耳、鼻、口、そして、肌で感じることが大切なんじゃ。『五感』っていうんだが。時には、お咲お母ちゃんみたいに、第六感を持っている人もいるがな!」