「夏が来れば思い出す はるかな尾瀬 遠い空」名曲「夏の思い出」は、1949年にラジオ番組で放送された。その後「尾瀬ってどこ?」「水芭蕉ってなに?」の尾瀬ブームが始まった。

尾瀬は日本列島のほぼ中央に位置し、福島県・栃木県・群馬県・新潟県の4県にまたがり、東京ドーム約8,000個分の広さ。

尾瀬ヶ原の標高が1,400m。尾瀬沼が標高1,660m。

周囲には燧ヶ岳(ひうちがたけ)、至仏山(しぶつさん)、会津駒ヶ岳、田代山、平ヶ岳など、さまざまな山があり、そこから流れる水が水芭蕉を生育している。

尾瀬の魅力は湿原の美しさ、高山植物、湖沼などの自然環境、そして学術的価値の高さが挙げられる。

そんな魅力あふれる尾瀬にカメラを担いで登る途中で、若い女の子たちが苦しそうな呼吸で話しているのを耳にした。

「テレビでは広々とした湿地帯を人々が歩いているだけ、しかも平坦な木道を。ちがうじゃん」

尾瀬ヶ原が1,400mの標高とはテレビでは放映していない。平坦な湿地帯を、のんびり歩く姿だけを映像で見ただけの彼女たちはとにかく軽装。認知度が上がったのはいいけど、大切な自然を守る意識がどこまであるのか心配になった。

まあ、それはともかく、重いカメラを持ってきた目的は山々と湿原の風景、そして水芭蕉を撮影するぞと意識を集中させた。

可憐な水芭蕉には誰もが魅了される

水芭蕉の咲く尾瀬を撮影

山や水芭蕉を撮る3つのコツ

Mr.Soutanの写真術:山や水芭蕉を撮る3つのコツ

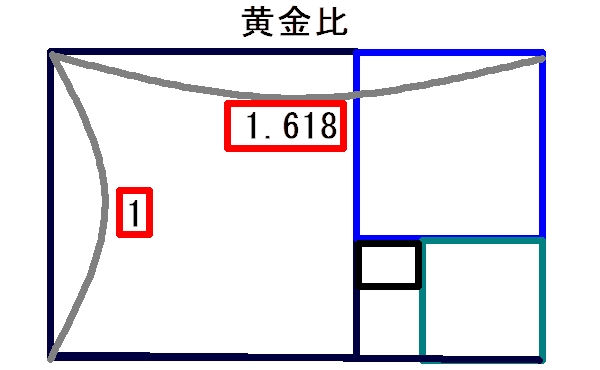

①風景写真では地平線の位置が大切

②白い花を撮る時はホワイトバランス調整

③水芭蕉を下から撮るので下半身を鍛える

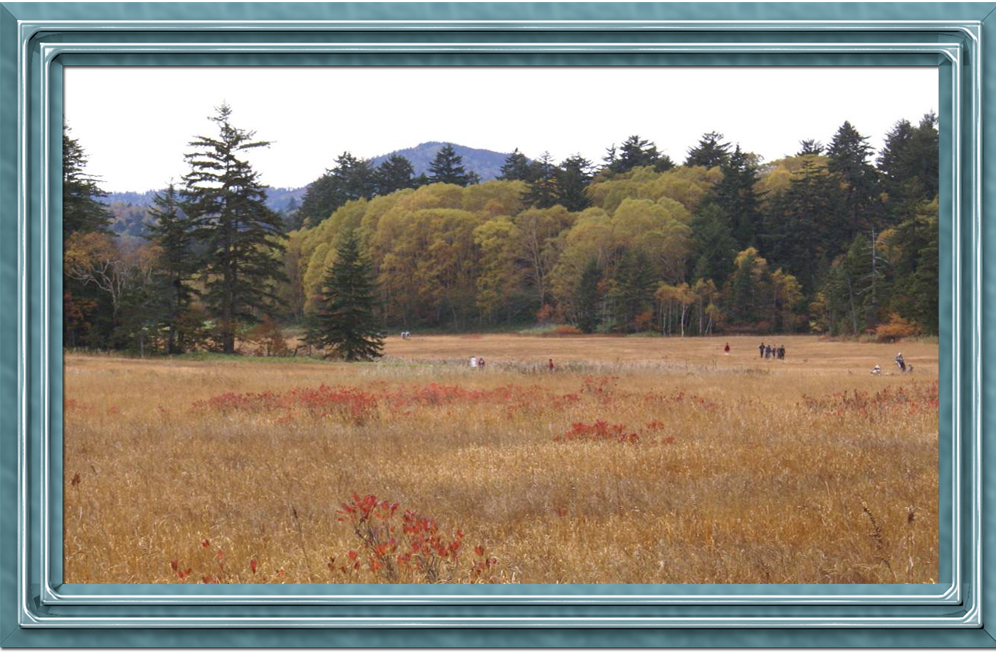

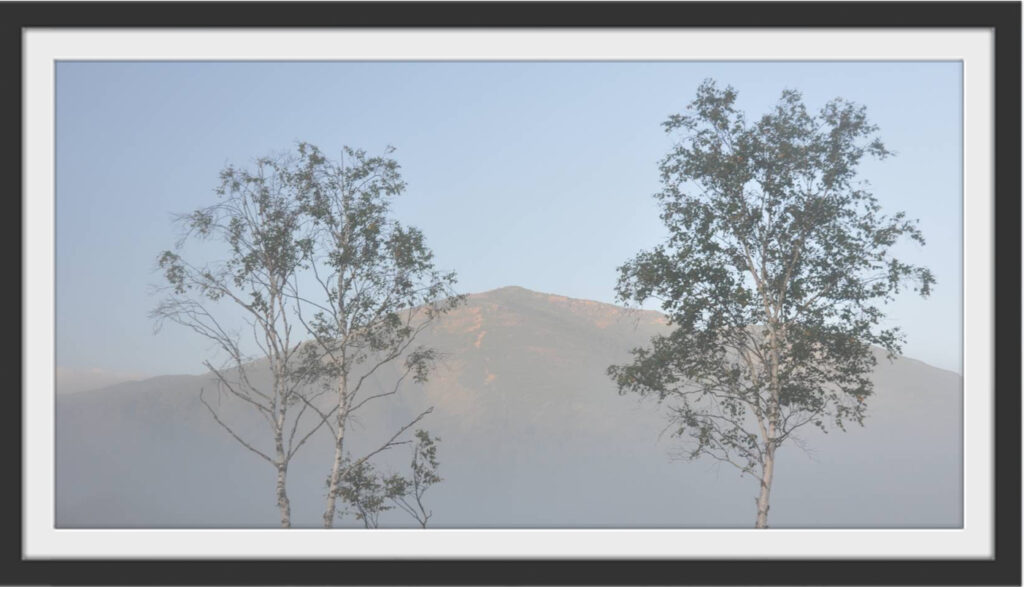

尾瀬の山々

至仏山と燧ケ岳

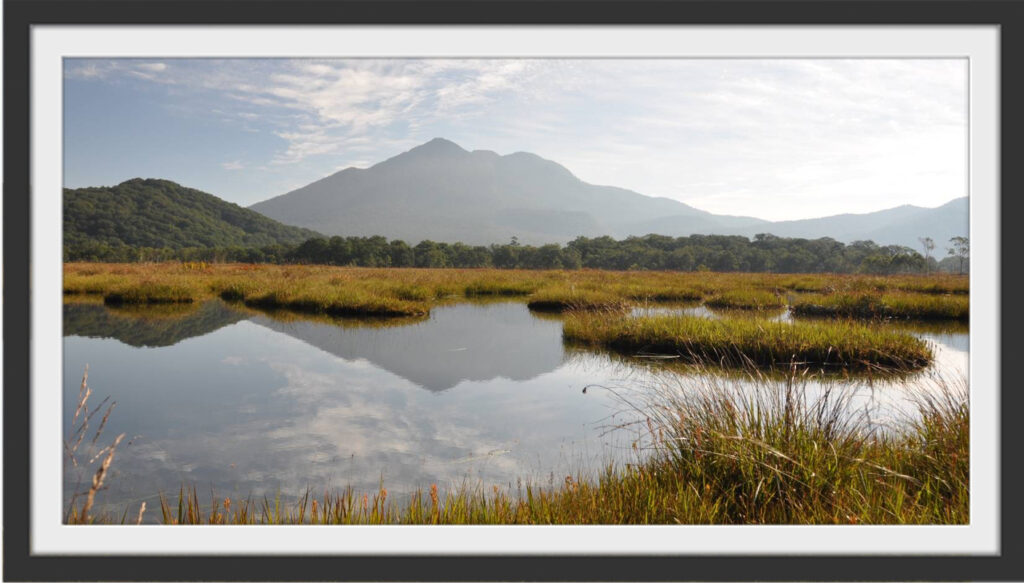

至仏山(しぶつさん)

①風景写真では地平線の位置が大切

雪化粧がまだ残る標高2,228m 至仏山(花の宝庫)

地平線をどこにとるかは構図の基本。山が主役なら地平線を三分割の一番下の部分にして撮る。

至仏山から海底の古生物「ウミユリ」の化石が発掘された。 山の鼻ビジターセンターにウミユリの化石が展示してある。興味のある方はぜひ立ち寄って、ご覧ください。

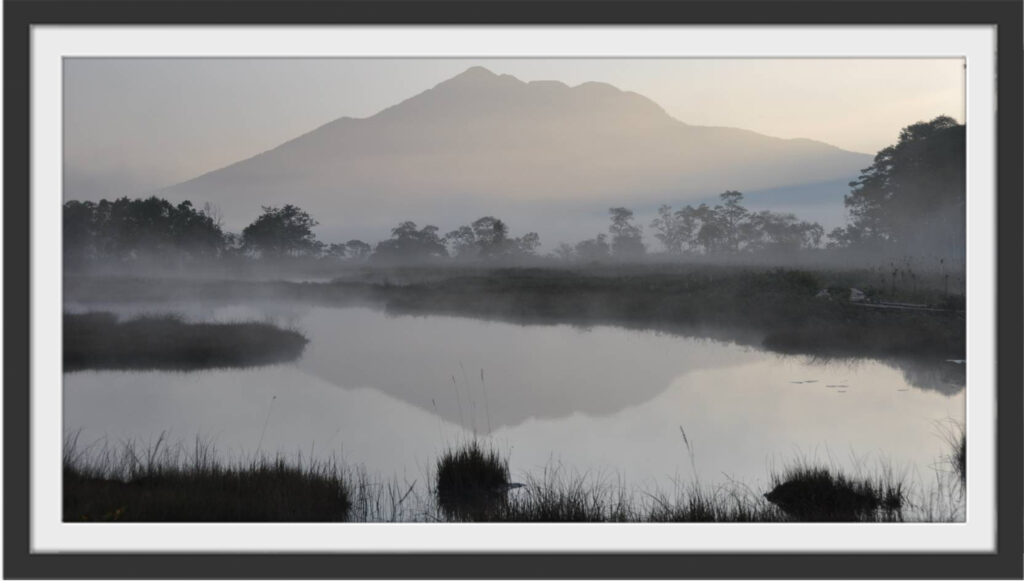

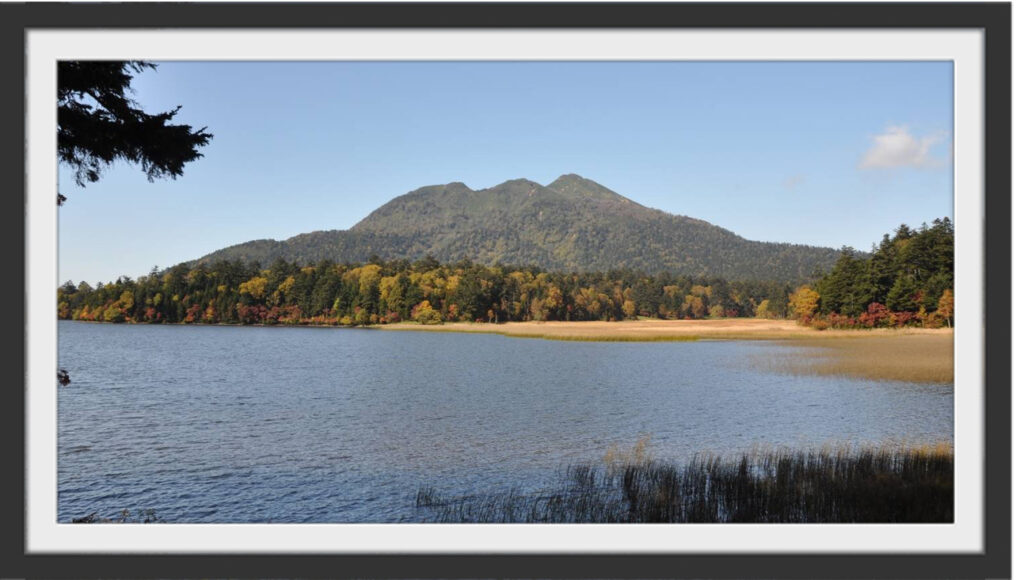

燧ケ岳(ひうちがたけ)

尾瀬ヶ原と尾瀬沼の産みの母?

燧ヶ岳(ひうちがたけ)標高2,356m

福島県の最高峰。数万年前に燧ケ岳の噴火により只見川や沼尻川がせき止められて、尾瀬ヶ原と尾瀬沼が誕生した。

そびえ立つ燧ケ岳

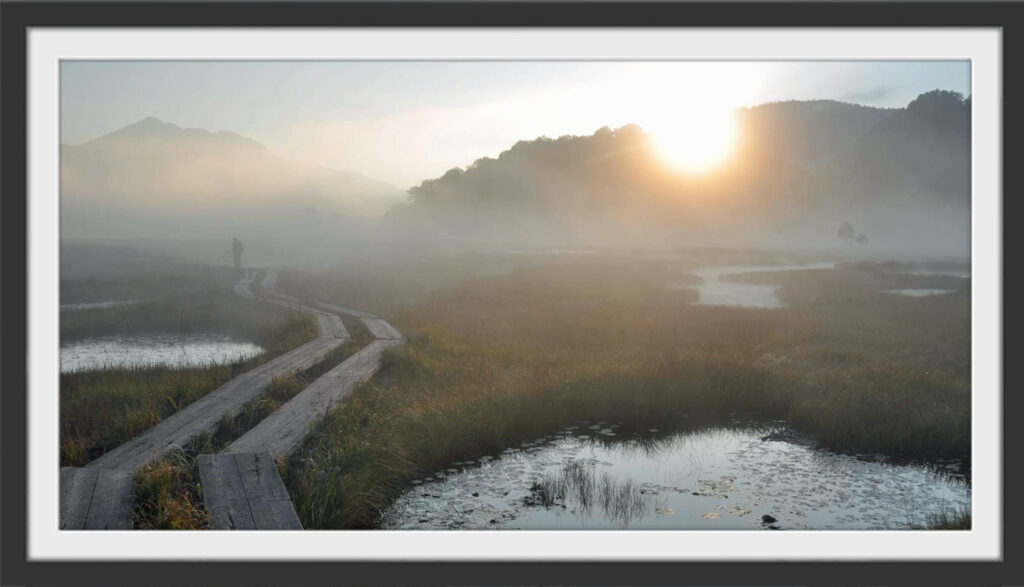

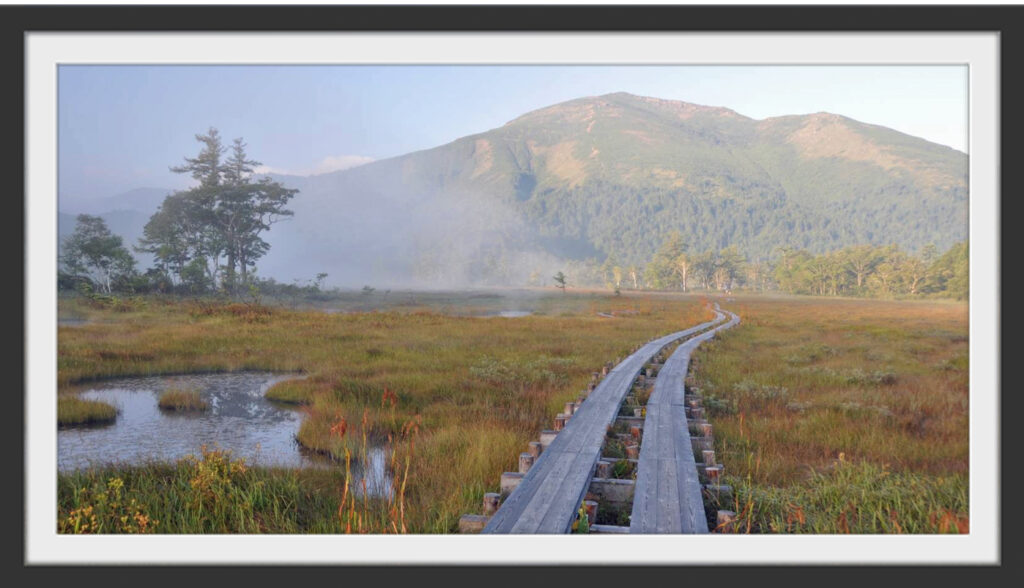

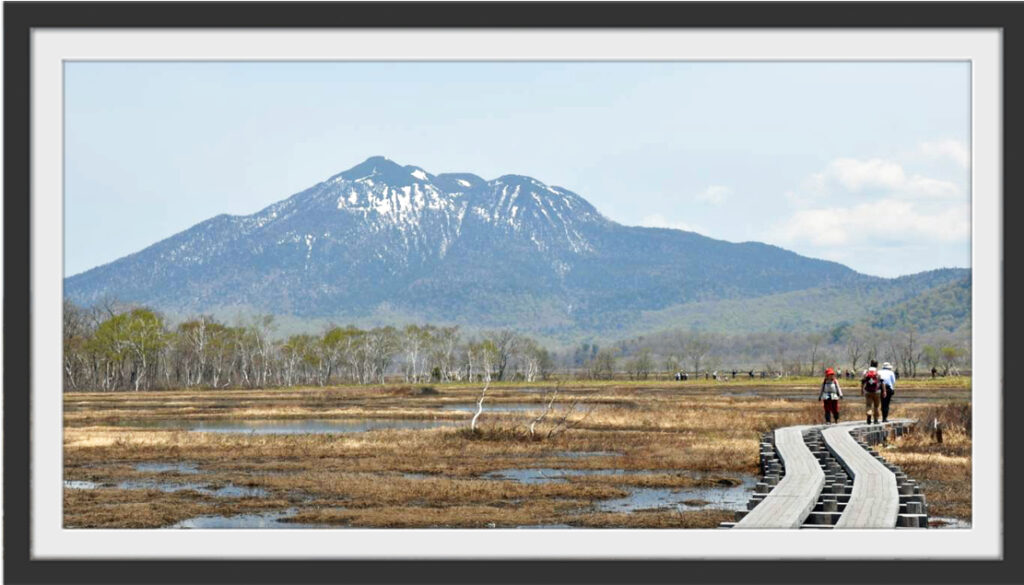

なぜ木道がある?

木道は、ぬかるんだ湿原を歩きやすくするために設置された。また、湿原を保護するためにも木道が整備されている。

水芭蕉の群生と燧ケ岳

左側に木道、右側に水芭蕉、その先に白樺や雑木林。遠方に燧ケ岳。風景の中で大切な遠近感を表現するには木道が重要な役目を持っている。奥に行くにつれて細くなる木道。それが山へと向かっている。この構図を得た瞬間、重いカメラが急に軽くなった。

水芭蕉の思い出

水芭蕉の英名は?

こんなに日本では愛され親しまれている水芭蕉。英語に訳すると「white skunk cabbage」(白いスカンクのキャベツ)

水芭蕉が白いスカンクとは何ごと?

アメリカで見た時の水芭蕉は黄色だった。しかも強烈な悪臭。クロユリを思い出して、慌てて鼻を遠ざけた。でも、日本の水芭蕉はほんのり甘い香りがする。世界に水芭蕉はこの二種類といわれても、納得できない自分がいた。確かに形は似ているが。

ちなみに水芭蕉の花言葉は葉に包まれて咲く姿にどこか懐かしさと美しさを感じることから「変わらぬ美しさ」。これは同感。

写真で水芭蕉をご案内

主役が水芭蕉。構図の80%を使う。

水芭蕉が群生で咲く理由?

水芭蕉は種を水の流れで運ぶので、川沿いに沿って芽を出す。だから、清流の流れる尾瀬は最適な環境。

子孫繫栄は尾瀬の清流のおかげです。

ヒグマの大好物は水芭蕉の根っこ

ヒグマは冬眠する前に水芭蕉の根っこを食べて毒素を排出してから、クマザサを食べ、体内を浄化させてから冬眠。目が覚めると美しい花を咲かせる水芭蕉を愛でる。

「秋になったら、食べてやるぞ! 美味しくなれ!」

ヒグマが思っているかどうかは知らないが。

水芭蕉の魅力

清流が水芭蕉を育てる

「おぜ」とは「尾瀬」あるいは「生瀬」。「浅い水湖中に草木の生えた状態」つまり湿原の意味。

この湿原は6000~7000年もの長い年月をかけて作られた。尾瀬は東西6㎞・南北2㎞、東京ドーム約8,000個分の広さ。

特にこの湿原は、燧ヶ岳(ひうちがたけ)、至仏山(しぶつさん)、会津駒ヶ岳、田代山、平ヶ岳など、さまざまな山で囲まれている水流のど真ん中。それらを源流とする高層湿原。

その清き流れが水芭蕉を育てている。

川の流れに沿って水芭蕉が咲いている。

ワクワクしながら、水芭蕉に近づく

木道から降りてはいけない。残念だが、水芭蕉を守るため。

白い大きな花びらのような部分は、植物学的には花弁ではなく、葉が変形した苞(ほう)。(ホーニャン!)

②白い花を撮る時はホワイトバランス調整

カメラ、特に一眼レフカメラにはホワイトバランス機能がついている。状況に応じて設定することができる。天気が晴れ、曇り、雨、そして朝か夕方かなども光を調整できる。夕焼けなどもその機能を使うことで、美しい色を再現できる。

でも、面倒だったらオートに設定すればいい。

今のスマホは頭がいい。全てをスマホに任せれば光もピントもOK。しかもスマホは軽い。

白い苞と黄色い花。陰影が深みを表現し、光が躍動感を演出。

並んで咲くのは家族だから

水芭蕉の白い部分が苞(仏炎苞)。水芭蕉の花は黄色い棒状の部分。その中におしべとめしべがある。そこから生まれる種が並んで流れて、自分の居場所に落ち着く。新しい家族として。

白い苞はまるで横浜にある帆船日本丸を思い出す。

主役は真ん中の水芭蕉。白を美しく撮るには陰影も必要。

「花びらは?」「ごめん、私は苞なの」

花は中心の黄色い円柱状の肉穂花序にあり、花びらの「びら」が肉眼では見えない。花びらは美しいという思い込みから、つい苞に心が奪われてしまう。

「花びらは?」

「ごめん、私は苞なの」

水芭蕉の会話が聞こえてきませんか?

水芭蕉の黄色い部分、花びら4枚、めしべ1本、おしべが4本。

③水芭蕉を下から撮るので下半身を鍛える

尾瀬の水芭蕉は背が低く、木道の下で咲いていることが多いので、カメラを地面近くに持っていく必要がある。しかも、標高1,660mの尾瀬ヶ原まで歩いて行ける下半身を鍛えて、体の準備をしておく必要がある。

ハートフルな水芭蕉。「美しい思い出」「変わらぬ愛」

そんな花言葉にぜひ添えて欲しい一枚です。

自然を守る意義

尾瀬は誰が管理している?

東電HD。尾瀬国立公園は群馬県片品村、福島県檜枝岐村、新潟県魚沼市にまたがり、東電HDは全体の4割に当たる約1万6千ヘクタールを所有、管理している。

2,356mの燧ケ岳。山頂にオコジョに会うために登ったのだが、風が強く、オコジョを見つけることはできず、早々に退散。

尾瀬を守る人々

尾瀬国立公園

尾瀬を守った長蔵小屋の平野長蔵氏

2007年8月の尾瀬国立公園に指定されてから人間による破壊は激減した。しかし、近年、ニホンジカによる湿原や林内の食害や踏み荒らしも問題となっている。

湿原の美しさや、高山植物、湖沼などの自然環境は一度破壊してしまったら、元には戻らない。守るにはどうしたらいいか?

尾瀬に行く度に考えさせられる。

尾瀬ヶ原ダム計画を永住覚悟で守り続けた長蔵小屋の平野長蔵氏のように命を懸けて守った人を尊敬してやまない。

尾瀬の歴史と未来

尾瀬の歴史

約数万年前に燧ケ岳が噴火して、只見川や沼尻川がせき止められて、尾瀬ヶ原と尾瀬沼が生まれたという説がある。

長い間、静かに眠ったように自然を営んでいた尾瀬。ところが人間、特に首都圏を賄う水量のために尾瀬を沈めて、ダムを作ろうという話が出た。国と東電が協力し、1919年にダム建設を着手。ところがもちろん反対派が出た。文部省と厚生省。そして、平野長蔵氏。彼が長蔵小屋に永住し、尾瀬を守ると宣言した。1966年、反対派の強い意見で尾瀬ヶ原のダム計画は延期。その後、1996年に計画中止と決定した。反対派の大勝利。

その後、東電HDは各自治体と尾瀬保護財団を設立。2007年には尾瀬国立公園として認定された。

尾瀬の未来

湿原の美しさ、高山植物、湖沼などの自然環境、そして学術的価値の高さ。尾瀬はこれからも守るべき価値ある存在。長い年月をかけて生まれたこの天空の湿原、日本最大の高層湿地帯だから。

湿原には、水芭蕉やニッコウキスゲ、ワタスゲなどの高山植物だけでなく、トンボや甲虫類も多様に生存している。未来にもこの大切な自然を残したい。

守ろうみんなで!

尾瀬を訪れる人々が足で踏み付けて、湿原や登山道周辺を荒らし、汚水等による水質や水生生物、植生の改変、靴底からの移入植物の進入など、生態系を破壊してしまう。

また近年、ニホンジカによる湿原や林内の食害や踏み荒らしも問題となっている。

これらの問題をどう解決するか?

未来に尾瀬を残すために私たちが何をできるか?

平野長蔵氏の功績を高く評価し、日本全体で尾瀬を守ることが大切です。尾瀬の写真を撮りながら、そんなことを思った。

このブログは毎月1日と15日に更新。皆様の訪問を心からお待ちしてます。

尾瀬の魅力を知った後は、尾瀬の清流のお酒やドレッシング、尾瀬の天然水をご購入ください。必ずご満足頂けます。

尾瀬の雪どけ 純米大吟醸 桃色にごり 生酒

群馬 お土産 片品産えごまドレッシング

【ふるさと納税】尾瀬のおいしい水3ケース

Copyright © 2025 took the photos by Mr. Soutan. All Rights Reserved.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d45e267.75b86c57.4d45e268.b35e678d/?me_id=1315102&item_id=10004677&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoushodo%2Fcabinet%2Fjm1509%2Fimgrc0077035964.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/470f5c9c.289ffdca.470f5c9d.7fa97eeb/?me_id=1196198&item_id=10000552&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fflowerfarm%2Fcabinet%2Fomakase%2Flovelytop202506.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d45f1d9.726702a7.4d45f1da.b311000e/?me_id=1334316&item_id=10007696&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheartcare%2Fcabinet%2Fitem_pic%2F103800%2Fimg103802_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d45f068.c34fee6e.4d45f069.34ab69e1/?me_id=1426907&item_id=10001078&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmakeposeidon%2Fcabinet%2F12053821%2Frakuku3-0008_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/484d4234.4014a775.484d4235.e891206d/?me_id=1360601&item_id=10000447&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff122238-kamogawa%2Fcabinet%2F042%2Fimgrc0097987867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/484d4867.a884b3d0.484d4868.8487a3db/?me_id=1400402&item_id=10000351&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchibasake%2Fcabinet%2Fmain_thumb%2F5fc3ef9ed1c61_m02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/484d4234.4014a775.484d4235.e891206d/?me_id=1360601&item_id=10000515&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff122238-kamogawa%2Fcabinet%2F041%2F700_0006-0041-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/484d4234.4014a775.484d4235.e891206d/?me_id=1360601&item_id=10000494&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff122238-kamogawa%2Fcabinet%2F081%2F700_0010-0171_01new1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/484d44c3.0ffc8ce1.484d44c4.48915c67/?me_id=1406364&item_id=10002124&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjapanpost-ts%2Fcabinet%2F25ss%2F7067020712.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/483048c4.7f1a1138.483048c5.7a4b4897/?me_id=1415308&item_id=10007692&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpandacn%2Fcabinet%2Fimgrc0084691359.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48302c9b.011d0c48.48302c9c.70ef6741/?me_id=1191760&item_id=10002514&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkioskgift%2Fcabinet%2Ftokyomiyageset%2Fimgrc0085532072.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48302c9b.011d0c48.48302c9c.70ef6741/?me_id=1191760&item_id=10002396&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkioskgift%2Fcabinet%2Ftokyomiyageset%2F1200_1200_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48303d18.b1c172fd.48303d19.21095de4/?me_id=1401758&item_id=10000027&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flapoppofarm%2Fcabinet%2Fproduct%2Fl055%2Fcompass1669287081.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48302c9b.011d0c48.48302c9c.70ef6741/?me_id=1191760&item_id=10001727&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkioskgift%2Fcabinet%2Fkoron%2F237-4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4818c0c5.d0f76684.4818c0c6.aadf28f1/?me_id=1332110&item_id=10012075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanahiroba87%2Fcabinet%2Fharvest%2Frose%2Fhennri-fonda.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4818c0c5.d0f76684.4818c0c6.aadf28f1/?me_id=1332110&item_id=10023977&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanahiroba87%2Fcabinet%2Fharvest%2Frose%2Ftn07-189t001-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4818c0c5.d0f76684.4818c0c6.aadf28f1/?me_id=1332110&item_id=10003226&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanahiroba87%2Fcabinet%2Fharvest%2Frose%2Ftifany.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4818c375.8af0380a.4818c376.8b3c6eac/?me_id=1373646&item_id=10004760&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitanse%2Fcabinet%2Fbara%2Fros00065_r01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46f4e4b9.08a08afc.46f4e4ba.951e4a73/?me_id=1362292&item_id=10000244&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmyu358%2Fcabinet%2Fmain%2Fyk-dk_black.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46f4eb00.6a801bb2.46f4eb01.fb501ecd/?me_id=1258725&item_id=10001961&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyodailed%2Fcabinet%2Foutdoor%2Fclimbing%2Fsnow_spike%2F4c_ss000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46a9c55a.96e7792d.46a9c55b.9d960dd6/?me_id=1312839&item_id=10000143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcalinuts%2Fcabinet%2Fitem%2Fko-4mx-35x30%2F241031-ko4mx-35x30.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed1f65.ae5f72e3.46ed1f66.57e0d5ff/?me_id=1427745&item_id=10026552&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyuishoponline5981%2Fcabinet%2F11164283%2Fmb1221-ws864_112.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed22a3.c2ecec8a.46ed22a4.a6904edf/?me_id=1216741&item_id=10522079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fvanilla-vague%2Fimages%2Fthumb%2Fladshoes004-thum740-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed2483.1c40eeff.46ed2484.ff5317a8/?me_id=1278501&item_id=10000241&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdabada%2Fcabinet%2F03097240%2F05454891%2Fa-pole_tmb1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cfc04f.f4046ede.46cfc050.367ea4aa/?me_id=1350618&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsix-berry-farmers%2Fcabinet%2Fcommon%2Fimgrc0141462687.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cfc439.9f8bf21a.46cfc43a.d5351bf8/?me_id=1229420&item_id=10000786&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoucher-home%2Fcabinet%2Fimage02%2Fzzzzz318_01x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cfc621.12b8ba19.46cfc622.0d27d736/?me_id=1342082&item_id=10000645&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcenterporter%2Fcabinet%2F07819197%2F09118730%2Fpajama003_01_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464d85a3.73cebe77.464d85a4.24086735/?me_id=1295903&item_id=10001475&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmighty-liquors%2Fcabinet%2F11186464%2Fimgrc0115875314.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464d8812.25ec5419.464d8813.d537ad46/?me_id=1337377&item_id=10000876&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkeyakido%2Fcabinet%2Fimags4%2F35176-8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464d8b81.2cced73b.464d8b82.31e9e83f/?me_id=1409043&item_id=10000022&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff104434-katashina%2Fcabinet%2Fwater%2F10000022_2403.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)