稲毛海浜公園に白い砂浜があったのをご存知ですか?

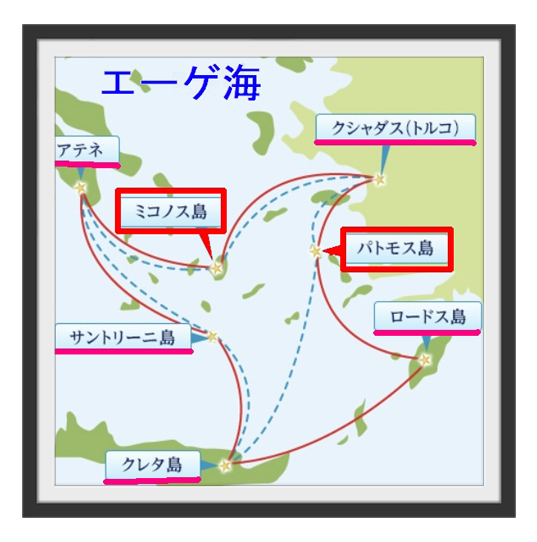

このブログでは、消えた白い砂浜の現在と過去を巡る旅、そして写真術は、PLフィルター導入の失敗と改善策をご提案。

8億円の白い砂浜とは?

2019年10月。完成した白砂海岸が6日間で消えてしまった。価値あるホワイトサンドはどこへ?捜索の旅をご一緒しませんか?

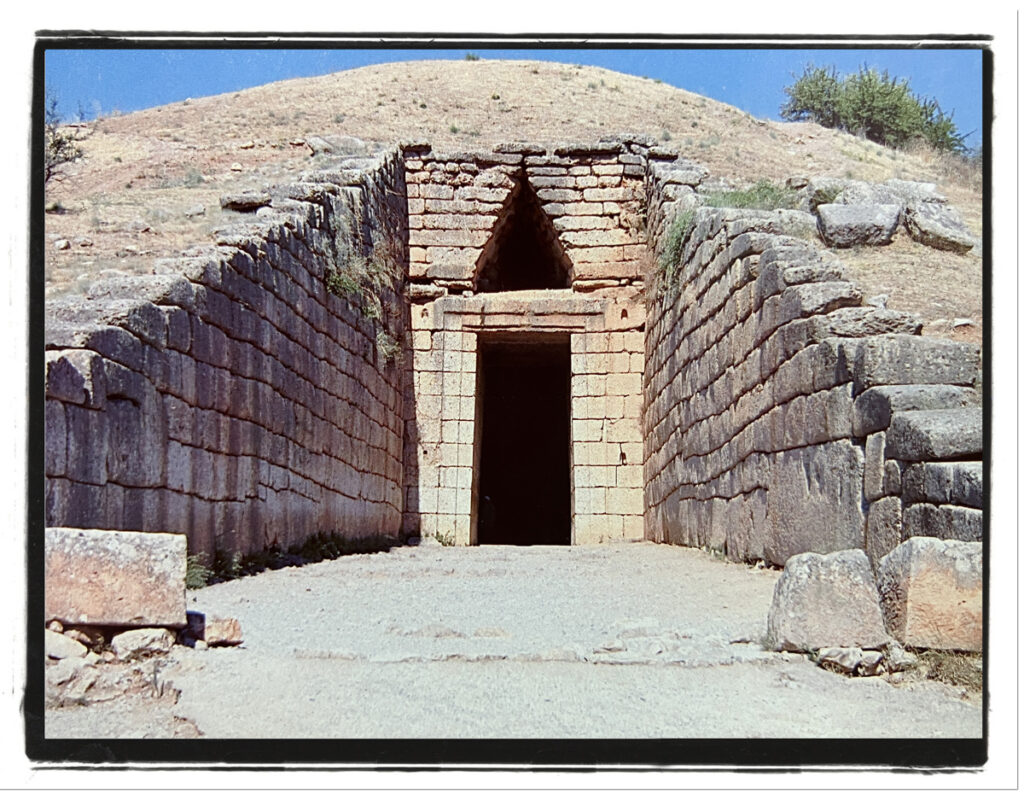

オーストラリアからの白砂

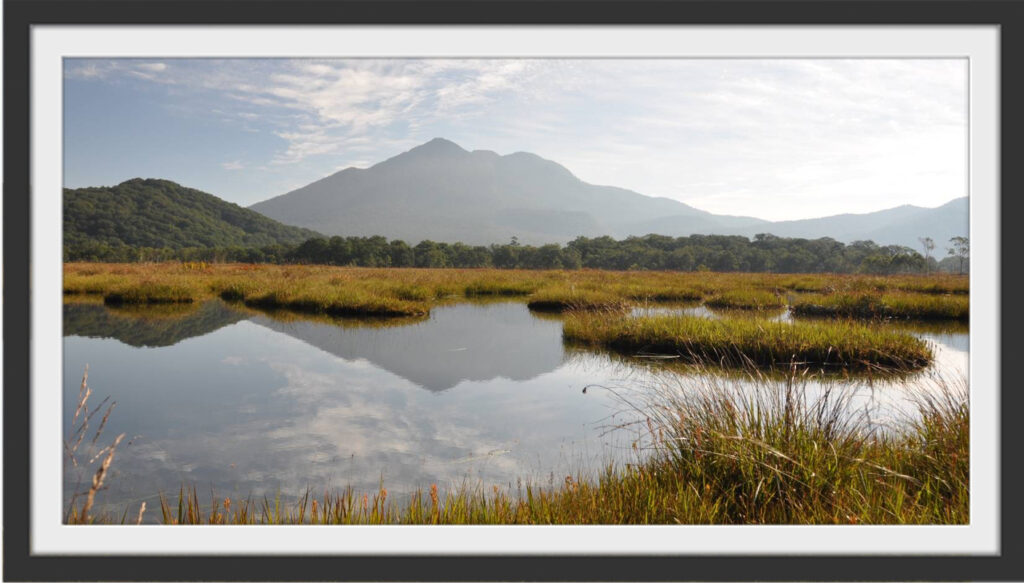

8億円の白砂は西オーストラリアのアルバニー産。石英が含有された美しく、しかも清潔な白砂は日本の砂の価格の10倍。幼稚園の砂場にまで使用される、人に優しい高級な砂。

オーストラリアのアルバニー産の白砂

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

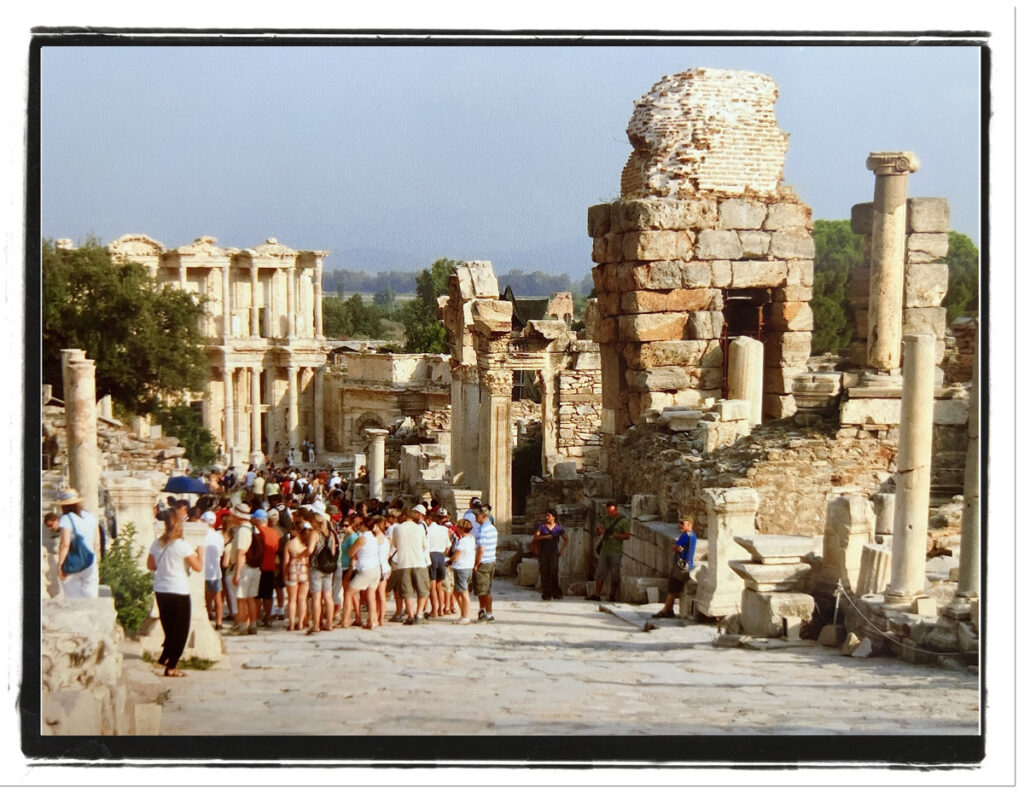

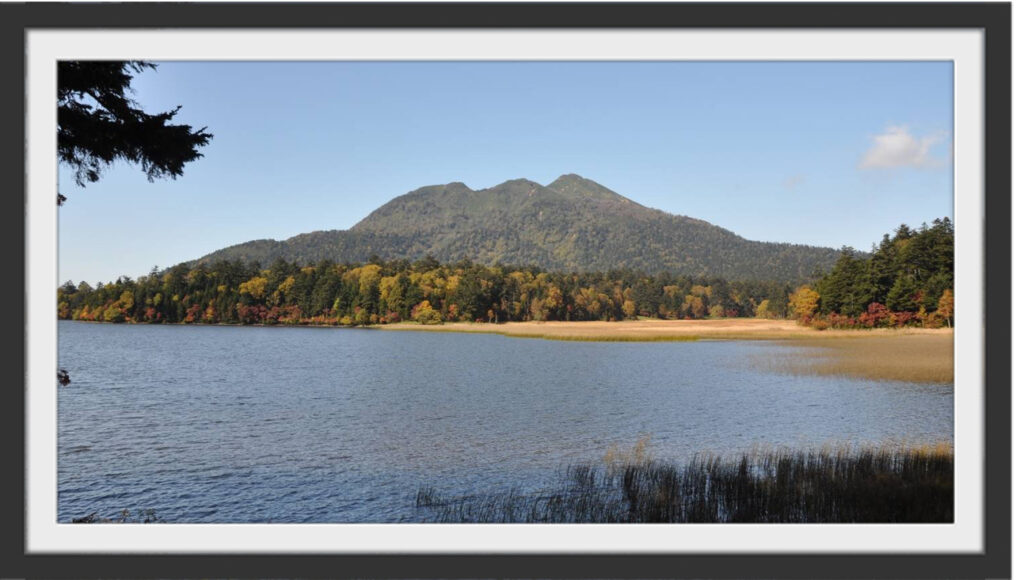

2019年10月6日:白砂海岸の誕生

2019年10月6日。白砂海岸は稲毛海浜公園のシンボルとして人々の期待を集めた。完成した直後の砂浜は、まさに白い絨毯のように輝いていた。

白い砂浜はまさにサンタモニカのビーチそのもの。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

人々は美しい白砂海岸を楽しげに歩いていた。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

白砂でおおわれた海浜公園に集う人々。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

はかない命:幻のビーチ

2019年の台風19号の爪痕

2019年台風19号の水害被害額は約1兆8,600億円。死者・行方不明者は100人以上、負傷者は400人以上。全国に甚大な被害をもたらした台風は、もちろん千葉県にも大打撃を与えた。

特に、千葉県は台風19号だけでなく、その前の台風15号(房総半島台風)やその後の10月25日の豪雨と、立て続けに災害に見舞われ、非常に大きな被害を受けていた。

台風19号による悲劇

自然の猛威の前には、人の手が作り出したものがいかに脆いものか。いやというほど見せつけられた。

台風は強風と豪雨という武器で、電柱の倒壊、送電塔の損傷、一般住宅の屋根や壁を損壊した。学校も千葉県内の公立学校の4割にあたる549校が校舎の損壊などの被害を受けた。

そんな甚大な被害の中で、海岸侵食、稲毛海浜公園の白砂のように、海岸の砂が流失するような被害は話題にもならなかった。

だが、実は2019年の白砂海岸の工事に関して、前年の6月頃、千葉県自然保護連合が鋭く批判していた。

「荒波や強風で必ず流出してしまうから巨費を投じて、なぜオーストラリアから白砂を搬入するのか?」

これは地元民や自治会の声でもあった。大型台風が来なくても、海岸線の強風や荒波が白砂を消滅させてしまうという海辺をよく知る人々の考えだった。

そんな反対意見を無視して、千葉市は白砂海岸を目玉にした都市型リゾート開発工事を予定通りに決行してしまった。

たった6日の儚い命

ところが、白い砂浜の完成わずか6日後、台風19号の来襲で、その白砂の大半がどこかに飛散して、以前の灰色の海岸に戻った。

税金の無駄遣いだと反対した地元住民は

「だから言ったじゃないか。」と再度、怒りを露わにした。

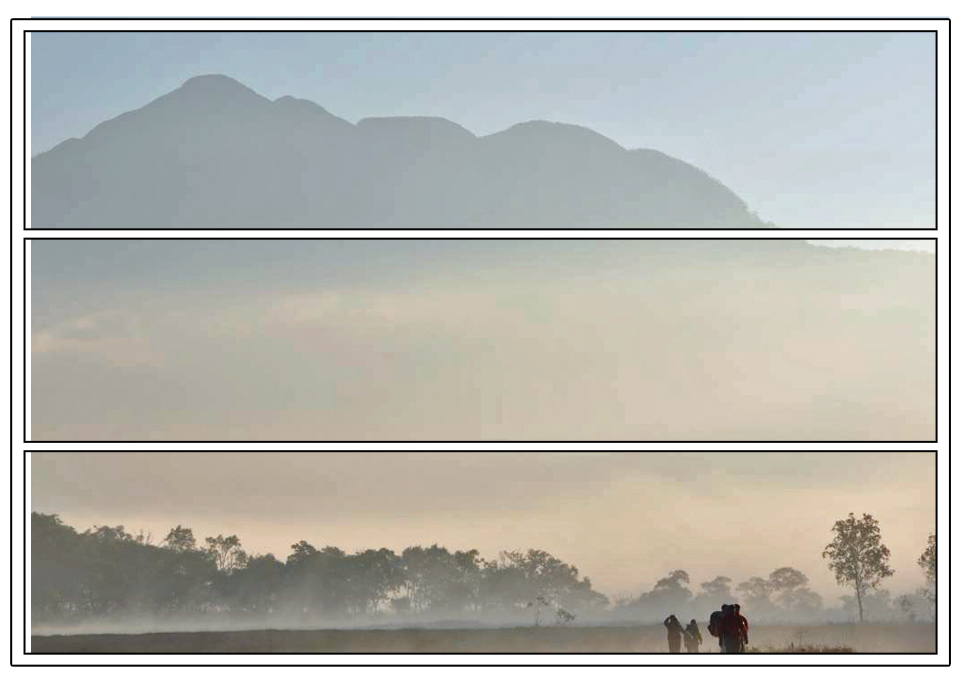

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

完成時、すでに道路周辺に白砂が!

2019年10月6日:白砂海岸工事完了時のイベント。多くの市民が会場を埋め尽くした。その道路脇に白砂が風に飛ばされて降り積もっていた。つまり、台風前から白砂が飛散することを市民は知っていたのだ。もちろん、台風の威力がこれほどまでとは想像していなかったが。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

現在の稲毛海浜公園:白砂の痕跡を求めて……

あれから6年、現在の稲毛海浜公園はどうなっているのか?

写真を撮りながら、じっくりと白砂の痕跡探しをした。

痕跡があった。松林の足元に、あの白砂の名残を見つけた。ひっそりと隠れるように。しかし、確かにそこに白砂はあった。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

白砂が完全に消えたわけではない。一部が残っている!

枯れ葉を取り除くと白砂が寄り添うように固まって……。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

松林や草むらの中で、青い空や雲を反映し、白く輝いていた。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

白砂は、私たちに自然の力と、環境の大切さを改めて教えてくれているのかもしれない。

幻のビーチ再生の物語

ところが、最近のSUNSET BEACH PARK INAGE (稲毛海浜公園)のホームページにリニューアルオープンのアピールポイントとして、なんと「白い砂浜、白いウッドデッキ」がホームページのトップに記載されていた!

「白い砂は、西オーストラリアのアルバニー産。石英たっぷりで安全、清潔。しかも、白い砂浜の状態を維持するため、砂の耕転作業等で、維持管理に努めている」との説明文。

※砂の耕転とは、海岸線の灰色の砂と下にある白い砂をかき混ぜて全体的に白さを保とうとする作業のこと。

それを読んでひとまず安心。白い砂は全部流失したのではなく、一部が残り、それを砂の耕転などの努力の成果で、今も白い砂浜が維持されていることが分かったから。

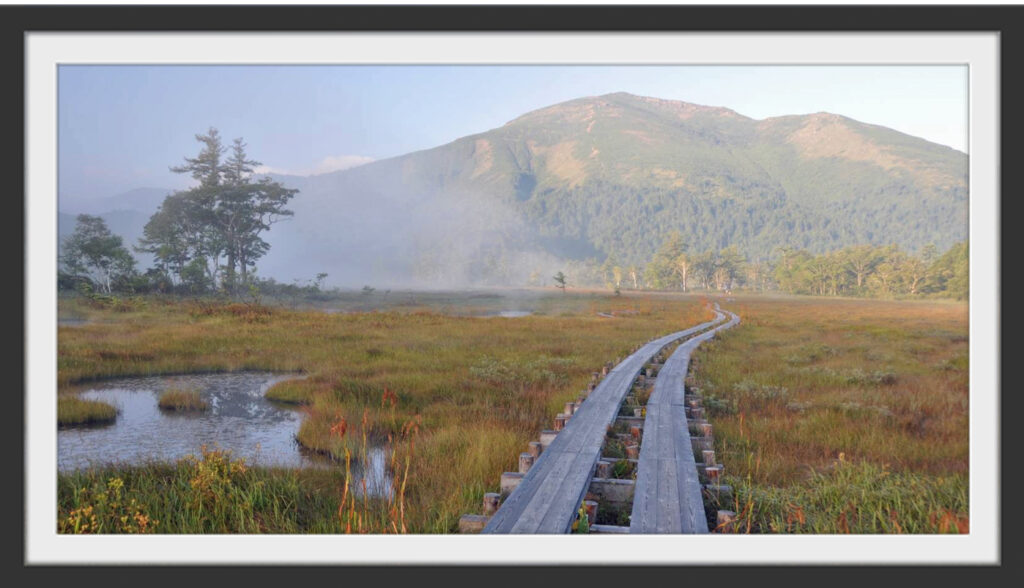

他の日本の砂浜よりもずっと白っぽい

稲毛の海岸線はどうしても元々の灰色の砂が積み重なる。その濃い灰色の砂と下に埋もれている白砂を掻き混ぜて白っぽくする。

その砂の耕転という作業のおかげで白っぽい砂浜が今も保たれている。だから、他の日本の砂浜よりもずっと白っぽい。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

継続的な努力があってこその白砂海岸

青い空、白い雲、そして白い砂浜は地道な努力のたまもの。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

もちろんゴミは捨てない!

美しいビーチは自然の力だけでなく、人々が日頃から守らないと維持できない貴重な宝物。

今、稲毛海浜公園リニューアル中

白い砂浜、美術館やウッドデッキ、ドッグランにカフィなど、様々な楽しみがいっぱいの都市型リゾート公園に変貌中。

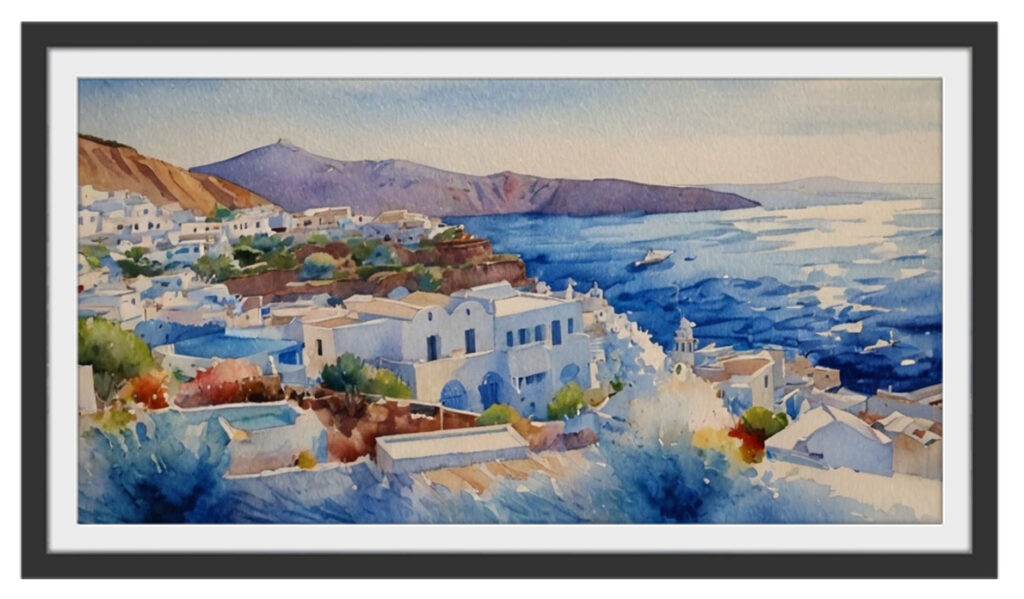

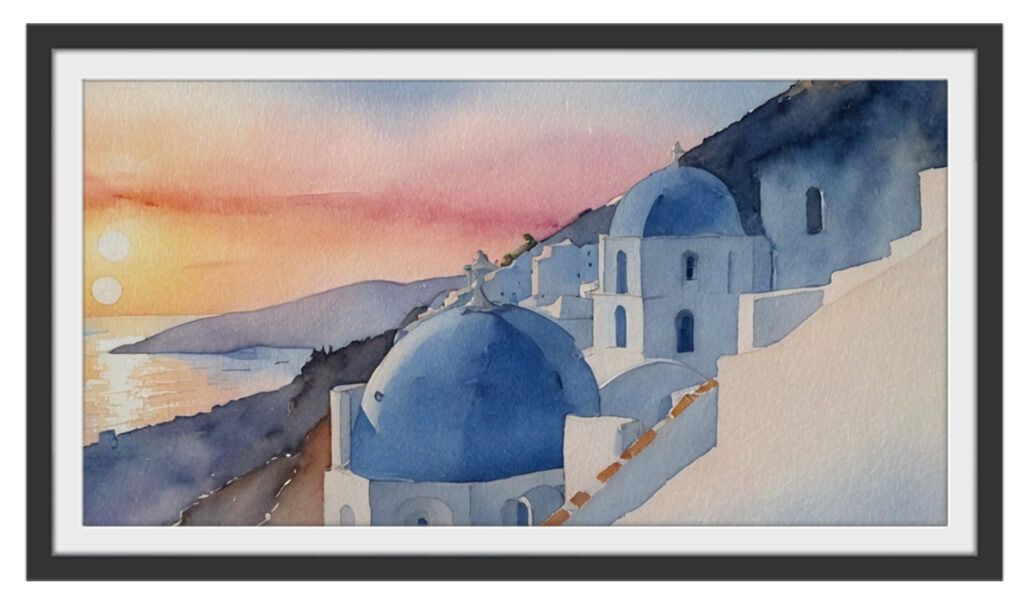

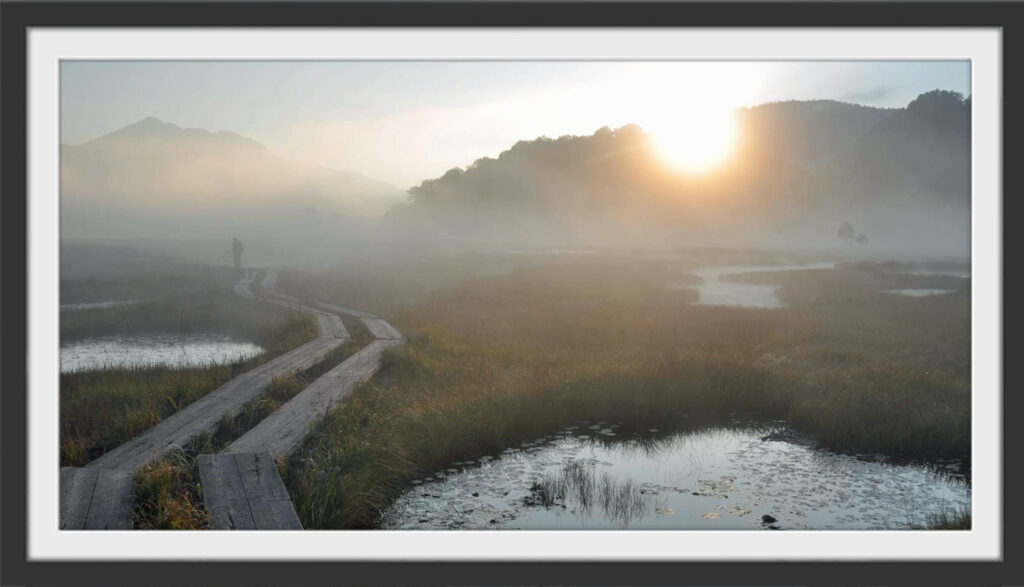

特にウッドデッキからの夕日は最高!

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

8億円の白砂はどこに消えた?

答えは……ここに!

8億円の白砂は太平洋に全て消えてしまったのではない。一部は松林に、一部は砂浜の下に、そして、残りの一部は新しい白砂海岸へと移り変わったというのが私が主張する回答。

現在も稲毛海浜公園は「SUNSET BEACH PARK INAGE」として大規模なリニューアルが進行中。そんな中で、白い砂浜はその魅力の重要な要素として位置づけられている。

8億1600万円の白い砂の生き残りをその目で確かめてみるのも楽しい旅になるはずです。ぜひ、リニューアルオープンの稲毛海浜公園を訪れてはいかがですか?

SUNSET BEACH PARK IBAGE(稲毛海浜公園)

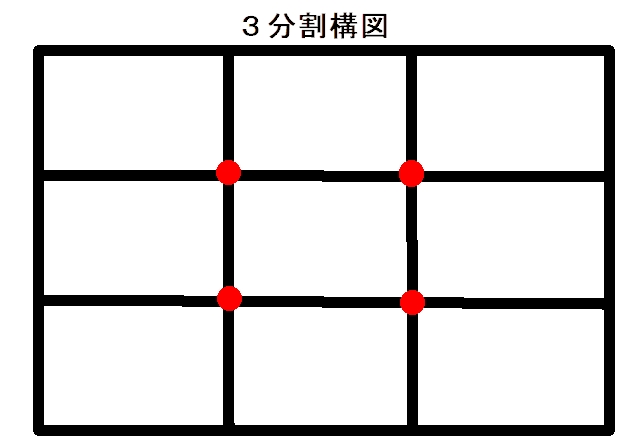

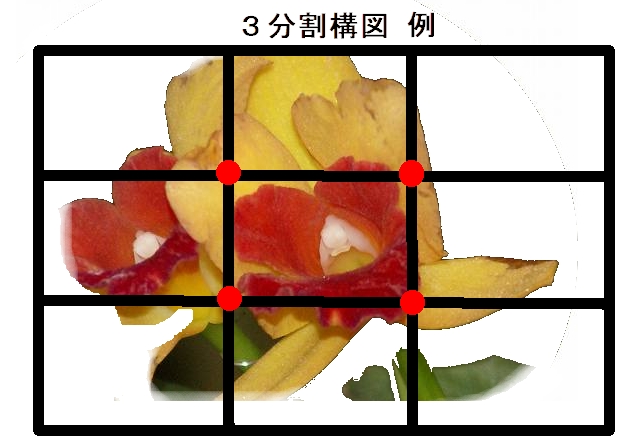

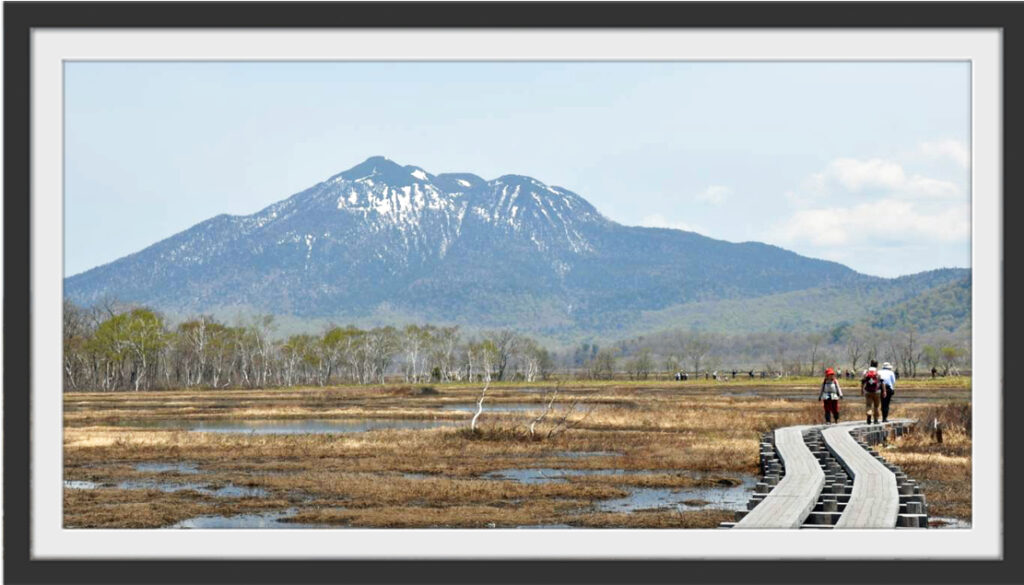

写真術:PLフィルター導入の失敗と改善策

PLフィルター導入の失敗

今回、PLフィルターを設置したまま、オートで撮影。その結果、写真が暗くなってしまった。せっかくの風景写真が台無しになってがっかり。でも、今回は近場の風景撮影。再度出かけ、撮り直した。参考までに、その失敗作を下記に掲載。

PLフィルターを設置し、オートで撮影

全体的に、少し暗くなり、がっかりです。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

PLフィルターをつけないでオート撮影

青い空と海のグラデーション、白い砂浜、緑の草原。目の前の風景がそのまま撮影できた。PLフィルターを駆使できれば、もっと美しく撮影できるはず。研究心が刺激された。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

なぜPLフィルターを付けたままだと写真が暗くなるのか?

PLフィルター(偏光フィルター)は、光の反射を抑えたり、空の色を濃くしたりするのに非常に効果的なアクセサリー。

しかし、同時にカメラに取り込む光の量を減らしてしまう。

PLフィルターは、特定の方向から来る光の波だけを通し、それ以外の光をカットする。この「光をカットする」という作用が、写真が暗くなる主な原因です。

例えば、サングラスをかけた状態。肉眼ではそれほど暗く感じなくても、カメラに入ってくる光が大幅に減ってしまうため、露出が不足し、結果として写真全体が暗く写ってしまう。

オート撮影の場合、カメラは入ってくる光の量に基づいて自動で露出を調整しようとする。しかし、PLフィルターで光が減らされていることに気づかず、適切な明るさに調整しきれない。

PLフィルターを活かすには?

改善点と撮影のヒント

PLフィルターを活用し、思い通りの明るさで写真を撮るためのいくつかのポイント。

- 撮影モードを見直す:オート撮影から一歩進む

PLフィルターを使用する際、オート撮影から、より詳細な露出設定ができるモードに切り替える。

🔷シャッタースピード優先モード(Tv / S): シャッタースピードを固定し、カメラが自動で絞り(F値)を調整する。

🔷絞り優先モード(Av / A): 絞り(F値)を固定し、カメラが自動でシャッタースピードを調整する。

🔷マニュアルモード(M): シャッタースピード、絞り(F値)、ISO感度をすべて自分で設定する。

これらのモードで撮影することで、写真の明るさを自分の意図に合わせて調整できるようになる。

- 露出補正を活用する

オート撮影モードや、半自動モードでも、露出補正の機能を使うことで写真の明るさを調整できる。

🔷PLフィルターを装着した状態で写真が暗く写る場合は、露出補正をプラス方向(例:+0.3、+0.7、+1.0など)に調整する。

- ISO感度を調整する

ISO感度は、カメラが光を取り込む感度を表す数値。ISO感度を上げるほど、少ない光でも明るく写すことができる。

これらの点を意識して撮影することで、PLフィルターの魅力を最大限に引き出し、理想の風景写真が撮れるようになる。

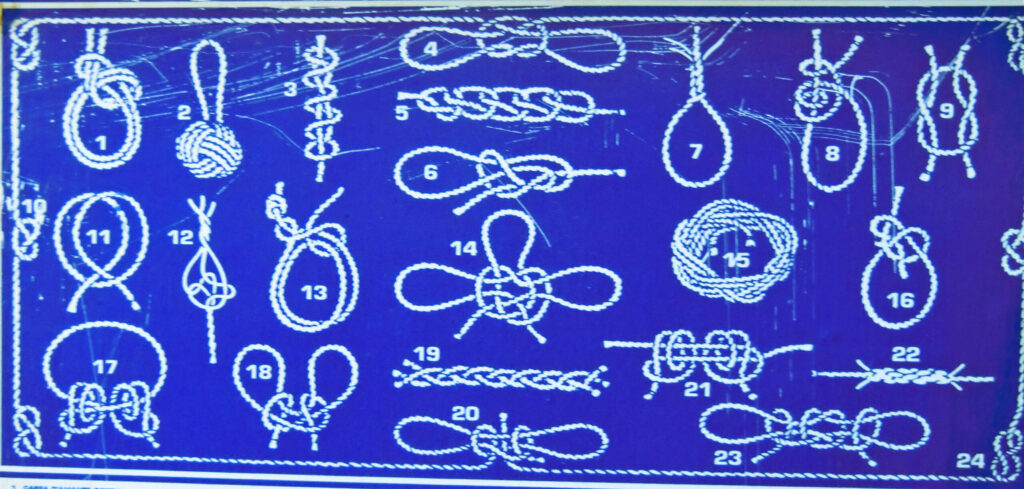

PLフィルター成功例

PLフィルターは反射光をコントロールすることで鮮やかな発色やコントラストを得ることができる。水面などに効果がある。

成功例として錦鯉の写真をご覧ください。

PLフィルターを使用

PLフィルターを使用しない

自然の中に人の手で白い砂浜を作るのは超難関。PLフィルターを活用するのも至難の技。でも、だから面白い。写真は実に奥が深い!

Copyright © 2025 took the photos by Mr.Soutan. All Rights Reserved.

楽天でお買い物

白砂が8億円とは? 楽天にはもっとリーズナブルな宝物がいっぱいあります。ぜひお買い物を楽しんでくださいまぜ。

🧑🏻❤️🧑🏼沖縄ホワイトサンド 4.5kg

🧑🏻❤️🧑🏼玉砂利 砂利 白川砂

🧑🏻❤️🧑🏼CPLフィルター 円偏光 37-127mm

🧑🏻❤️🧑🏼PLフィルター+保護フィルター+キャップセット他

稲毛海浜公園に白い砂浜があったのをご存知ですか?

このブログでは、消えた白い砂浜の現在と過去を巡る旅、そして写真術は、PLフィルター導入の失敗と改善策をご提案。

8億円の白い砂浜とは?

2019年10月。完成した白砂海岸が6日間で消えてしまった。価値あるホワイトサンドはどこへ?捜索の旅をご一緒しませんか?

オーストラリアからの白砂

8億円の白砂は西オーストラリアのアルバニー産。石英が含有された美しく、しかも清潔な白砂は日本の砂の価格の10倍。幼稚園の砂場にまで使用される、人に優しい高級な砂。

オーストラリアのアルバニー産の白砂

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

2019年10月6日:白砂海岸の誕生

2019年10月6日。白砂海岸は稲毛海浜公園のシンボルとして人々の期待を集めた。完成した直後の砂浜は、まさに白い絨毯のように輝いていた。

白い砂浜はまさにサンタモニカのビーチそのもの。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

人々は美しい白砂海岸を楽しげに歩いていた。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

東西1.6km×幅400mの公園は白砂でおおわれた。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

はかない命:幻のビーチ

2019年の台風19号の爪痕

2019年台風19号の水害被害額は約1兆8,600億円。死者・行方不明者は100人以上、負傷者は400人以上。全国に甚大な被害をもたらした台風は、もちろん千葉県にも大打撃を与えた。

特に、千葉県は台風19号だけでなく、その前の台風15号(房総半島台風)やその後の10月25日の豪雨と、立て続けに災害に見舞われ、非常に大きな被害を受けていた。

台風19号による悲劇

自然の猛威の前には、人の手が作り出したものがいかに脆いものか。いやというほど見せつけられた。

台風は強風と豪雨という武器で、電柱の倒壊、送電塔の損傷、一般住宅の屋根や壁を損壊した。学校も千葉県内の公立学校の4割にあたる549校が校舎の損壊などの被害を受けた。

そんな甚大な被害の中で、海岸侵食、稲毛海浜公園の白砂のように、海岸の砂が流失するような被害は話題にもならなかった。

だが、実は2019年の白砂海岸の工事に関して、前年の6月頃、千葉県自然保護連合が鋭く批判していた。

「荒波や強風で必ず流出してしまうから巨費を投じて、なぜオーストラリアから白砂を搬入するのか?」

これは地元民や自治会の声でもあった。大型台風が来なくても、海岸線の強風や荒波が白砂を消滅させてしまうという海辺をよく知る人々の考えだった。

そんな反対意見を無視して、千葉市は白砂海岸を目玉にした都市型リゾート開発工事を予定通りに決行してしまった。

たった6日の儚い命

ところが、白い砂浜の完成わずか6日後、その白砂の大半がどこかに飛散して、以前の灰色の海岸に戻った。

税金の無駄遣いだと反対した地元住民は「だから言ったじゃないか」と再度、怒りを露わにした。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

完成時、すでに道路周辺に白砂が!

2019年10月6日:白砂海岸工事完了時のイベント。多くの市民が会場を埋め尽くした。その道路脇に白砂が風に飛ばされて降り積もっていた。

税金の無駄遣いだと反対した地元住民は

「だから言ったじゃないか。」と再度、怒りを露わにした。

台風前から白砂が飛散することを市民は知っていた。もちろん、台風の威力がこれほどまでとは想像していなかったが。

現在の稲毛海浜公園:白砂の痕跡を求めて……

あれから6年、現在の稲毛海浜公園はどうなっているのか?

写真を撮りながら、じっくりと白砂の痕跡探しをした。

痕跡があった。松林の足元に、あの白砂の名残を見つけた。ひっそりと隠れるように。しかし、確かにそこに白砂はあった。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

白砂が完全に消えたわけではない。一部が残っている!

枯れ葉を取り除くと白砂が寄り添うように固まって……。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

松林や草むらの中で、青い空や雲を反映し、白く輝いていた。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

白砂は、私たちに自然の力と、環境の大切さを改めて教えてくれているのかもしれない。

幻のビーチ再生の物語

ところが、最近のSUNSET BEACH PARK INAGE (稲毛海浜公園)のホームページにリニューアルオープンのアピールポイントとして、なんと「白い砂浜、白いウッドデッキ」がホームページのトップに記載されていた!

「白い砂は、西オーストラリアのアルバニー産。石英たっぷりで安全、清潔。しかも、白い砂浜の状態を維持するため、砂の耕転作業等で、維持管理に努めている」との説明文。

※砂の耕転とは、海岸線の灰色の砂と下にある白い砂をかき混ぜて全体的に白さを保とうとする作業のこと。

それを読んでひとまず安心。白い砂は全部流失したのではなく、一部が残り、それを砂の耕転などの努力の成果で、今も白い砂浜が維持されていることが分かったから。

他の日本の砂浜よりもずっと白っぽい

稲毛の海岸線はどうしても元々の灰色の砂が積み重なる。その濃い灰色の砂と下に埋もれている白砂を掻き混ぜて白っぽくする。

その砂の耕転という作業のおかげで白っぽい砂浜が今も保たれている。だから、他の日本の砂浜よりもずっと白っぽい。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

継続的な努力があってこその白砂海岸

青い空、白い雲、そして白い砂浜は地道な努力のたまもの。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

もちろんゴミは捨てない!

美しいビーチは自然の力だけでなく、人々が日頃から守らないと維持できない貴重な宝物。

今、稲毛海浜公園リニューアル中

白い砂浜、美術館やウッドデッキ、ドッグランにカフィなど、様々な楽しみがいっぱいの都市型リゾート公園に変貌中。

特にウッドデッキからの夕日は最高!

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

8億円の白砂はどこに消えた?

答えは……ここに!

8億円の白砂は太平洋に全て消えてしまったのではない。一部は松林に、一部は砂浜の下に、そして、残りの一部は新しい白砂海岸へと移り変わったというのが私が主張する回答。

現在も稲毛海浜公園は「SUNSET BEACH PARK INAGE」として大規模なリニューアルが進行中。そんな中で、白い砂浜はその魅力の重要な要素として位置づけられている。

8億1600万円の白い砂の生き残りをその目で確かめてみるのも楽しい旅になるはずです。ぜひ、リニューアルオープンの稲毛海浜公園を訪れてはいかがですか?

SUNSET BEACH PARK IBAGE(稲毛海浜公園)

写真術:PLフィルター導入の失敗と改善策

PLフィルター導入の失敗

今回、PLフィルターを設置したまま、オートで撮影。その結果、写真が暗くなってしまった。せっかくの風景写真が台無しになってがっかり。でも、今回は近場の風景撮影。再度出かけ、撮り直した。参考までに、その失敗作を下記に掲載。

PLフィルターを設置し、オートで撮影

青空どころか、台風でも近づいているような空模様。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

PLフィルターをつけないでオート撮影

青い空と海のグラデーション、白い砂浜、緑の草原。目の前の風景がそのまま撮影できた。PLフィルターを駆使できれば、もっと美しく撮影できるはず。研究心が刺激された。

photo by Mr.Soutan

photo by Mr.Soutan

なぜPLフィルターを付けたままだと写真が暗くなるのか?

PLフィルター(偏光フィルター)は、光の反射を抑えたり、空の色を濃くしたりするのに非常に効果的なアクセサリー。

しかし、同時にカメラに取り込む光の量を減らしてしまう。

PLフィルターは、特定の方向から来る光の波だけを通し、それ以外の光をカットする。この「光をカットする」という作用が、写真が暗くなる主な原因です。

例えば、サングラスをかけた状態。肉眼ではそれほど暗く感じなくても、カメラに入ってくる光が大幅に減ってしまうため、露出が不足し、結果として写真全体が暗く写ってしまう。

オート撮影の場合、カメラは入ってくる光の量に基づいて自動で露出を調整しようとする。しかし、PLフィルターで光が減らされていることに気づかず、適切な明るさに調整しきれない。

PLフィルターを活かすには?

改善点と撮影のヒント

PLフィルターを活用し、思い通りの明るさで写真を撮るためのいくつかのポイント。

- 撮影モードを見直す:オート撮影から一歩進む

PLフィルターを使用する際、オート撮影から、より詳細な露出設定ができるモードに切り替える。

🔷シャッタースピード優先モード(Tv / S): シャッタースピードを固定し、カメラが自動で絞り(F値)を調整する。

🔷絞り優先モード(Av / A): 絞り(F値)を固定し、カメラが自動でシャッタースピードを調整する。

🔷マニュアルモード(M): シャッタースピード、絞り(F値)、ISO感度をすべて自分で設定する。

これらのモードで撮影することで、写真の明るさを自分の意図に合わせて調整できるようになる。

- 露出補正を活用する

オート撮影モードや、半自動モードでも、露出補正の機能を使うことで写真の明るさを調整できる。

🔷PLフィルターを装着した状態で写真が暗く写る場合は、露出補正をプラス方向(例:+0.3、+0.7、+1.0など)に調整する。

- ISO感度を調整する

ISO感度は、カメラが光を取り込む感度を表す数値。ISO感度を上げるほど、少ない光でも明るく写すことができる。

これらの点を意識して撮影することで、PLフィルターの魅力を最大限に引き出し、理想の風景写真が撮れるようになる。

自然の中に人の手で白い砂浜を作るのは超難関。PLフィルターを活用するのも至難の技。でも、だから面白い。写真は実に奥が深い!

Copyright © 2025 took the photos by Mr.Soutan. All Rights Reserved.

楽天でお買い物

白砂が8億円とは? 楽天にはもっとリーズナブルな宝物がいっぱいあります。ぜひお買い物を楽しんでくださいまぜ。

🧑🏻❤️🧑🏼沖縄ホワイトサンド 4.5kg

🧑🏻❤️🧑🏼玉砂利 砂利 白川砂

🧑🏻❤️🧑🏼CPLフィルター 円偏光 37-127mm

🧑🏻❤️🧑🏼PLフィルター+保護フィルター+キャップセット他

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46f4e4b9.08a08afc.46f4e4ba.951e4a73/?me_id=1362292&item_id=10000244&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmyu358%2Fcabinet%2Fmain%2Fyk-dk_black.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46f4eb00.6a801bb2.46f4eb01.fb501ecd/?me_id=1258725&item_id=10001961&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyodailed%2Fcabinet%2Foutdoor%2Fclimbing%2Fsnow_spike%2F4c_ss000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46a9c55a.96e7792d.46a9c55b.9d960dd6/?me_id=1312839&item_id=10000143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcalinuts%2Fcabinet%2Fitem%2Fko-4mx-35x30%2F241031-ko4mx-35x30.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b179cd3.a71f565a.4b179cd4.fd7a3a22/?me_id=1319507&item_id=10000338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbakaure-onlineshop%2Fcabinet%2Fc01beauty%2Fb0062%2Fb0062_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b17a02d.9be87b1d.4b17a02e.f084926e/?me_id=1378067&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b17a138.465e2dca.4b17a139.8cac5492/?me_id=1330396&item_id=10006210&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarche-france%2Fcabinet%2F11479017%2F20250324_183422.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46784452.e6eeb7e4.46784453.df4a5dab/?me_id=1282687&item_id=10000087&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fawaplaza%2Fcabinet%2Ffeb%2Fcompass1675909729.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b17b79a.3d799949.4b17b79b.0bcd8c28/?me_id=1258254&item_id=10005070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fqulin%2Fcabinet%2Fe%2Fimgrc0067460093.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ad51a4e.41d1c6cc.4ad51a4f.c5a72515/?me_id=1248201&item_id=10003370&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpromesse%2Fcabinet%2Fpsb%2F812-173-8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ad51e14.cd8901b3.4ad51e15.105a91f9/?me_id=1374623&item_id=10075737&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffinejewelrys%2Fcabinet%2F48_3%2F48000379.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ad52151.49b5be99.4ad52153.9f33e612/?me_id=1247112&item_id=10002630&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgiyaman-jewellery%2Fcabinet%2F01053617%2Fimg66500942.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ad524d0.bf652b3b.4ad524d1.782b9f51/?me_id=1310454&item_id=11122290&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhokushinco%2Fcabinet%2F90614ebitne1img54%2F0ym4hg1uu.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aa3ebd8.931cdd75.4aa3ebd9.40117376/?me_id=1335248&item_id=10008451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frugly%2Fcabinet%2Frug9%2Ftribalrug_o0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aa3ed8a.df80dcd6.4aa3ed8b.899d3fd5/?me_id=1209653&item_id=10013416&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flow-ya%2Fcabinet%2Fitem_cart%2Frug%2F02%2Fqdrpf_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aa3f0bc.06edb7c3.4aa3f0bd.a4ff061a/?me_id=1316362&item_id=10000097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdamla-istanbul%2Fcabinet%2F06262810%2Fimgrc0072995482.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aa3f4c7.55259212.4aa3f4c8.00808ca6/?me_id=1382499&item_id=10003070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshop-an%2Fcabinet%2F07472770%2F10338625%2F26-table38-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

-1024x686.jpg)

-1-1024x686.jpg)

-1024x709.jpg)

-1024x658.jpg)

-1024x686.jpg)

-1024x686.jpg)

)-1024x686.jpg)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/479f0ce6.e1ad9177.479f0ce7.2837c38c/?me_id=1333024&item_id=10000141&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffujimino-orchid%2Fcabinet%2Fshohin%2Fother%2Fcat_p2rbn_2022.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4807c267.001a6471.4807c268.14d69795/?me_id=1243747&item_id=10000074&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-cococan%2Fcabinet%2F06783788%2F07902982%2Fimgrc0091293883.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4807c487.b7925c72.4807c488.4e2019d5/?me_id=1286937&item_id=10004052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmsd-shop%2Fcabinet%2Fnursery%2Fvenus%2Fvenus70-top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4807c6f4.4d16a96a.4807c6f5.5a7e982e/?me_id=1224485&item_id=10000248&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faltoluminare%2Fcabinet%2F00547868%2F20200727003.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3e390b.13796862.4a3e390c.afc71191/?me_id=1252624&item_id=10004768&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokaijari%2Fcabinet%2F2021-syohin-img%2Fokinawaw-4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3e3c92.b7fd4171.4a3e3c93.45c2194b/?me_id=1216688&item_id=10000087&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmall-stone%2Fcabinet%2F104sirakawasiyou1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3e406d.ce2ebcb4.4a3e406e.16d2cca5/?me_id=1396371&item_id=10000170&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkentfaith%2Fcabinet%2Ftop%2Franking%2Fimgrc0088446706.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3e406d.ce2ebcb4.4a3e406e.16d2cca5/?me_id=1396371&item_id=10000196&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkentfaith%2Fcabinet%2Ftop%2Franking%2Fimgrc0088446716.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a967e87.165774c0.4a967e88.cb409c5b/?me_id=1213732&item_id=10009711&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faf-sq%2Fcabinet%2Fg%2Fg7610.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a9686cc.3ebece1e.4a9686cd.f591c79e/?me_id=1309224&item_id=10062660&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgift-picnic%2Fcabinet%2F2025sogo1%2F250442079.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a96816d.9e7923fb.4a96816e.68c3c796/?me_id=1354858&item_id=10005452&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffrog%2Fcabinet%2Fmt18%2Fmatsuo18new152-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a96816d.9e7923fb.4a96816e.68c3c796/?me_id=1354858&item_id=10005472&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffrog%2Fcabinet%2Fmt18%2Fmatsuo18new151-02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c0603.d5db1a26.4a7c0604.4d45f32b/?me_id=1243032&item_id=10016830&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamayuu%2Fcabinet%2F01023319%2Fbathgoods%2Ftpr-kaimenset_sam01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c0a3b.1ac6d104.4a7c0a3c.a48b407b/?me_id=1374632&item_id=10018493&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstore-marufuku%2Fcabinet%2Fshohin%2Fito5%2Faace-a01078_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c0a3b.1ac6d104.4a7c0a3c.a48b407b/?me_id=1374632&item_id=10018490&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstore-marufuku%2Fcabinet%2Fshohin%2Fito5%2Faaee-a01053_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c1275.ceb7b6f9.4a7c1276.b1f4ef63/?me_id=1411039&item_id=10000028&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhos2022%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image%2F20221005162414_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed1f65.ae5f72e3.46ed1f66.57e0d5ff/?me_id=1427745&item_id=10026552&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyuishoponline5981%2Fcabinet%2F11164283%2Fmb1221-ws864_112.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed22a3.c2ecec8a.46ed22a4.a6904edf/?me_id=1216741&item_id=10522079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fvanilla-vague%2Fimages%2Fthumb%2Fladshoes004-thum740-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ed2483.1c40eeff.46ed2484.ff5317a8/?me_id=1278501&item_id=10000241&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdabada%2Fcabinet%2F03097240%2F05454891%2Fa-pole_tmb1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cfc04f.f4046ede.46cfc050.367ea4aa/?me_id=1350618&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsix-berry-farmers%2Fcabinet%2Fcommon%2Fimgrc0141462687.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cfc439.9f8bf21a.46cfc43a.d5351bf8/?me_id=1229420&item_id=10000786&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoucher-home%2Fcabinet%2Fimage02%2Fzzzzz318_01x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cfc621.12b8ba19.46cfc622.0d27d736/?me_id=1342082&item_id=10000645&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcenterporter%2Fcabinet%2F07819197%2F09118730%2Fpajama003_01_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)